感きわまって涙が……―シューマン『詩人の恋』3

第1曲「美しい五月に」が鳴り響くと、瞬時に『詩人の恋』の世界に引き込まれる。歌が始まる前のピアノのイントロだけで、もう物語の中にいる。素晴らしい開始である

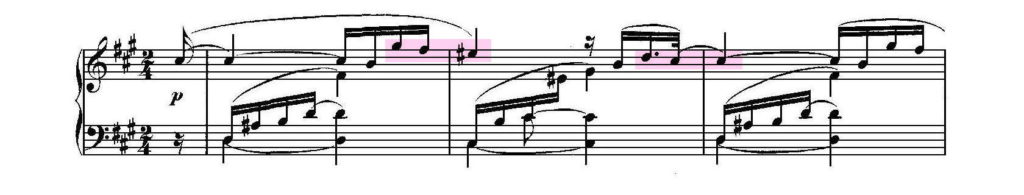

ちなみにシューマンはピアノの右手の旋律を反復のさいに若干変えている(譜例赤)。

もちろん1回目と2回目では音程が違うためだが、リズムまで変えたのはどういうことか。思うに、これは一種のルバートではないか。即興的な揺れ、ニュアンスを記譜すると、こうなったのではないか。ということは、ここでは厳密なイン・テンポやリズムの正確さより、わずかなテンポの伸び縮みをともなう表情づけ、息づかいが求められているといえるかもしれない。少なくともメトロノーム的な厳格さ一辺倒の音楽ではない。エチュードのようなメカニックな音楽の対極にある、雰囲気豊かな音楽なのである。すでにこんなところにもピアノ・パートの重要性が垣間見える。

こうして詩人の恋の物語が始まる。『詩人の恋』は全16曲からなる連作歌曲集であるが、物語の展開から3つの部分に分けることができる。表で示してみよう。

以上の三つの区分はアリストテレスの『詩学』に基づく。あらゆるドラマは一定の劇的構成の原理に基づき、三つの部分から成る、とアリストテレスはいう。物語の要素を提示する「始め」、筋がもつれ、葛藤を惹き起こす「真ん中」、混乱と緊張が解消される「終わり」である。『詩人の恋』でも三部構成は明確である。第7曲「恨むまい」は恋の破局の明確な表明であり、物語が新たな段階へ入ったことを示す。そして第12曲「明るい夏の朝に」も次への一歩を踏み出す曲として位置づけられる。こうして三つの部分が明確に区別され、三部構成が明らかである。

第一部の、そして物語全体の発端となる第1曲「美しい五月に」で、まず恋の始まりが告げられる。第2曲「ぼくの涙からたくさんの花が咲き乱れ」では、恋する心のやるせなさが歌われる。憧れは苦しみと紙一重である。第3曲「ばら、ユリ、鳩、太陽」はかつて好きだったものを上げ、今はもう好きじゃないという。好きなのはきみだけ。しかし第一部の核心となるのは、第4曲「きみの瞳を見つめると」だろう。

きみの瞳を見つめると 苦しみと悲しみは みんな消えてなくなる

きみにキスすると どんな傷もすっかり癒える

きみの胸にもたれかかると 天国のような心地

でも「愛していまます!」といわれたら 苦々しく泣かずにはいられない

ハイネの詩の全体は4行のスタンザが2つだが、意味的には、上のように、4つの内容となる。すなわち、ある条件・状況A「……すると」に対するぼくの反応B「……となった」が描かれ、ABという構造を繰り返す。1回目A「きみの瞳を見つめると」、B「苦しみと悲しみはみんな消えてなくなる」。Bを見ると、2回目は「どんな傷もすっかり癒える」、3回目は「天国のような心地」。つまりAに対して、Bは肯定的な、あるいは「正+」の方向の反応となっている。きみといると、すべて良くなる、というのである。ところがハイネは最後にひねりを加えた。4回目A「愛してます」といわれたら……。これこそ恋する心にとって最高の言葉だろう。Bは感激となるはず。しかし、そうではなかった。「苦々しく泣かずにはいられない」。

Aに対するBのそれまでの「肯定的な」パターンを裏切り、4回目は「否定的な」あるいは「負-」の方向の反応となった。なぜか。少なくとも常識的には「泣く」は肯定的な受け入れというより、負の感情への反応とみなされよう。しかし「愛している」と告白されることが、悲しいはずはない。明らかに「泣く」=「悲しい」という常識の図式をひっくり返す必要がある。なぜならわれわれが泣くのは悲しいからだけではないからである。嬉しい時、それも嬉しさ度合いの針が振り切れた時、感きわまって泣くこともある。ここでの「泣く」は、悲しいからでも、「嬉しい」からでもない。「嬉しすぎる」からなのである。「苦々しい涙」は過大な喜びの表現だった。

ハイネの戦略は「常識の図式のひっくり返し」によって、常識を超えたレヴェルへ感情表現を引き上げることだった。

「彼女がいう sprichst」のところでわななくような減七の和音Ddim7が響く。そして『詩人の恋』全体で2箇所しかない直接話法で、 Ich liebe dich が囁かれる。夢見るような柔らかさで愛は語られなかった。liebe には非和声音Hが混入し、痛々しい不協和音となる。しかし甘美さもないわけではない。音楽はイ短調へ向かい、安定的に「苦々しく泣く」で終止する。最後はアーメン終止。

要するに、詩人が出会った愛は、常識を超えて、涙が出るほどの大きな喜びだった。涙はそれを失った時の恐怖もない交ぜになっていたのかもしれない。恋の一時的な気分ではない。彼が体験したのは存在に深く根ざす愛、それなしには存在が成り立たないような愛だった。第一部の要点はまさにここにある。

なおシューマンの「苦々しくbitterlich 泣く」の作曲は、安定したト長調へのカデンツ上にある。つまり、詩への音楽的な踏み込みはあまり感じられない。詩は「苦々しい」だが、音楽は満足感さえ漂う。とはいえ、普通の喜びと、普通以上の喜びでは、人の声は違うはずである。だから、歌唱においては、最後だけ、感動に震えるトーンで歌うという解釈もあっていいと思う。上のヴンダーリッヒの名唱でも詩への敏感な反応が見られるようだが。

続く第6曲「ぼくの心をひたしたい」では、ユリは彼女の歌をうたってくれるという。その歌声は吐息混じりで、震え、わななくという。ユリとは自分ではないのか。そして次の第6曲「ラインの聖なる流れ」で 危うさがよぎる。なぜなら、詩人は彼女を等身大の女性として見るのではなく、聖なる存在へと引き上げてしまうからである。ケルンの大聖堂の聖母像に彼女が似ているという時、現実から遊離した不安がよぎる。

不安は現実のものとなる。