時間という檻に捕らわれた「わたし」―ショパン 「雨だれ前奏曲」1

もう大分前の話だが、うちでは、あるいは世間ではあの頃? 高校生になると、腕時計が買い与えられた。はじめて手に入れた時計はうれしくて、気になって、仕方がなかった。腕時計をもつということは、子供から大人へのひとつの段階を象徴していたのか。あるいは中学までは学校は地域内にあったが、高校からは地域外へ通学しなければならず、自分で時間を管理しろということだったのか。よくわからない。

しかし、今、思うに、時間を管理していたのではない。あの時から時間に管理されるようになったのではなかったか。子供の時は、時計など気にせず、無邪気に自分の時間を生きていた。しかし時計を身につけてから、何時何分を意識することになる。何のことはない。時間に縛られるようになったのである。

時間とは何か、古今のさまざまな人々が思いをめぐらした。正解などあるはずもないだろう。ただ確かなのは、時間はこの日常を、この世界を、宇宙を司る大原理だということである。誰もそこから逃れることはできない。わたしなど、いい年になっても、時間に追われ、時間を追いかける夢にうなされる。

そもそも「生きる」とは「時間のうちにある」ということだろう。われわれは宿命的に時間内存在なのである。しかしそんな人間といえども.永遠を予感する時がある。子供のように、時間など忘れる瞬間がある。時間の奴隷から解放される一瞬がある。ロマン派が追求した究極のものは、この永遠だったのだろう。

ショパンの「雨だれ前奏曲」を聴くと、そんなことを思う。

傑作『前奏曲集』作品28の中でも、もっとも有名なポピュラー名曲である。曲中、一貫したリズムでほとんど同一音が奏される(変イ=嬰ト音)。そこから規則正しくしたたり落ちる雨だれが連想され、「雨だれ前奏曲」の名で呼ばれる。しかし執拗で、恐ろしく単調なリズムはむしろ時計の刻みを思わせないだろうか。機械的・無機的な時間であり、われわれの誰もが支配されている時の足音である。

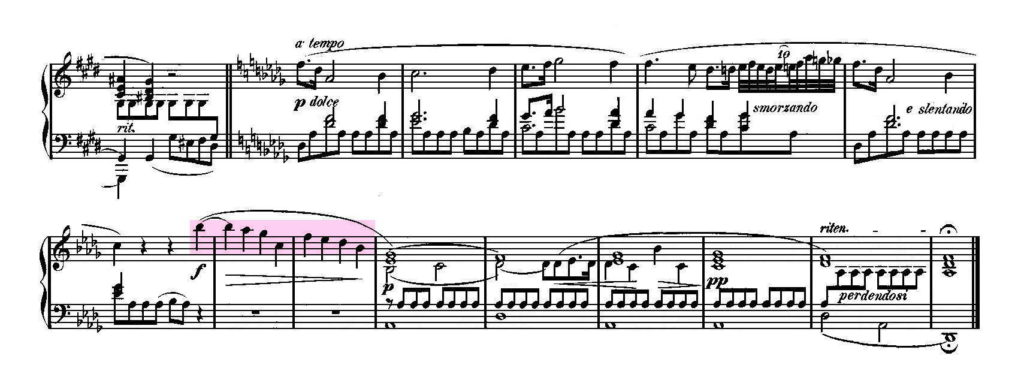

「雨だれ演奏曲」では 八分音符のリズムは徹底している。まさに時計と同じである。ところが、ふと一瞬、全曲でここだけ、刻みが消える瞬間がある(譜例赤)。

冒頭の主題が帰って来る最後のところである。そこで左手のリズムは止み、右手が高く飛翔する。最初の音から小節線をまたいだタイがかかっているのに注目。拍子の絶対的な規則性はここで破れる。それは時間から解放された瞬間だったか、それとも永遠の予感だったのか。時間に縛られた存在が「わたし」に還った一瞬かもしれない。

しかしそれも束の間。また時計の時間に戻っていく。その時、時間の厳粛性はいっそう身に沁みる。

それにしても、あのシンコペーションのところ、「雨だれ前奏曲」の核心部分ではないか。普通だったら、「表情豊かに」とか「感情を込めて」とか指示しただろう。ショパンはいっさいそんなことをしなかった。厳しいな~、ショパン。でもそれでいいんだろう。