作曲は「冗談」どころじゃない―ショパン スケルツォ第1番、第2番の作曲法

「冗談(スケルツォ)が黒い服を着ていたら、真面目は何を着ればいいんだ」。ショパンのスケルツォを評したシューマン一流の言葉である。第1番のロ短調についてだろうが、曲はまさにブラックそのものである。

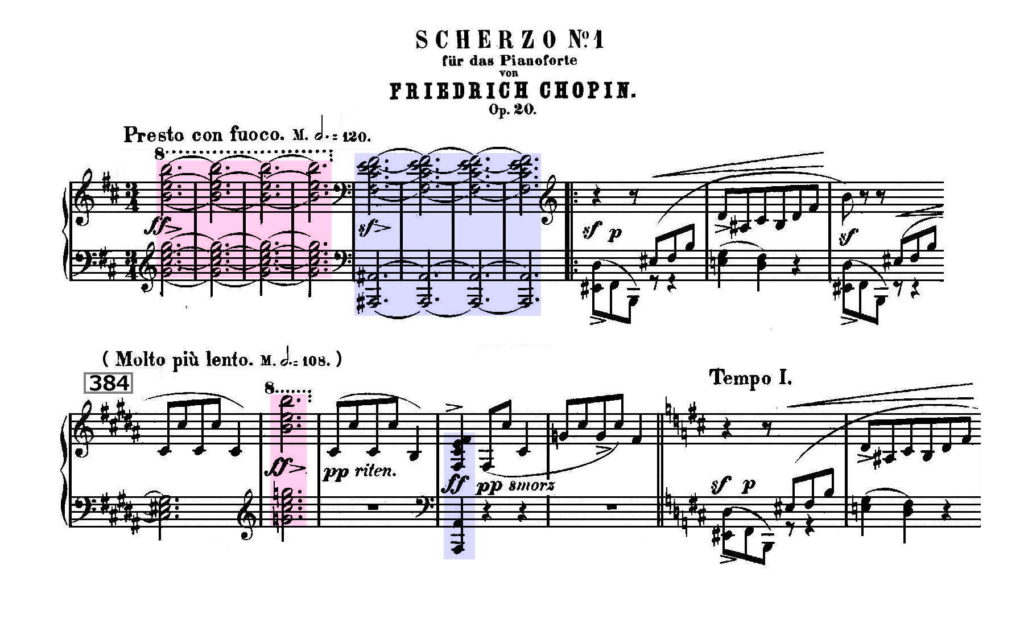

軽妙なユーモアのかけらもなく、あるのは苦々しくも狂気じみた悪魔の乱舞。中間部は一転して、故郷ポーランドのクリスマス・キャロル「眠れ、幼子イエス」が流れる。悪魔と天使が混在しており、これこそショパン的世界だろう。その冒頭も衝撃的である。

ピアノの高域で叩きつけられるのはロ短調のⅡの七の和音だが、激しい不協和音の衝撃はすさまじい(ちなみに、サブドミナントから始める発想はバラード1番と同じ)。まるで鉄槌の一撃のようだが、これが実はあの中間部の聖なる子守歌の静寂を断ち切る。恐ろしい。

こうして冒頭部分が戻ってきて、また悪魔の跳梁跋扈が始まる。完璧な構図である。しかしこうもいえないか。この再現は効果的ではあるが、作曲学的には「繋ぎ」を欠いており、ある意味、純音楽的な手続きを省いてはいないか。というのも、作曲の要諦は思いついた旋律を並べるのではなく、それらをどう自然に、また効果的に繋ぐか、にあるからである。

ショパンもそう考えたのではないか。なぜなら次の第2番で「繋ぎ」を完璧にやってのけたからである。

それ以前にスケルツォ第2番はショパンの知的な作曲法が冴えわたっているようだ。冒頭のソット・ヴォーチェの三連符の囁きの後、フォルティッシモで打楽器的な和音が炸裂する。この部分の旋律的要素は、譜例下のようになるだろう。

赤で示した大まかな旋律線は流麗な「第2主題」にも受け継がれているようでもある(譜例中)。しかし中間部との関係は決定的だろう(譜例下左)。ここはまるでうって変わったように、穏やかな静寂に包まれる。風のそよぎもなく、水面には月がはっきり映っているかのよう。しかし、下で示した音の形は、明らかに、曲の冒頭でけたたましく炸裂していた、あの音型の派生にほかならない。

あそこではフォツティッシモで、最大限の音程の跳躍をともって、強烈に鍵盤を叩きつけたのに、こちらはまるでビロードのような肌触りの音楽となる。しかしショパンは別の楽想を配するのではなく、最初の凶暴な音響を、魔法のように優しい穏やかな調べへと変えたのだった。なぜなら最大限の落差のうちに通じる密やかな共通性にこそ「多様性の統一」の奥義があるからだろう。

静けさにたゆとう中間部は、やがて導入される三連符で活気づく(譜例下右)。この音型自体、中間部の旋律を「しりとり」し、リズムを縮めている。だからこそ、音楽が自然に動き出す。そして三連符が決定的である。なぜならそこからスムーズに冒頭の三連リズム符に戻っていくからである。その見事さ! いやあ、作曲の見本じゃないか。

しかも第2番は第1番が残した課題に対する意識的な回答のように見えるのが素晴らしい。

ショパンの作曲法は「本能的」「即興的」で「指で作曲した」などといわれることもあるようだ。しかし、ショパンが知的でないというのは「 スケルツォでしょ」といいたくなる。