これがショパンの「冗談」?―スケルツォ 第2番の美学

ある時、譜面を眺めていたら、「はっ」と気づいた。「こ、これって、もしかしたら……」。曲はショパンのスケルツォ第2番。「……もしかしたら、モーツァルトの『ジュピター』じゃない?」。

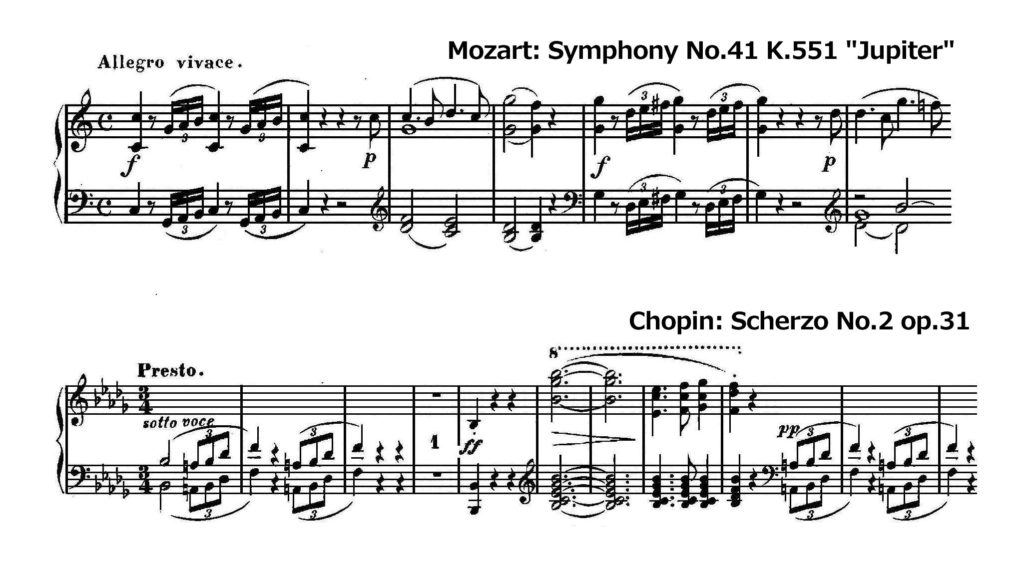

わかりやすいように、『ジュピター』のピアノ編曲譜を上にあげておこう。どうでしょう? これ見まがう余地なしじゃないか。最初はユニゾンの三連符、それからハーモニーがついたフレーズ。楽譜って、音楽が見えるから面白い。もちろん音でも確認できる。

『ジュピター』はモーツァルト好みの、あるいはこの時代に好まれたコントラストをオーケストラのトゥッティ(フォルテ)と木管(ピアノ)の対比で描いた。ショパンはそれをピアノに移し換えた。と、ここで、即座に反論が出るかもしれない。

「モーツァルトはフォルテ-ピアノだが、ショパンはピアノ(最初はソット・ヴォーチェ「囁くように」)-フォルテで、逆だろう」。まさにそこ。ショパンは間違いなくモーツァルトをヒントにしたと考えられるが、ダイナミックスを入れ換えた。なぜなら、そこまで同じにしたら、ただの物真似、パクリになってしまう。だからf-pを、わざとp-fにした。

つまりダイナミックスの変更は、むしろショパンがモーツァルトから直接的にインスパイアされたことの証明ではないか。

ジュピター(古代ギリシャでは「ゼウス」)は全知全能の神で、神々の長。モーツァルト最後の交響曲は、その威容ゆえに、いつからか「ジュピター」と呼ばれるようになった。ショパンは、そんな偉大なる曲を、ちょっとからかってみたい衝動を抑えきれなかったのか。モーツァルトを敬愛していたショパンのこと、悪意があったとは思えないが、彼なりのちょっとした「冗談(スケルツォ)」だったのかも。少なくとも「ピアノの詩人」もピアノ以外のさまざまな作品から着想を得ようとしていたのだろう。

コントラストが強く、休符の多い冒頭部分から、曲は流れるような第2主題(といっておこう)へ入って行く。すると旋律の花がぱっと咲くよう。この旋律は16+16+21小節という長大な構造で、フレーズの長いメロディを書くことができたショパンの才能が惜しげもなく開示される。

ショパンはここで、3度の反復で少しずつ書法を変えた。1回目は4度、2度、6度、5度といった音が旋律の下に加えられ、3回目はオクターヴを主体に動いていいる。同一のメロディを反復する場合、書法を変えるのは、ピアノの書き方の基本だろう。

ここでちょっとした心理学? 同じものを3回繰り返す時、何回目にもっとも心は惹きつけられるだろう。あるいは作曲家にとって「ここぞ」というのは何回目だろう。

わたしの考えでは2回目ということになる。1回目はまだ心に準備ができていない。3回目は後の祭り。2回目こそ、聴く準備と受け入れる新鮮さがまだ残っている段階といえるだろう。3回目はもう注意を払う必要もない。ショパンの書き方も、調やバスの動きなど、1回目はまだ導入的な感がある。つまりショパンの美学が現れているのは2回目ではないか。

そこを(譜例中)ショパンは右手の旋律をシングル・トーンに委ねたのだった。最後の3回目は盛り上げる華やかな部分だから、オクターヴはよくわかる。しかし核心部分をもっともシンプルな書法にするとは。

おそらくは、ショパンにとって、もっともシンプルで、着色されていない音こそが、ピアノの最上の響きだったのではないか。いっさいの夾雑物を排したピアノそのものの音。そこに彼の至上の美があったのだろう。だからショパンのシングル・トーンは、バイエルか何かの普通で、易しい、どうってことない音なんかじゃない。それは彼のもっとも繊細にして純粋な美学の結晶なのである。宝石の中でも、ダイアモンドのような音である。

ショパンのスケルツォは、やっぱりただの「冗談」じゃない。