「喜びの島」での栄光の到来―ドビュッシーとブルックナーの接点

わたしたちはイタリアのコメディの仮面に、あるいは歌ったり、踊ったりする若い女性たちに出会います。そしてすべては夕日の栄光とともに幕を閉じます

デジレ・ワルター宛ての1914年7月13日付けの手紙

ドビュッシーはピアノ曲「喜びの島」(1904年)について、こう語ったという。作品はロココの巨匠ワトーの『シュテール島への巡礼』(1717年)に触発され、ヴィーナスの出生地とされる島への人々の船出と、到着後の熱狂的な愛の高揚を表現している、と評される。

作曲者のコメントは音楽の雰囲気を詩的に解釈するのに有効だろう。しかしドビュッシーは「喜びの島」を標題音楽とみなされるのを嫌ったことだろう。本論もそうした立場にはない。純粋に音楽として、作品を見つめてみたいのである。以下の論述の音名は英語としよう。

「喜びの島」の構成

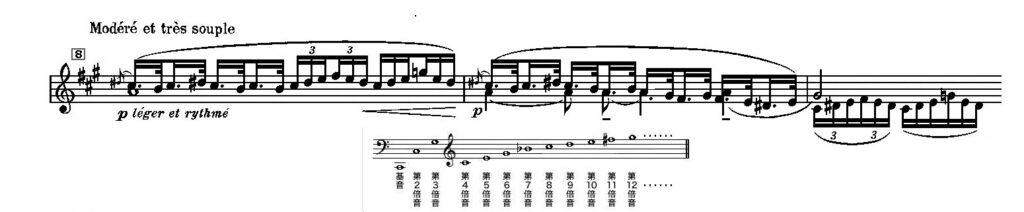

「構成」といっても、学術的な音楽用語をふりかざす気はない。ただハーモニーの側面には若干、深掘りしなければならない。「カデンツのように」と記された導入の後、「中庸の速さで、非常に柔らかく」に入る(第8小節)。リズムがコケティッシュに跳ねる。

ここでドビュッシーの方法論について触れておこう。シャープは3つで、本来はイ長調となる。「イ長調」とは、主音を「イ」とする「長」音階による「調」子を意味する。だがドビュッシーは「長音階」ではなく、第4音Dを半音上げた「リディア旋法」を使った。Cを主音とすると、ド・レ・ミ・♯ファ・ソ・ラ・シの音階である。

つまり調性のシステムである調号に拠りながら、さまざまな旋法を用いるのがドビュッシーの方法論だった。

気になるのは、ナチュラル化されたGであり、これが不思議な味を醸し出している。♮GはA調の第7音(移動ドでいうと)「シ」だが、シがフラットするというのは、自然倍音列を想わせる(譜例下 Cを基本とする自然倍音列)。倍音列では第4音「ファ」もシャープである。だからこの部分は自然倍音列音階で書かれているともいわれる。

だが第9小節では下降するラインで、Gはシャープしたままである。だからこういうべきなのかもしれない。自然倍音の味付けが施されたリディア旋法のようだ、と。

しばらくすると、密やかな旋律が入ってくる。ここでは第6音Fもナチュラル化している。

移動ドでいえば、第6音は「ラ」である。ハ長調だと、ラが半音下がるとマイナーに傾く。「ミ」はフラットしないので、短調になりきらないが、ちょっとした影が射すのである。要するに、ロマン派までの作曲家なら調性を移すところを、ドビュッシーは音階を変えているのである。

そして次の部分でリディア旋法となり、後半は長音階(イオニア旋法)ぽくもある。un peu cédé 「いくぶん譲って」という変わった指示があるが、テンポを変えるのではなく(♪=♪の指示がある)、少し厳格さを緩めて、開放的にといった意味か。自由に高揚して、といった感じだろうか。「モルト・ルバート」が補足しているように。

ロマン派までだったら、ここで調号を総とっ替えして別の調に行くだろう。でもここではあくまでもこれまではっきりしなかったリディア節が前面に出るだけである。その意味で、最初のあの倍音列音階的?半音下行もパレットの中の変化のひとつとして意味をもつ。

この辺まで実際の演奏でポリーニの演奏で確認しておこうか。

栄光の到来

島に着いて、本当に「栄光」「輝き」gloire が訪れるのだろうか。最初の部分がいっそう軽快に戻ってきて、音楽は不意にフォルテで崩れ去る。すると遠くから響くドラムのような音が二拍子で鼓動する(第186小節)。

こうして徐々にクレッシェンドしながら、ついに「到来」の合図であるかのように、ファンファーレ風の音楽が現れる。

変ホ長調のようだが、レもフラットしているからミソリディア旋法風である。そういえば『夜想曲』の第2曲「祭り」の中間部のマーチもミクソリディアだった。

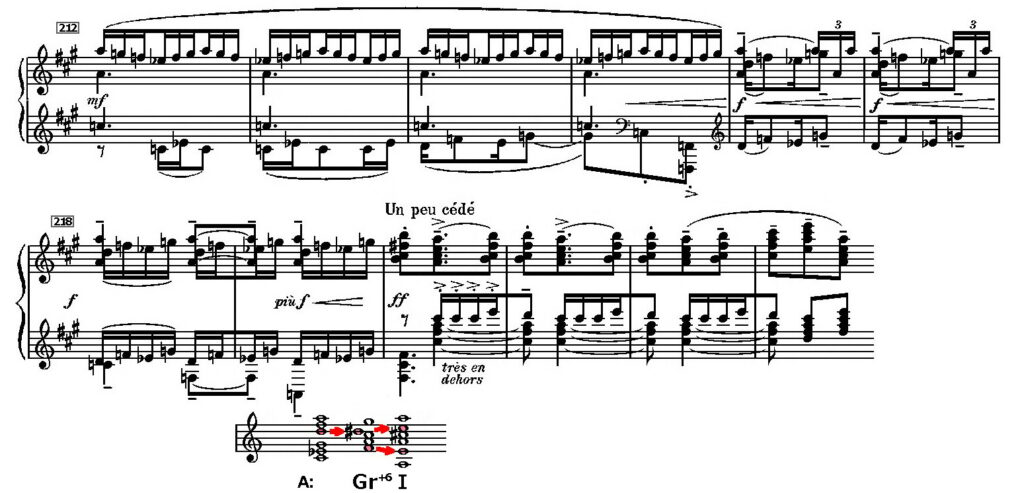

明らかにその時はやって来る。これまでだらだらと、よくある音楽解説のように、どうでもいい分析を書き連ねてきたかもしれない。だがわたしが本当に興味があったのは、「栄光の到来」をどのように演出するかだった。ドビュッシーの回答はこうだった。ファンファーレが去った第212小節から引用しよう。

mfに始まり、f、piuf、そしてffへの上昇、さらに最後の2小節は三拍子から二拍子へ前のめり的に急迫し「その時」はやって来る。この間、ハーモニー構造は変わらない。使われている音を調号なしで書き出すと、譜例下左のようになる。さらに最後の和音をエンハーモニックで書き換えると(♭ミ=♯レ)、真ん中の和音となる。

この和音の核心を成すのはFと♯Dの特徴的な増6度である。特にこの場合、Fの5度上にCがあることから、「ドイツの6の和音」となる(ちなみに音がAだと「イタリアの6」、Bだと「フランスの6」」と呼ばれる)。一般的な表記で「Gr+6」で記しておこう。増6度を形成するD♯とFは半音上と下に開くように導音進行し、両方とも強力にドミナントEに到達する(譜例赤の矢印)。こうして楔を打ち込むようにしてドミナントを確立する最強の和音となる。

いわゆる調性音楽の核心ともいえるドッペルドミナントであり、その中でも最強なのがドイツの6の和音なのである。そんな和音が、調性音楽をあざ笑うかのように飛翔し、自由に遊んでいたように見えるドビュッシーの音楽のただ中に出現するとは。

譜例のところから、今度はコチシュの演奏で。

極端の一致

いうまでもなく、ドビュッシーの書法は古典的なドイツの6の和音の用法そのものではなかった。和音を構成する音の配置や進行も違うし、非和声音も含まれている*。もし教科書どうり使ったら、あまりに調性的となり、異質な響きとなっただろう。だから、一見、曖昧とも、非論理的とも見える書き方はドビュッシー的な響きへの改変を意味していたのだろう。だが核心部分にドイツの6の和音があるのは間違いないだろう。

*かえって煩雑になるため、詳論は避けるが、非和声音としてのGについての解釈を一言。Gは和音構成音のAとぶつかっており、増6の和音の響きをぼかしているのはいうまでもない。同時に次に解決すべきA・C♯・E(イ長調の主和音)の主音Aへの導音G♯のようでもある。ただし導音としての性格を剥奪すべく♯を♮化した。つまり古典和声の根幹をなす導音的なものを否定したのである。増6の構造というきわめて機能和声的なものとそれを壊す要素が同居しているようだ。

だから似たような例の頁として、ブルックナーのスコアを思い起こした時の衝撃は小さくなかった。何しろブルックナーとドビュッシーはまったく違う音楽風土の住人ではないか。両者の拠って立つ世界はまったく別である。片や野暮ったいほど質実剛健なドイツ人であり、片や洒落まくっている粋なフランス人だ。両者に間には何の架ける橋もないようだ。ところが調性音楽の魂ともいうべき部分で両者は繋がっていた?

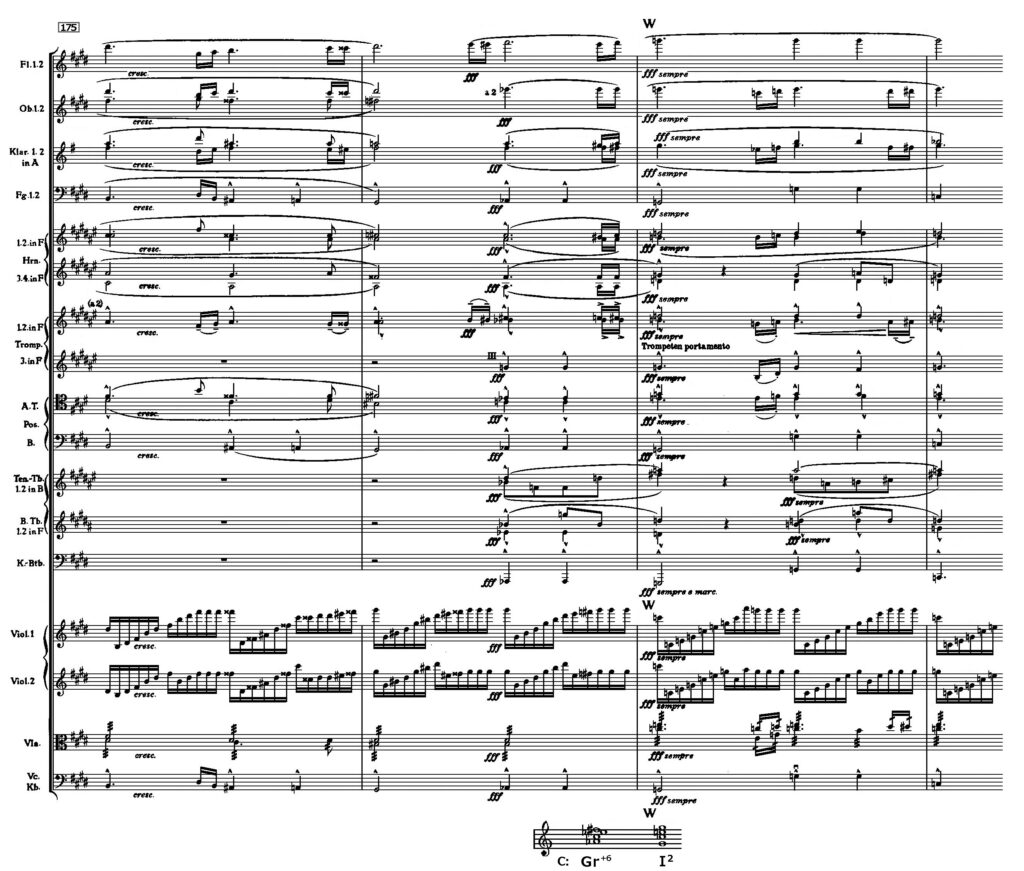

では、ブルックナーのどこ? 次の楽譜から当該箇所を想い起こしていただけるだろうか。「あ~、あそこ!」。そう、交響曲第7番の第2楽章。重苦しい第1主題と優美な第2主題で構成されるソナタ形式の音楽だが、再現での第2主題はあっけなくもすみやかに終わる。すると冒頭主題が再び忍び寄る。そしてここ(記号S「きわめて遅く」)から長い長いクレシェンドが始まる。

かくしてその頂点でハ長調が爆発し、まばゆい光が氾濫する。まさにドイツの6の和音がホ長調からの3度転調を惹き起こした瞬間だった(記号W )。

調号は嬰ハ短調の♯×4つで書かれており、この辺はホ長調を巡っている。したがって、ここから和音を読みとるには、いくつもの異名同音の迷路を抜けなければならない。だが集約すると、譜例下のようにまとめられる。そしてここでの圧倒的な高揚は、交響曲全体のハイライトを築きあげる。

ブルックナーの交響曲第7番(1884年)は終楽章に重心が置かれた、いわゆるフィナーレ・シンフォニーではなかった。最後に結論に至るベートーヴェン的な交響曲作法の追求は次の第8番(1887年)の課題となる。むしろもっとも内省的な楽章である第2楽章アダージョにクライマックスを置いたこと自体が第七番の性格を物語る。そこには轟きわたるティンパニや、炸裂するシンバル、がなり立てるトライアングルはなかった。より内面的なクライマックスだったのである*。

*なお譜例で利用したハース版では打楽器は入っていない。ただ多くの指揮者はティパニなどを入れたがるようだ。気持ちもわかるが。

第1主題が帰ってきて、長いクレッシェンドが始まるところから。ギュンター・ヴァント指揮/北ドイツ放送交響楽団。

当然、ドビュッシーに比べて、ブルックナーの方がはるかに教科書的に書かれており、またオーケストラ曲とピアノ曲の違いもある。だが根本的には両者には通じるものがあるといえよう。ドビュッシー的にいえば、それは栄光の到来だったたのだろう。

すでに述べたように、両者はまるで異なる世界の住人だった。だが音楽に仕える使途として、極端は深いところで繋がっていたのか。

ブルックナーといえば何よりも宗教の人である。だから交響曲第7番のクライマックスは宗教的な法悦だったのかもしれない。彼はそこで神を見たのかもしれない。だがドビュッシーの「喜びの島」とは快楽の園なのだった。だからこうもいえるのだろうか。聖と性は一致するのか、と。