再現はただ「再び現れる」ではない―マーラー 交響曲第1番第1楽章

ソナタ形式はだたの鋳型ではない。たとえば形式の要としての「再現」といえども、作曲家のさまざまなアイディアを盛り込むことができるのである。時には交響曲第95番のように、あからさまに主題を出したくない?ハイドンの個性の反映ともなった。またブラームスの交響曲第4番では構造上の必然から再現をぼかし、形式的硬直性を排したロマン的交響曲の成立に寄与していた。いずれも第1主題の前半を曖昧に、後半を明確に再現させる方法論なのだが、重要なのは、形式の規範に合う・合わないといった問題への短絡的な単純化ではなく、そこから作曲家の意図を読みとることなのである。

再現をもっとも巨大なクライマックスとした例は、おそらくはベートーヴェン『第九』第1楽章だろう。そこでは(第301小節以下)主題の再現とともにフォルティッシモが22小節、ティンパニのDのロールが38小節も続く。それ以上の例があるとしたら、マーラーの交響曲第1番第1楽章だろう。

「覚醒」の響きを想わせる冒頭から胎動し、徐々に動き出した音楽は、第1主題とともに「歩み出す」。この旋律が『さすらう若人の歌』第2曲「朝の野原を歩けば」からの借用であることは、まさに「歩み出し」の音楽的表現であることを実感させる(譜例 チェロ)。

さて、ここからが問題である。第1楽章の再現はどこか。作曲家別名曲解説『マーラー』の記述(門馬直美)ではこうある。

いままでのいろいろな動機を扱いながら、曲は、展開部のクライマックスにたかまっていく。低音楽器に譜例6のバッソ・オスティナート[Es-Des-C]が現れ、ff の頂点をきずきあげると、これまでの対位法的な処理のうちにもう1度ppからffまでクレッシェンドし、そこで第1主題を再示する。展開部が終わって、再現部になったわけで、以後だいたい呈示部のとおりにすすみ…………(26頁)

音楽を文章にしただけのようでわかりにくいが、小節数を補足しておくと、「ffの頂点」というのは練習番号26の358小節目、「第1主題を再示」が練習番号29の1小節前384小節目ということになるだろう。なお全音スコアの塚谷晃弘氏の分析も同じで、日本語版 wikipedia にも似た記述がある。曰く「トランペットのファンファーレが鳴りクライマックスをむかえる。その後再現部となるが……」。ここで第384小節を確認しておく。

トランペットが第1主題を先導して第1主題を提示している。これが再現なのか。しかし異なる見解もある。典型的なのは英語版 wikipedia かもしれない。こうある。

不安の度合いを増しながら緊張が徐々に高められ、ついにニ長調の勝利のカデンツを形成する。その時、ホルンのファンファーレが再現の始まりを告げる。

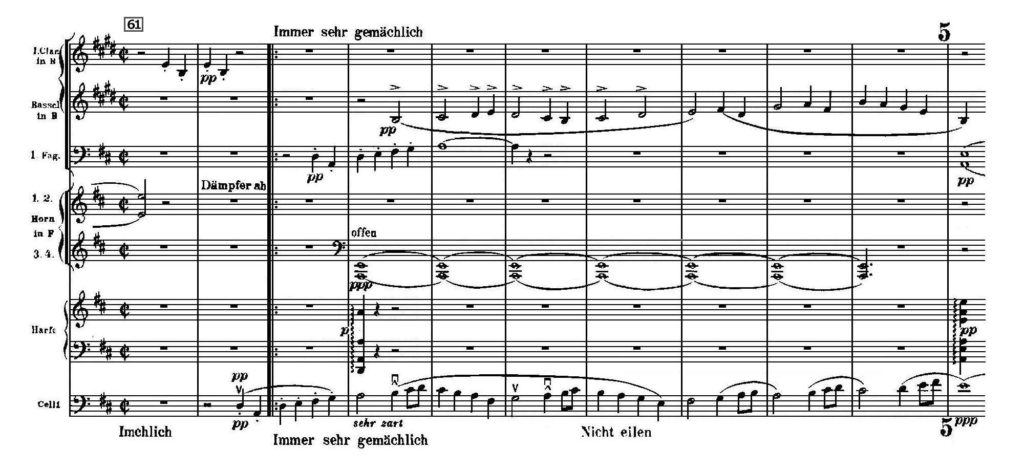

つまり名曲解説で再現の前の「頂点のff」358小節こそが再現だというのである。いくつかの文献ではこちらの見解の方が優勢かもしれない。膨大なスコアとなるが、引用しておこう。

クレッシェンドの起点から聴いてみよう。

こちらの説では、練習番号26から出る7本のホルンのファンファーレこそが再現だというのである。しかしホルンで出る主題は明らかに第1主題ではない。ここに分析の難しさがある。サイト上では、ホルン主題こそが第1主題であり、主部冒頭の「野原を歩けば」の旋律を「偽の第1主題」と呼ぶ分析さえある。かなり苦しい。

それにしても、第1主題そのものではないにせよ、ホルンのファンファーレの出現(譜例上)は圧倒的であり、その後のトランペットからの第1主題の駆け足的な提示(譜例上の上)よりはるかに存在感がある。だから再現を前者に見る解釈が優勢となるのだろう。しかしそうした多くの分析が根拠を示していないのは残念である。

根拠は明らかである。ハーモニー構造である。ホルン主題が出る前に巨大なカデンツが築かれ、頂点で、属七Ⅴ7→一の和音Ⅰでストンと再現部へ解決するのである(譜例 和音記号参照)。これはいわゆる「礼」→「着席」のドミナント進行であり、ほとんど気恥ずかしくなるくらいのむき出しの決着である。ベートーヴェンだって中期以後はこんな素朴な書き方はしていないし、『第九』だってそんな単純じゃない。20世紀になろうとするのに、まるで童謡のような和声スタイルとは。ここに素朴さと複雑さの同居というマーラー的なものの集約が見える。そしてそんな書き方をしたのは、圧倒的な緊張からの解放が何としても欲しかったからとしか思えない。そこに至るまで27小節もの長いクレッシェンドが敷かれる。その頂点で蓄積された緊張は一気に解消する。もっとも伝統的で、陳腐なくらいの再現の方法である。

要するに、再現を考えるにあたって、主題をとるかハーモニーをとるか、である。ここでハイドンの交響曲第95番の例を想い起こしておこう。あの例では主題は戻ってきていたのが、ハーモニーはそうではなかった。再現を決定するパラメータが2つあるとする。主題そのものとハーモニーである。通常の再現は2つのパラメータは一致する。しかしこれらの2つに「ねじれ」を加えることで、主題の登場を曖昧化することができる。別のいい方をすれば、再現を曖昧化する具体的な方法とは、主題とハーモニーのパラメータを一致させないことである。ブラームスの『第4番』の場合は主題×、ハーモニー○で再現をぼかしたのだった。

そしてマーラーの場合も「主題は違う」が「ハーモニーは一致する」という方法論、それもきわめて強力な再現へ向けての手続きをともなう例とみなされるべきだろう。

というわけで、ソナタ形式がもつ柔軟性という発想と、純粋に音楽的な分析から、ここではホルンのファンファーレ358小節からを第1楽章の再現部としておきたい。しかしこれで終了とするところに多くの分析の不毛がある。だからどうだというのか、作品の理解に何の関係があるのか、ということになる。まるで実験をして、結果が出たら、データを投げ出すようなものだ。そこで仮説を立てて、データを再構築し、さらに実験を掘り下げるのが科学の方法だろう。楽曲分析はその入り口にも立っていないのか。

だから、こう問うべきである。マーラーはどうして主題とハーモニーが合致しない書き方をしたのか。提示部と再現部で主題を変えた意図は何か、である。わたしはこう解釈する。

第1交響曲の冒頭は意識の薄明から目覚めのプロセスを音楽的に描いているようだった。目覚めは世界の動きを感じとることだが、ついにみずからが動き出す。これが提示部の第1主題だった。世界への歩み出しであり、やがてより活発に息づき、さらに展開部を体験することになる。ちなみにあのホルンのファンファーレはまず展開部の最初の部分で ppp で暗示される。

マーラーは古典への配慮からか、提示部でリピート記号を付けた。まあ提示部のレヴェルで「もとに戻る」はいいだろう。しかし長大な展開部を経験して振り出しに戻るということはありうることか。それ自体が「不変である」ことの意味・意義をもたなくてはならない。しかしこの曲の場合、目覚めた主人公がまた目覚めへ逆行するというのは時間芸術たる音楽に果たしてふさわしいか。マーラーが無意識的・意識的にとらえたのは、この根本問題だったに違いない。そしてそこに違和感を感じた結果が第1楽章ではなかったか。

人間は時間に固定された存在なのか。主人公は少年時代も青年時代もいつまでたっても同じなのか。社会に出て成長したらどうか。この世に産み落とされた幼子は、時を経て、世界に向けて屹立する「人間」になっているかもしれないではないか。一致しない主題によるソナタ形式は、マーラーが思い描いたそういう人間観・世界観の表出だったかもしれない。