何がシューマンを衝き動かしたのか―「歌の年」爆誕の深層

1840年、シューマンの創作に驚くべき方向転換が生じた。作品1から23までの創作がすべてピアノ曲だったのに対し、突然、歌曲が噴出したのである。いわゆる「歌の年」である。

こうして1年間で140曲あまりの歌曲が出現することになった。それらはシューマンの代表作であるだけではない。ロマン派芸術の粋ともいえる作品群となった。

「歌の年」の前年に、「これまで声楽曲をずっと器楽曲の下位に位置づけてきたし、偉大な芸術とみなしたことはない」などとシューマンは書き送ってもいる。それだけに、唐突な転換の謎は深まるばかりのようでもある。

しかし、ここにシューマン芸術の何たるかを探る鍵があるだけでない。さらにピアノ曲=器楽と歌曲の本質的な違いを明かすヒントがある。

「歌の年」爆誕の解明については、実は、拙書『文化としての西洋音楽の歩み』(音楽之友社、2013年)の「ロマン的表現の最深部―『詩人の恋』における言葉と音楽」で論じた。『詩人の恋』論の中のひとつのトピックだったのだが、現在、この本は手に入りにくいようだし、ブログでも残しておこう。本ブログ内「音楽は感情を表現するか?―バッハとシューマンを例に」を補足することにもなるだろう。

なぜ可能だったか?

そこで、まず、こう問うてみよう。ピアノ曲から声楽曲への突発的にも見える移行がなぜ可能だったのか? いわば現象の外堀を埋めるのである。

シューマンの父親アウグストは書店を営み、出版を手がけていただけでなく、自身も文筆活動を行っていた。文学はいわばシューマンの揺籃期からのバックボーンだった。後年、彼が文学に心酔したことはいうまでもない。

父親の血を継いだのだろうか、シューマンも1832年から執筆活動を開始した。例の「諸君、脱帽したまえ。天才である」のフレーズで有名な記事が出発点だった。ショパンの存在を世に知らしめることになった論稿である。

1832年を伝記的に俯瞰してみよう。28年にシューマンはピアニストを志望して、ヴィークに師事した。娘のクララとの出会いが待っていた。30年には作品1の『アベック変奏曲』が書かれている。31年、右手を傷め、ピアニストを断念する。32年、作曲家を志し、『ツヴィッカウ交響曲』が作曲される。そして34年、『新音楽時報 』を立ち上げ、みずからも気鋭の評論家として筆を執る。

音楽をめぐる試行錯誤の期間に通底していたのが文学だった。

一方、音楽的側面についてはどうか。作品1と作品2は象徴的である。というのも、作曲家シューマンにとって、もっとも基本となるのは変奏技法であり、『アベック変奏曲』はすべての創作の起点となるからである。そして12曲の小品からなる『蝶々』は、この後のピアノ作品の形式的土台となる性格的小品集だからである。曲はジャン・パウルの小説『生意気盛り』の「仮面舞踏会」の場面を描くという。

こうしてピアノ書法における成熟の歩みが始まる。具体的にいえば、ポリフォニーはより深く音楽に浸透し、旋律と伴奏の関係が濃密となる。またハーモニーは多彩化し、いっそう複雑な非和声音が多用され、大胆な不協和音が頻出する。リズム法も精妙化する。シンコペーションとポリリズム的な処理がテクスチュアを限りなく豊かにするのである。

要するに、シューマンのスタイルが確立されるのである。

ここから直接「歌の年」に突入することになった。獲得されたピアノ書法はそのままスムーズに歌曲へ転換可能だった。もっといえば、シューマネスクなピアニズムが歌と伴奏のかつてない高次な融合を可能とした。いうまでもなく、文学への興味と素養は底流していた。

だから「なぜ可能だったか?」の答えは、こうである。歌曲を成立させる2つの支点、すなわち文学と音楽をシューマンは完全に手中に収めていたからである。手中に収めていたどころか、歌曲攻略のための強力な武器を携えていたのである。

爆発的創作のための火薬は準備されていた。あと必要だったのは、導火線だけだった。

その時は、突然、やって来た。

創作の転換は、実際は、それほど唐突でもなかったのかもしれない。というのも「歌の年」は1840年に限定されないことがわかってきているからである。最初の歌曲は1838年から39年に書かれたようだという。その時期のウィーンの紙が楽譜に使われていたからである*。

*Rufus E. Hallmark, The Genesis of Schumann’s Dichterliebe: A Souce Study. Michigun, Ann Arbor, 1976.

この時期、シューマンはウィーンの人となっていた。結婚には安定した収入が必要である。そのためにもウィーンで出版関係の事業を起こす計画がもちあがった。クララとの結婚を頑なに拒む父親ヴィークからの提案でもあったようだ。

純粋に音楽的にいえば、ウィーン滞在の収穫は大きかった。周知のように、敬愛する亡きシューベルトの実家を訪問し、仕事部屋に『ハ長調大交響曲』の草稿を発見するなど、その最たるものである。

だが慣れない仕事にシューマンは難渋していた。そんな時、クララから一通の手紙が届いた。何と、父親を捨てて、家を出たというのである!

ヴィークの軟化したように見えた「提案」は、どうもシューマンとクララを引き離し、実務に向かないシューマンを苦境に追い込む目論見があったようだ。それを知ったクララは激怒した。真冬のただ中に、召使いを一人引き連れ、パリへ馬車を駆った。演奏旅行に出立したのである。

知らせを聞いたシューマンが狂喜したのはいうまでもない。彼はクララにこう書き送った。

「最愛のひとよ! あなたのお手紙によって、ぼくがどんなに高められたか、いい表しようがありません。あなたと比較したら、ぼくはいったい何だったのだろう? ライプチヒを発つ時に、ぼくは最悪のことに足を踏み入れているのだと思っていました。それなのに、か弱くも若い娘の身で、ぼくのために大きな、危険な世界にたった独りで乗り出そうとしているのです。あなたが今なさっていることは、これまでぼくにして下さったことの中で最も大きなことです。あなたがこれほどまでにして下さったですから、ぼくらの行く手にこれ以上の障害があろうとは思いません。……英雄的な少女は恋人をも英雄的にするのです……」。 (1839年1月15日付)

『ローベルト、クララ・シューマン:愛の手紙』喜多尾道冬、荒木詳二、須磨一彦訳、l国際文化出版社、1986年、178頁.

シューマンがクララとの結婚を確信したのは、人格攻撃するようなヴィークを訴えた時(1839年6月15日)でも、裁判で結婚が認められた時(1849年8月12日)でも、結婚した時(同年9月12日)でもなかった。クララが父親を捨てたあの冬、1839年1月だったのである。

最初の歌曲が生まれたのはまさにその時だった。

英雄クララは「妻」

初めての歌曲がシューマンの心の内を明確に示してる。

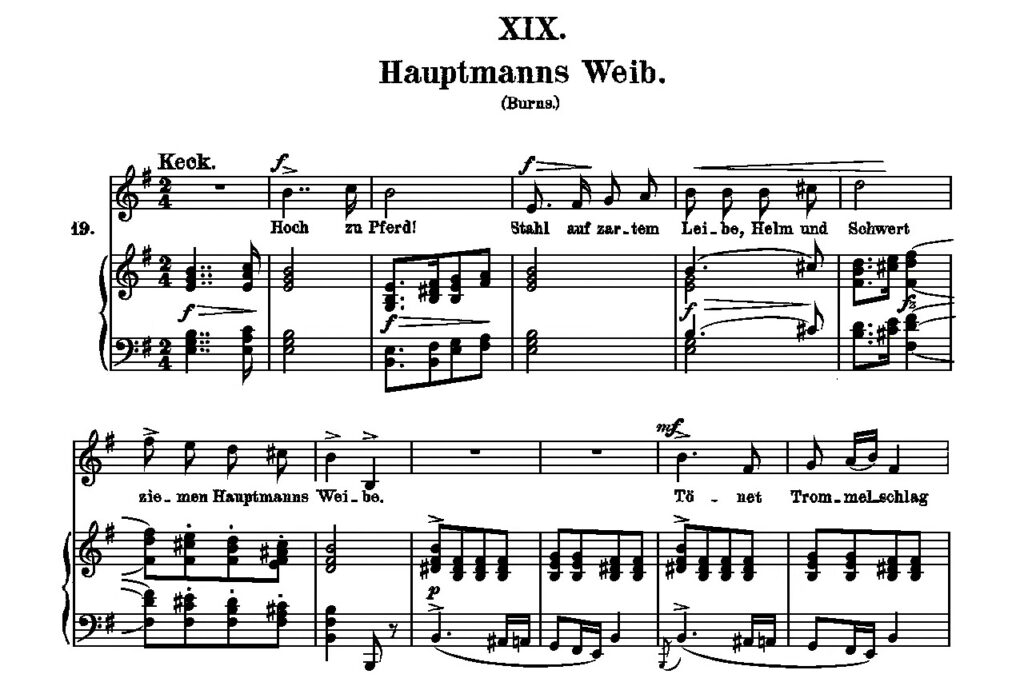

シューマンが書いた、あるいは書かずにはいられなかった最初の曲が「大尉の妻 Hauptmanns Weib」作品25-19だった。『ミルテの花』の中でもかなり地味な曲である。作者ゲルハルトも特に有名でも、お気に入りの詩人というわけでもなく、シューマンが作曲を手がけたのはあと1曲あるにすぎない。内容はこうである。

馬上高く! か弱い体に鎧をまとい

兜と剣 大尉の妻にふさわしい

太鼓の音が轟く 硝煙の下

きみの目に映るのは 血の一日と戦場の愛しい人

敵を討ち負かすや 夫にキスをして

彼とともに暮らす 平和にひっそりと

Hoch zu Pferd! Stahl auf zartem Leibe,

Helm und Schwert Ziemen Hauptmanns Weibe.

Tönet Trommelschlag Unter Pulverdampf,

Siehst du blut’gen Tag Und dein Lieb im Kampf.

Schlagen wir den Feind, Küssest du den Gatten,

Wohnst mit ihm vereint In des Friedens Schatten.

明らかに、詩は当時の状況を二重写しにしている。闘いとは結婚を勝ちとるための闘争である。ヴィークは猛烈な攻撃を仕掛けてくる。手塩をかけて大ピアニストに育てた愛娘を、どこの馬の骨とも知れぬ男に渡してなるか、というわけだ。しかし、どんなに厳しい闘いといえども「大尉」たるシューマンには強力な同伴者がいる。「妻」である。だからこそ、この闘いは勝つ。そして幸福な未来が待っている。

シューマンは現在の状況と、とりわけ未来をこの詩に見た。思わず、彼は作曲のペンを走らせたに違いない。

というのも、創作時期が[クララのパリ発」と一致しており、勝利への確信という内容も「これ以上の障害はない」という手紙の文言と完全に符合するからである。文学通のシューマンがとりたててどうということもないこの詩をとりあげた理由もそこからしか説明できない。

「大意の妻」とは「英雄」クララだった。

シューマンの溢れる思いが感じとれないとか、感じることが主観的だというなら、音楽学はもうAIに任せるがいい。多分、AIの方が共感してくれるだろう。

重要なことは、これが歌曲だということである。シューマンが芸術的に下位だとみなしていた声楽曲なのである。

声楽と器楽の違い

もっといおう。「大尉の妻」は詩から触発され、歌として、歌詞が歌いあげられなくてはならなかった。言葉のない器楽曲であってはならない。声楽曲と器楽曲の優劣をいうのではない。問題は両者の質の違いなのである。

想い起こしてみよう。初期の『ダヴィッド同盟舞曲集』作品6など、ほのぼのとした幸福感に彩られた結婚行進曲で閉じられていた。だが、クララとの結婚をめぐり、ヴィークとの争いが膠着状態に陥るほど、音楽は複雑化した。作品17の『幻想曲ハ長調』のフィナーレはどうか。まるで星空を独り仰ぎ見るようだが、目には涙がにじんでいないか。

想いは高まり、確信となり、また崩れ去り、慰謝されるようだが、再び結論無き堂々めぐりへ戻る。何の達成もなく、最後は疲弊して眠りに落ちていくしかない。確かなことはクララなしには生きていけないことだ。二人が一緒になれないはずがない。だが未来は見えない。確実なことは何もない。シューマン風にいえば、この「魂の状態」をどんな言葉で表現すればいい?

はっきりしたことは何もない。クララへの愛が痛切であればあるほど、失う恐怖は深い。明日をも知れない状況の中で、天国と地獄が同居しているのである。希望は絶望を孕み、生と死がない交ぜになっているかのように。

『クライスレリアーナ』作品16の終曲ともなると、もっと複雑である。勝利や大団円などない。かといって決定的な悲劇もない。それは壊滅的すぎる。スキップするようなリズムには自嘲的なものが漂いさえする。クララのいない深淵の縁を彷徨いながら、何の保証もない幸福の予感だけをぶら下げて、危うい舞踏を繰り広げるのである。これをどうやって歌詞で表現できよう?

もともとピアノは「クララの楽器」だった。だからクララを思うことと、ピアノで作曲することは同じだったろう。だが結婚前(正確にいえば、結婚を確信する前)、すなわちシューマンの魂が引き裂かれていた間は、彼の存在自体が不確定だった。

だが自分であることが不確定であるという人間のありようは確かに実在する。不安定な心理状態はいくらでもありうる。アイデンティティが危うい状況は誰にでもある。理性(ロゴス)でみずからを律することができないなら、おそらくは言葉(ロゴス)での自己表現は難しいだろう。しかし音楽はそんな魂の状態を描くことができる。器楽の本領でもあるだろう。

ここにシューマンの音楽の難しさがある。特に初期のピアノ曲の世界がよくわからないという声を、時々、耳にすることがある。それは崩壊しかけた自我というものを経験したことがないがゆえに、あの音楽の波動に共振する受信機を内にもたないからだろう。

だがクララを勝ちとった時、シューマンは言葉を必要とした。「きみはわが魂、わが心!」(「献呈」『ミルテの花』第1曲)。今や確固たる存在となった自分をぶちまけなければならない。そうすることによって、自分へと立ち還るのだろう。

その時、音楽だけであってはならない。言葉によって歌いあげねば。こうして歌曲の堰は切られた。怒濤のように歌が溢れ出す。「……ぼくはナイチンゲールのように歌い死にたいくらいだ」(1840年5月15日付、前掲書288頁)。

「歌の年」の爆誕はそんな人間の機微を、そして器楽と歌の違いをまざまざと見せつけるかのようだ。