人生は一期一会 ― ダムラウの『女の愛と生涯』

シューマンの『女の愛と生涯』作品42に対する最近の評価、風あたりはどうなのか。

ひとりの男への愛に生き、家庭に尽くす女性の一生が描かれる歌曲集である。シャミッソーの詩は「浮世離れ」から「できすぎ」、さらにはあくまでも男中心の世界からの狭い女性観の反映だという批判へ傾いてはいないか。

たしかに納得できる側面もある。たとえばボーマルシェの『フィガロの結婚』でマルスリーヌがぶちまける18世紀の女性が置かれた立場・環境など悲惨だ。ちなみにモーツァルトのオペラでは「マルチェリーナ」のこの長丁場はカットされた。歴史は動いたが、多かれ少なかれ、似た事情は20世紀まで続いた。共時的には現在でも地球上で女性にとってもっと酷い状況がある。

西洋で女性が何らかの形で社会に駆り出されたのは、皮肉にも、戦争によってだともいわれる。だが1960年代にアメリカでは女子学生も公民権運動に乗り出し、70年代には女性解放運動が世界的なうねりとなった。それは積年の不満、あるいは怨念が爆発したかのようだった。この辺の女性の意識の急激な変化は、当時、台頭した女性シンガー・ソング・ライターの音楽が鮮やかに映し出してもいる。

だから、男女平等が声高に叫ばれ、女性の地位が向上した現代では、男性の生の方がむしろ選択肢が少なく、旧態依然に見えたりもする。『女の愛と生涯』に批判の目が向けられるとしたら、こうした地殻変動を想定する必要がある。

確かにそうだ。だが時代の変化という「ずれ」がわかっていても、心動かされる歌唱・演奏がある。

最初の4小節にすべてがある

『女の愛と生涯』は全8曲から成る連作歌曲集である。「あの人」との出会いから結婚、出産、死別までを描く。佳曲揃いだが、1曲目の歌詞はこうなる。

あの人の姿を見て以来

わたしは目が見えなくなったに違いない

どこに目を向けても

あの人しか見えないのです

起きているのに まるで夢を見ているように

あの人の姿が目に浮かぶのです

深い暗闇から現れるのです

明るく ひたすら高く

Seit ich ihn gesehen,

Glaub ich blind zu sein;

Wo ich hin nur blicke,

Seh’ ich ihn allein;

Wie im wachen Traume

Schwebt sein Bild mir vor,

Taucht aus tiefstem Dunkel,

Heller nur empor.

詩の根底にあるのは喜びだろう。だがそれだけだろうか。2曲目には「大きな幸せとちょっとした悲しみ」とある。だが第1曲の冒頭4小節には、主人公のもっと微妙な、あらゆる心の動きが淀んでいるようだ。

ちなみに1行目は「あの人に『出会って』以来」と訳すのがこなれた日本語だろうが、ここでは「彼の姿しか見えない」という内容から、敢えて「見て」とした。いわば「一目惚れ」の歌なのである。

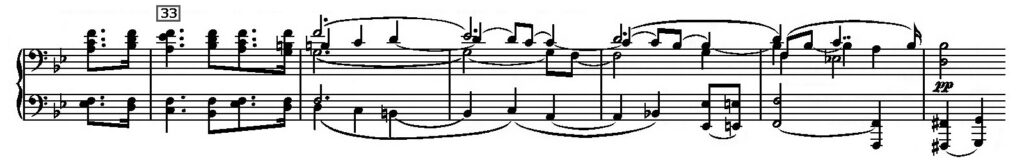

冒頭のリズムを簡略的に下に記してみた。もっとも基本的なのは、上向きで書かれた短(四分音符)+長(二分音符)の構造だろう。三拍子で、ちょうどサティの『ジムノペディ』の左手のリズムを思い浮かべさせる。あの音楽からわかるように、短・長のリズムは、スムーズに流れるというよりは、停滞しながら揺れるようである。

三拍子は強-弱-弱となる。だが強拍の1拍目が短く、次の弱拍に長いリズムが来ると、そこにエネルギーがたまり、拍子の2拍目に重心がかかる。いわゆるシンコペーション的なちょっとしたアクセントが生じるのである。どういう長さのリズムを、どこに置くかだけでも、シンコペーションが発生する。

つまり第1曲の冒頭を聴くだけで、主人公の「戸惑い」「踏ん切りがつかないもどかしさ」といった心のざわめきが感じられる。

しかしこの心の動きは決して自分に起きた事件から逃れたいとか、距離を保ちたいとかというのではない。確かに二拍目は長めに感じられるが、簡略譜の下向きの音符のように、シューマンは次の小節の前に八分音符を置いた。2・3拍目で付点四分音符+八分音符のようにしたのである。

この八分音符は次の小節へ流れ込むアウフタクトのように機能する。つまり音楽を次に繋げる推進力を秘めているのである。これがなかったら、最初の1小節は孤立してしまい、運動性を生まない。だが八分休符は動性を呼び起し、音楽は動き出す。

最初は戸惑いがあったかもしれない。しかし逸る心もどこかにうごめいている。

さらに八分音符の前に八分休符を置くことで(簡略譜 括弧)、一瞬の「ため」から音が立ち上がり、音符にある種の跳ねるようなビート感が生まれる。躍動する生命をそっと音に付与しようとしたようだ。

つまり「リスムのたゆたい」と「そこからの運動」を1小節で見事に表現したのである。小節の中にはアウフタクト的な8分音符とそれを際立たせるような休符が置かれるが、基本となるのはあくまでも短・長のリズム構造である。だからシューマンは小節にポルタートのスラーを架けたのである。完成形である*。

*ここでは純粋にリズム構造で説明したが、音の配置(音高や音の重ね方)や和音も総合的に表現にかかわる。たとえば二拍目はサブドミナントだからあくまでも柔らかい。しかし和音は基本形で左手はオクターヴであるだけに、存在感は確かである。

確かに「あの人」との出会いは動揺を惹き起こした。とはいえ、否定的とか消極的な反応ではなかった。自分に起きたことへの不安とか、おじけついたりすることはあるかもしれない。しかし血が沸くような何かが自分を動かしてもいる、いやそれらすべてが心の中で渦巻いているのだろう。

間違いないのは、心はしっかりと「あの人」に向かっていることである。だから彼しか見えないのである。

シューマンが書いたのは単なるリズムではない。主人公の心そのものなのである。別のいい方をすれば、リズムでここまで心理が描けるのである。天才である。

ピアノは知っている

よく「口に出したら夢は叶う」といわれる。でもほとんど信じられないような、しかも自分の一存など何の価値も無い夢だとしたらどうだろうか。第2曲には「お願いだから わたしの祈りを聞かないで/あなたの幸せだけを祈ってる/そんなわたしに 気づかないで……」とある。

むしろ叶わぬ希望ならそっと秘めるておくのがいいのかもしれない。口にすればすべてが消えてしまうようではないか。それ以上の恐怖はない。夢はせいぜい夢として胸に密かにしまっておけばよいだ。

しかし彼女はそうではなかった。1小節のピアノの前奏の後、2小節目で歌が飛び込んでくる。そうせねばいられないという主人公の思いのほとばしりである。彼女は口に出さずにはいられない。

普通、前奏は2小節だ。しかし単位となる1小節を二回繰り返し、安定しきってから、定石どおり歌が始まるのを想像していただきたい。平静そのものであり、彼女の胸の騒ぎはやがて「よい思い出」くらいに鎮まるだろうと思ってしまわないか。

彼女は2小節目を待ちきれず。歌い出してしまう。まるで本人も気づかないうちに、衝動がそうさせたように。

「あの人の姿を見て以来、目が見えなくなってしまったに違いない」。だってほかのものは見えないから。あの人しか見えないから。彼女はそういいたいのだが、ここで再びシューマネスクな書き方が光る。

見えないに「違いない」は「信じる glaub」の訳である。だがここでは「神を信じる」といった強い意味ではありえない。また本当に目が見えなくなったわけでもない。あれ以来、彼しか見えない。「きっと目が見えなくなったんだ!」といった混乱した思いの比喩的表現とみなすべきだである。

この誇張したいい方をする前に、表現を、それゆえ言葉をあれこれ探す一瞬があったりはしないか。「彼以外のものは見えない」では弱い。彼女の気持ちとしては、彼は世界そのものなのだ。だから「世界が見えない」=「目が見えなくなった」がぴったりだ。

そんな言葉の検索が3小節目の四分休符の間の一瞬にあったに違いない。そして次に「信じる glaub」という言葉が出る。歌い出しの音はBである(譜例 赤丸)。これもシンコペーションで飛び出してくる。

ところがその半拍前のピアノの右手に注目である。歌を先どりしてB音が出るのである。これも2拍目の弱拍であり、一種のシンコペーションともみなせる。しかし冒頭とは書法が異なる。3小節目の1拍目は八分音符で、足を踏みしめ、休符をはさんで、ジャンプするように2拍目の音に達する。しかもアクセント付きである。遅滞を惹き起こすというより、強調するような書き方である。

主人が心の中で探していた glaub の音Bをピアノが、フライングして、一拍前に出してしまうのである。ピアノは主人公より彼女の心の綾を知っている。「これだろ?」ピアノが先どりし、教えてくれる。何とシューマン的な表現ではないか。

実は、わたし自身、久々に見たこの4小節でシューマンの楽譜に圧倒されてしまった。それを教えてくれたのが、アンヌ・ゾフィー・フォン・オッターの歌唱だったかもしれない。彼女は感動と不安、喜びと恐れ、確信と疑いといった主人公の心を彩るあらゆる色を声で表現してくれるようだ。(ただピアノはシューマンの歌曲の難しさを感じさせもするようだ)。

人生は一期一会

実は第1曲でほかにも気になるところがある。詩の最後のところ「(あの人の姿が)深い暗闇から現れるのです。明るく ひたすら高く」。のところである。シューマンはこう書いた。「高く」のところで pp の指示がある。

「高く、上方に empor」で、音は最低域に沈む。言葉を音画的に描くバロックの修辞的表現の対極にある。しかも暗い偽終止の短三和音へ向かう不協和音となり、ある種、不気味ともいえる雰囲気を醸し出す。幸福と恐れは表裏一体かもしれない。

いずれにしても、特殊な書き方だけに印象が残らずにはおかない。

ところで、最近では『女の愛と生涯』を敢えて全曲を聴くことはあまりないのだが、YouTube でついつい魅入ってしまった。ダムラウ/ヘルムート・ドイッチュの無観客ライヴである。

まずドイッチュのピアノの1小節目からシューマンの世界に引き込まれる。作者がこの書き方で表現したかったことの正確で、美しく、あくまでも音楽的な具現がここにある。続くダムラウの歌唱も圧倒的で、まるで主人公になりきったように物語を次々と展開していく。といってもオペラティックな外向けの表現ではない。ひたすらインティメートに内面へ語りかけるでのある。

「聴く」と「見る」が一体化したかけがえのない時間である。申し分ない歌唱であるが、ただわたしのような天邪鬼には、もう少し声色、音色の変化があってもいいかなと思ったりもする。ただこれは声域・声質の問題であり、無いものねだりなのもわかっている。あまりに人間くさい歌唱もどうなのか。

それにしても「こんなのありえない」。「ひとりの男に仕える女の人生なんて……」。そんな声が聞こえそうだ。しかし人生の豊かさって何なんだ。シューマンだって、クララというひとりの女性が存在をシューマンたらしめたのだろう。すぐれた表現は、歴史の批判にさらされがちな作品にも普遍性を垣間見せてくれる。

もうひとつ。あくまでも完成度の高い歌唱・演奏は、聴く・観るものを最後まで離さない。こうして『詩人の恋』と同じように、終曲の長い後奏に行き着く。『女性の愛と生涯』の場合は第1曲が回想される。そうだ、出会いからすべてが始まったのだった。その場面が還ってくるのである。

かつてあの人の姿はひたすら高みに見えた。しかしもはや彼は存在しない。だから歌詞もないのだが、かつての「高く」のところで再びあの不気味ともいうべき和音が響く。まるで彼を失った虚無が口を開くようだ。しかし彼は昇天したのであり、魂は至高の彼岸へ到達したのかもれない。

第1曲での感情が、自分に起きたことへの「恐れ」とない交ぜになっていたとしたら、最後では言葉が消えることで、純粋な「畏れ」へと昇華したのかもしれない。

第1曲でのやや不可解な書き方は終曲を見据えていたのか。始まりがあるから終わりがある。

出会いは一度限りの儚くも貴重な時間である。日本語では一期一会といったりもする。『女の愛と生涯』の主人公は「あの人」の姿を仰いだ時から人生が始まり、天国に昇った時に終わったのだろう。人生も一瞬のようであり、一度だけの出会いの場である。『女の愛と生涯』の回帰構造はシューマン的な一期一会の表現なのかもしれない。