ディランとザ・バンドの「怒りの涙」―60年代のボブ・ディラン7(番外編)

ザ・バンドのデビュー・アルバム『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』の冒頭を飾るのが「怒りの涙 Tears Of Rage」である。アルバム発表は1968年。「怒りの涙」は名盤の名曲とされている。第1ヴァースは次のように歌われる。

おまえを抱いて 独立記念日に連れてったものだ

それがどうだ おまえはわしらを捨て 勝手にしろと

おお お天道様のもとで 娘が父親をそんな風に扱うのか

何かとあてにしながら いつも「ノー」としかいわないなんて

そしてリフレインが来る。

怒りの涙 悲しみの涙

なぜいつも 泥棒みたいに こそこそしなきゃいかんのか

さあ帰ってきてくれ わしら寂しくてしょうがないんだ

人生は短い

「泥棒 thief」が出てくるところがやや唐突のようにも思えるが、人生(生命)は「短い brief」と韻を踏むためでもあるだろう。それはともかく、これは何を歌っているのか? 難解な詩が多いバンドの曲とはいえ、何のことかさっぱりわからないではないか。ちなみに第2、第3ヴァースは以下のようになる。

あそこに走った時 おまえには何の心の痛みもなかった

いわれていることは すべて偽り

わしらには とうてい信じられない

そして今 財布みたいに 心は金でいっぱいだと

しかし そんな愛がどこにある

悪をもっと悪くするような愛が

わしらはいかに生きるべきかを教え おまえの名を砂に書いた

だがおまえには ただの足の置き場にすぎなかった

わしの目が黒いうちに 知って欲しい

人生に真実を求めても無駄だということ

「そんなことは子供じみている」

そういえる数少ない人間が わしなのだと

何についていっているのか。この詩の内容は1960年代後半という時代背景のもとではじめて理解されるに違いない。

ウッドストック・フェスティヴァル

「怒りの涙」を聴くと、思い出す。映画『ウッドストック/平和と音楽の3日間』(1970)の一場面である。ウッドストック・フェスティヴァルはいうまでもなく、1969年、ニューヨーク郊外で開催されたロックの祭典である。8月15・16・17日の3日間に40万人の若者が集った。期間中に出産が2件あり、暴力事件は報告されていない。平和的な無料フェスティヴァルの成功はヒッピー文化の勝利であり、カウンター・カルチャーの達成とみなされた。それはまた若者が「世界を動かす」証明かと思わせた。

映画の中で、フェスティヴァルに向かう若い二人へのインタヴューが印象的だった。彼らは脱社会を目指すヒッピーたちのいわゆるコミューンで一緒に住んでいるという。で、二人でウッドストックへ行こうということになった。

「きみは女の子が目当てじゃないんだね。恋人同伴だから」とインタビューアー。

「確かに、ここはやりたい放題さ。でもそれが目的じゃない」。話題は親との関係になる。

女性「家を出て気になってる。最初は険悪だったけど、今は少し落ちついた。自立は認めてくれたけど、彼や仲間のことはわかってもらえない。母はわたしが地獄にでも行くと思って、悩んでるわ」。

男性「父は共産主義者のもとへ行くのかとでも思ってる。でも革命なんか興味がない。一人の人間であれば充分」。そして続ける。「音楽だけで何十万の人が集まると思うかい? みんな何かを探しているんだ。本当の自分を」。

だいたいこんな感じだが、ヒッピー文化をめぐっての親と子供、あるいは大人と若者の関係性、あるいは対立が浮き彫りにされている。同時に「怒りの涙」で歌われていた内容が鮮明となる。逆にいえば、こうした時代という背景なしに、あの歌詞を理解することはほとんど不可能だろう。それは親を捨て、仲間の集うコミューンへ参加した娘への「怒りの涙」だった。

おまえは「自分探しに行く」という。しかし世の中は利害関係の中でしかおまえを見ない。そんな社会に真実があろうとは思えない。「その現実を学びに行くの」とおまえはいうかもしれない。しかし人が真に学ぶべきは、利害を超えた心の関係があるということだ。そして利害なしでおまえのことを本当に考える存在がいるとしたら、それはわしら親だ。人間関係の根本にある「ホーム」を切り捨てて成り立つコミューンって何なんだ……。「怒りの涙」の裏にある思いはこんなところだろうか。

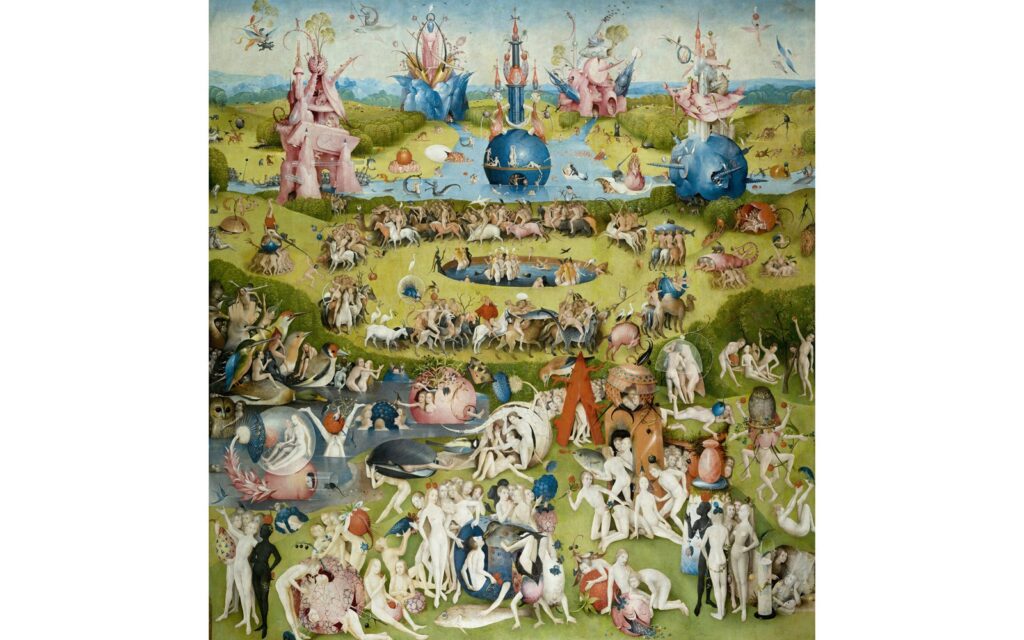

確かにウッドストック・フェスティヴァルは地上の楽園だったかもしれない。当時の若者はその成功に熱狂した。映画を観ると、ステージの上でも下でもマリファナが横行し、会場全体でフォー・レター・ワードが連呼される。嵐が襲来した後、泥んこの中で転げ回る。男も女も素っ裸で池で遊び、やがてカップルが森の中に消えていく。まるでボスの「快楽の園」さながらである。

確かに地上に天国が現出した感がある。男も女も社会のしがらみから解き放たれて自由を謳歌する。しかしそれは長続きするはずもなく、一夜の夢というべきだろう。そしてその実体は「セックス、ドラッグ、ロックンロール」だった。1967年、フラワー・チルドレンの聖地サン・フランシスコを訪れたジョージ・ハリソンも、ヒッピーに麻薬中毒者の集団を見ただけだった。

もう一度「怒りの涙」を歴史の文脈に戻し、沸騰する若者文化のただ中に置くと、驚くべきものがある。なぜなら、歌の立脚点は若者の側でなく、親の側にあるからである。コミューンに参加した娘に「人生はそんなもんじゃない」と歌うのである。ロックは若者の究極の表現手段ではなかったのか。これではまるで時代の流れを押しとどめる保守の勢力に与するようではないか。「怒りの涙」はカウンター・カルチャーを否定しようとしたのか。

『イージー・ライダー』

『ウッドストック』と同じ頃、やはり衝撃を与えた映画に『イージー・ライダー』(1969年)がある。麻薬を売って大金をせしめた「気ままなバイク乗り」(ピータ・フォンダとデニス・ホッパー)がカリフォルニアからニューオーリンズに向かうというだけの映画である。

フル改造されたハーレー-ダヴィッドソンに颯爽とまたがり、若者文化を体現したような二人の気楽な旅が始まる。途中で拾った男の案内で、コミューンを訪れもする。まるで原始社会のようで、男、女、子供たちが無為にすごしている。劇が演じられたりもする。クスリや「自由恋愛」あるいはフリー・セックスも普通である。コミューン内のひとりの女性が、細身の黒いレザー・パンツのワイアット(フォンダ)を「かっこいい beautiful」といって、なびく。

旅は続くが、南部に入って、微妙に雰囲気が変わってくる。ルイジアナでは食道で地元の男たちに目をつけられた。自由でかっこつけたオートバイ乗りは女の子たちの心をときめかしたようだ。これがまた気に入らなかった。その夜、男たちに襲撃される。

ニューオーリンズに着いたが、トラックに乗った男たちにはビリー(ホッパー)の長髪が気に入らなかった。男の長い髪はヒッピー文化の象徴だった。イカレたやつらをちょっとからかってやろう。ショットガンをとり出して、ぶっ放すと、ビリーは血まみれに倒れた。そしてワイアットも……。

これだけの映画である。しかし戦慄が走った。ウッドストック・フェスティヴァルで代表される若者文化の栄光に対し、古い保守的な層の闇を見た。そして新しい流れを認めない頑迷な世代と地域が厳然と存在していることを知った。『ウッドストック』と『イージー・ライダー』は若者文化をめぐる60年代後半のアメリカの光と影を描くかのようだった。

いうまでもなく『イージー・ライダー』は保守層を批判的に描いている。若者を虫けらのように扱う「まっとうな」男たちの野蛮さを描いている。しかし進歩的な?ヒッピーを称賛しているのでもない。ありのままを映し出しているように見えるのである。映画ではステッペンウルフの「ワイルドで行こう」などのロック・ナンバーが流れるが、その中にザ・バンドの「ウェイト」もある。

明らかにザ・バンドは映画に共鳴しており、保守層の暴力を告発している。しかし「怒りの涙」ではヒッピーに批判的でもあった。つまり、彼らは新しい流れに盲目的に従うのでもなく、いわんやそれ受け入れない連中の野蛮さを肯定するのでもなかった。ただ「人の道」を説いていたのである。時代の激流の中でかき消されそうだった人間の「あるべき」を問いかけたのである。「自分とは」「人間とは」はどこかへ行って見つかるものでも、古い価値観にしがみつくのでもなく、問いかける姿勢の中にある。ここにアメリカの良心があり、ロックの奥深さがある。アメリカという国の本当の凄さだろう。

ちなみに『イージー・ライダー』の主題歌「イージー・ライダーのバラード」の作詞にはボブ・ディランがかかわった。実は「怒りの涙」にはザ・バンドのリチャード・マニュエルとボブ・ディランのクレジットがあったのだった。ディラン・ヴァージョンは1975年、『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』の7年後に、『地下室』に収録され、発表された(YouTubeでは見当たらないようだ)。「怒りの涙」はあの交通事故での隠遁生活中のセッションから生まれたのだった。

つまり時代に迎合するのでもなく、過去に固執するのでもない方向性はボブ・ディランの姿勢でもあった。本ブログ「60年代のボブ・ディラン6」では「見張り台からずっと」の解釈にヒッピーの運動への否定的なものを見た。バビロンの崩壊をヒッピーの運動と二重写しに見ているのではないかというのである。しかしもしそうだとしても、ディランが保守に寝返ったということではありえない。彼の眼差しは時代を超えた「あるべき」に向けられていたのである。