躍動する魂―バッハ『ミサ曲ロ短調』の演奏をめぐって2

長大なキリエ、正確にいえば、5声合唱「第1キリエ」とソプラノ二重唱「クリステ」、それに4声合唱「第2キリエ」が終わると、グローリアが華々しく幕を開ける。神の栄光を讃えるトランペットが鳴り響き、輝かしい光が降り注ぐようだ。バッハはここで「天のいと高きところ神に栄光あれ Gloria in excelsis deo.」と「しかして地には善意の人に平和あれ Et in terra pax hominibus bonae voluntatis」を対比づけながら、連続した楽曲としてまとめた。天と地が結びつけられ、ひとつとなる。

八分の三拍子の賛歌がエネルギッシュに繰り広げられた後、音楽は四分の四拍子となり、トランペットとティンパニといった「鳴り物」は退く。音楽の色彩は抑えられ、「地に平和」が唱えられる。

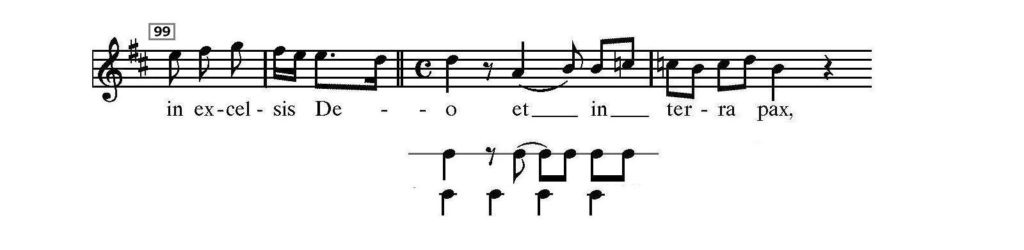

「グローリア」はバッハとしてはやや縦割り的な傾向が強い音楽だった。次の「地には平和」ではもう少し柔軟なリズムをとり込んだようだ。ちょっと、とりずらいリズムとでもいえばいいか。ソプラノのパートを見てみよう。

“et" のところがシンコペーションになっているのである。楽典的に書くと、下のようにタイをかけて記すのが正確ということになるのだろう。三拍目のビートが二拍目の裏拍の八分音符に先どりされ、正常なリズムの秩序にちょっとしたずれが生じている。三拍目に打つべき拍は前の音符に移動している。初歩的な議論で申し訳ないが、もしこれをソルフェージュで「楽譜どおり」歌え、つまりシンコペーションの感じを表現しろといわれたら、どうするか。音の高さや長さを正確にとるだけがソルフェージュではないだろう。三拍目のビートが移動するように、少しつんのめったような感じで、タイがかかった先行音にややアクセントをつけて、とかいわれないだろうか。

このリズムにこだわるのには理由がある。音楽が進むと、シンコペーションのモティーフからフーガ主題が導き出され、華麗に展開されていくのである。

『ロ短調ミサ』には聴きどころが多すぎて困るのだが、ここなどその最たるものだろう。フーガ主題は、後半、華やかなメリスマへ流れ込み、5声のフーガへと美しく、かつ壮大に変身する。そして最後にトランペットとティンパニが参入する。いやあ、素晴らしい。それはともかく、主題を導き出しているのがあのシンコペーションなのである。

勝手な想像だが、バッハは最初シンコペーションなしで、つまり八分音符分前にタイで飛び出さないように書いたかもしれない。しかし最終的に上のようにした。理由は、おそらくは、小節線をタイで結んだり、正常な拍を乱したりすることで、より対位法的に豊かになるからではなかったか。全声部が同じリズムで動いていては、対位法的な効果は弱まる。そして八分音符分の先どり、フライングは「地に平和を」という思いのほとばしりだったのかもしれない。つまり表現的な意味もあったのではないか。さらにシンコペーションは正規の単調なリズムを乱すことで、ある種の躍動感を呼び起こす。

しかし近年の「学究的な」演奏はほとんど、シンコペーションを目立たせず、声部の入りがわからないように聞こえる。

楽譜で示すとこうなるか。譜例の下の指示である。

ピアノでそっと入ってくるというのが最近の演奏で多いように思われる。声部の入りはよくわからない。むしろ音楽の基本からいえば、飛び出した音に(アクセントとはいわなくても)テヌートくらいの重みをもたせ、小節の頭の音に(デミニュエンドとまではいわなくても)落ち着くというニュアンスなのではないか。譜例上のようにである。こういう基本はもはや重視されないのだろうか。そのせいか、シンコペーションを実践しているように思われるのは、古い世代の指揮者の演奏に多いような気がするのだが。

「地には善意の人に平和あれ」。そこに魂の躍動がこだましている。