対立から和解へ―シューマン『詩人の恋』4

第7曲「恨みはしない」で『詩人の恋』は新しい段階に入る。これまで膨張していた恋は、突然、破局を迎える。詩人は現実とどう向かい合うのか。回答はこうである。

恨みはしない たとえ心が張り裂けようとも

永遠にぼくを去った恋人よ! 恨みはしない

たとえきみがダイアの光で輝いても

きみの心の夜には一条の光も射してはいないずっとわかっていた 夢で見たんだ

きみの心の夜の闇を きみの心を喰らう蛇を

ぼくは見たんだ 恋人よ

きみの悲惨さを 恨みはしない

恨まない理由は、恨むに値しないからである。悪いのはきみだ。われわれの恋が成就しなかった原因はすべてきみにある。つまりこれはきみの否定である。現実と対峙するというよりは、丸ごと投げ出す。なぜ否定するのか。相手を否定することによってのみ、自分が肯定されるからである。ぼくは悪くない。裏切りの理由はきみの心の闇にある。曲はハ長調で、曲集の最高音Aが出る。

しかし「恨みはしない」と強がってはいるけれど、心はボロボロで、涙目のようでもある。そのことはすぐに明らかとなる。第8曲「花が知ったなら」では、花や鳥や星たちが慰めてくれるだろうが、本当の痛みがわかるのは彼女だけだという。これは「恨み」にほかならないのではないか。第9曲「あれはフルートとヴァイオリン」では、彼女の婚礼の音楽に天使のすす泣きが響き合うという。涙に混ざるのは怒りか。第10曲「かつて恋人が歌ってくれた」歌は、今では、大きな悲しみと、激しい心の痛みを惹き起こすだけだ。そして第11曲「ある若者がある娘に恋をした」という昔話の中で、やりきれない思いは自暴自棄と自嘲の調子を帯びる。引き裂かれた心の傷口から流れ出す歌たち。

要するに第8曲から11曲は、破局の衝撃がもたらした余波のうねりなのである。そこでは涙の海をのたうち回り、相反する感情さえもがない交ぜとなり、錯綜する。破局を告げる第二部を「混乱」とも呼ぶゆえんである。

そして第12曲「明るい夏の朝で」で新しい眺望が生まれる。第三部である。第1曲「美しい五月」のイントロは曲集冒頭で驚くべき効果を上げていたが、似た開始はこの曲でも新しい「始まり」を醸し出す。寝苦しい暑い夏の夜が明け、涼風が吹き込むような響きで第三部が始まる。

しかし第12曲の音楽語法はより複雑である。音楽、特にハーモニーを説明すると、いきなり専門的になり、難解となりがちである。ここでは音楽の仕組みを理解するために、最低限の、理論的な説明をしたいが、重要なのはあくまでもその効果であり、説明は後で忘れていい。

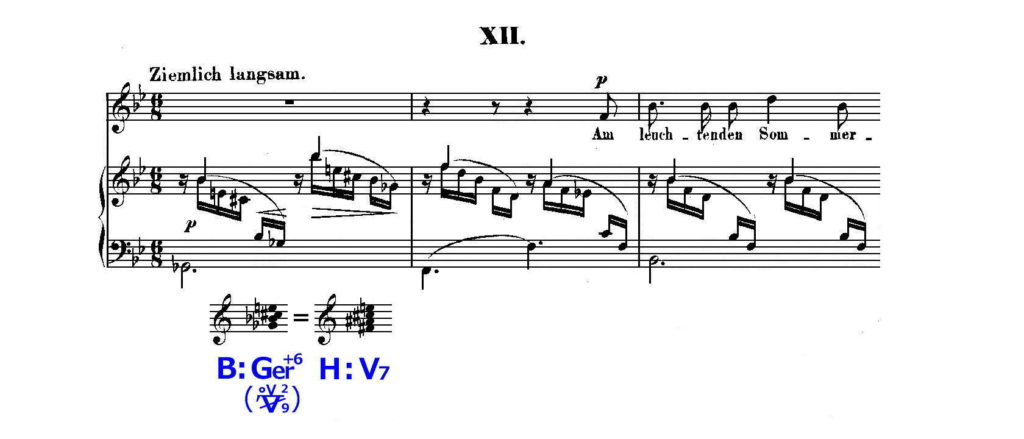

冒頭のふわっとした夢のような響きGes・B・Cis・Eはどうとらえられるか(譜例下左)。実はこれは変ロ長調から見ると「ドイツの6の和音」というロマン派好みのハーモニーなのである。和音の種類としては「ドッペルドミナント」で、ドミナント、あるいはカデンツ(終止形)へ向かう要所で用いられる。ここでも、この後、変ロ長調のカデンツへ安定的に進行しており、典型的な用法といえる*。ドイツの6の和音はドミナントを強力に誘導するサブドミナントとみなされ、同じくサブドミナントから開始した第1曲と基本的には変わらない。

*ちなみに譜例では英語による表記を用いたが、下に( )でいわゆる「芸大和声」による表記も示しておいた。国際的に通用しないということで、専門家の間での評価は芳しくないようだが、和音構造を明示するという点では世界に冠たる表記法ではないか。ドイツの6の和音とは「ドッペルドミナントの9の準固有和音、根音省略、第2転回形、第5音下方変位」であることが和音記号から理解できる。この説明によると、シューマンが書いているCisはDes(変ロ短調の第3音)であるべきだということになる。

しかしドイツの6の和音は別の読み方もできる。譜例でGes=Fis、B=Aisと異名同音で読み替えると、同じ和音がFis・Ais・Cis・Eとなる(譜例下右)。これはロ長調の属七の和音である。つまりひとつの和音が同時に二つに解釈される。すなわち「変ロ長調のドイツの6の和音」は「ロ長調の属七の和音」でもあるという、エンハーモニックな両義性が生じるのである(これを特に好んで用いた作曲家としてショパンが思い浮かぶ)。さてこれまでの徹底理解のための解説はスルーしてもいいとして、次のことだけは確認しておきたい。

第12曲冒頭の和音は、変ロ長調とロ長調という二つの調に属するということ。歌われる歌詞は次のようになる。

光り輝く夏の朝 ぼくは庭を歩き回る

花たちがささやき 話しかけてくる だけどぼくは黙って歩く

花たちはささやき 話しかけてきて 憐れんでぼくを見る

「わたしたちの妹に腹を立てないで 悲しみで青ざめた人!」

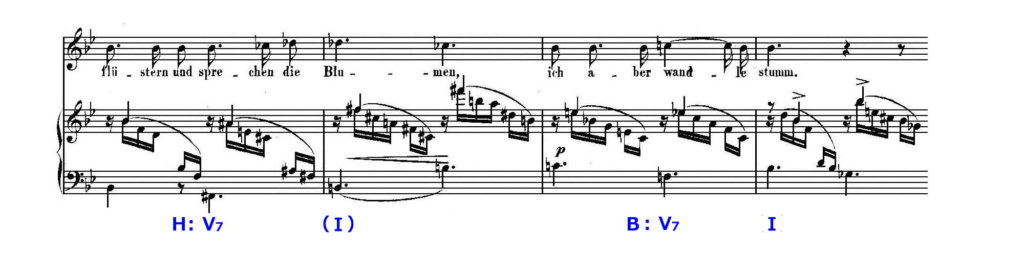

これは「ぼく」と「花たち」対話である。音楽的には「ぼく」は基本的に変ロ長調である。そしてここで七面倒くさい理論に一瞥をくれたことが意味をもつ。というのは2行目の「花たち」のところで不思議な転調をするのだが、向かったのはあのロ長調だった。

もう一度確認しておくと、冒頭の和音は変ロ長調とロ短調を可能性を秘めていたのだが、変ロ長調は「ぼく」の領域の調性だった。そしてロ長調は「花たち」の領域として示唆されるのである。「示唆」というは、ロ長調のドミナントV7は現れるものの、そしてバスはⅠへ根音進行するものの、上声の和音でⅠはすり抜けられるからである(譜例括弧のところ、和声的には、ホ長調のドミナントH上のⅡ)。「花たち」の存在は可能性のように現れるだけで、消えていくかのよう。こうして「だけどぼくは黙って歩く」で再び変ロ長調に戻る。

要するに、「ぼく」と「花たち」の調的二重構造があるということである。

次の転調は『詩人の恋』で二カ所だけの、そして二番目の直接話法の部分で起きる。「わたしたちの妹に腹を立てないで」という花たちの囁きである。

その時、よくわからない進行から、ト長調が閃くのである。ささやきは「悲しみで青ざめた人!」で変ロ長調へ向かう。

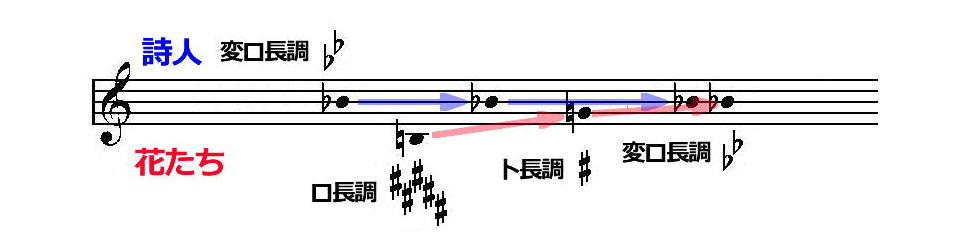

以上の超構造を図示してみよう。

変ロ長調とロ長調は近いように見えるが、かけ離れた調であることを示すために、調号を付記しておいた。図で明らかなのは、ぼくの調である変ロ長調に対して、花たちの調はロ長調→ト長調→変ロ長調と移り、変ロ長調へ接近・融合している。接近は調号の変化を見れば明らかである。要するに、花たちの歩み寄りが調的にとらえられているということである。そしてイントロですでに両者の対立が、まさに出発点として、暗示されていたのである。驚くほど精妙で、完璧な構図ではないか。

「彼女に腹を立てないで」という花たちの囁きに耳を貸すということは、彼女の裏切り?を、彼女の存在を受け入れるということである。こうして第二部で生じた紛糾、対立は乗り越えられる。第三部に入ったのである。