廃墟に架かる虹―マーラー 交響曲第9番第1楽章

マーラーの『第9』は交響曲のひとつの到達点を示しているといえよう。特に長大な第1楽章は、交響曲のみならず、器楽の歴史の究極に行き着いたかのようだ。何よりも「構造」の分析から、そのことが理解できる。

第1楽章は、一般的に、ソナタ形式と分析される。第1主題は、6小節の短い漠然とした導入の音、第2ヴァイオリンに出る。絡みついたホルン(実音)とともに引用しよう。いかにもマーラー的な意匠である。

第2主題は27小節目に出る下の旋律。♭ひとつのニ短調のようだが、ニ短調の和音にはなじまない Gis を強調するなど、不協和で、機嫌の悪い、しかも秘めた意志のうごめきを感じさせる。

とはいえ「第1主題」「第2主題」という典型的なソナタ形式の用語にこだわる必要はないし、こだわるべきでもなからろう。なぜなら、こうした無意識の「持ち込み」は構造への見方を一義的にしてしまい、もっとも重要な、多義的解釈への道を閉ざす危険性を孕んでいるからである。またマーラーの第9交響曲では、古典的な明確な「主題」という概念は、多彩で自由な変容を辿る「素材」へと変質しているからである。

さらに、冒頭から明らかなように、「第9」では断片的なモティーフがちりばめられている。たとえば次のモティーフは第40小節目にはじめて出る動機であるが、不穏な空気を呼び起こす。

特に最後の三連符と休符入り付点音符のところは、後に、重要な役割を帯びる(最晩年のワルターのリハーサル風景録音で、何度も、入念に指示されていた)。不吉で、よからぬ事態への転落を予感させるような音型であり、だから「死のモティーフ」とか名づけたくなる誘惑へと誘うだろう。だがワーグナー的な示導動機による解釈も一義的な「決めつけ」に陥る危うさがある。

だから「第1主題」「第2主題」といった呼び方は、必ずしも古典的な用法ではないし、あくまでも便宜的な命名であることは断っておく必要がある。次の分析では単に「1」「2」と記すこともある。

第1楽章の多義性

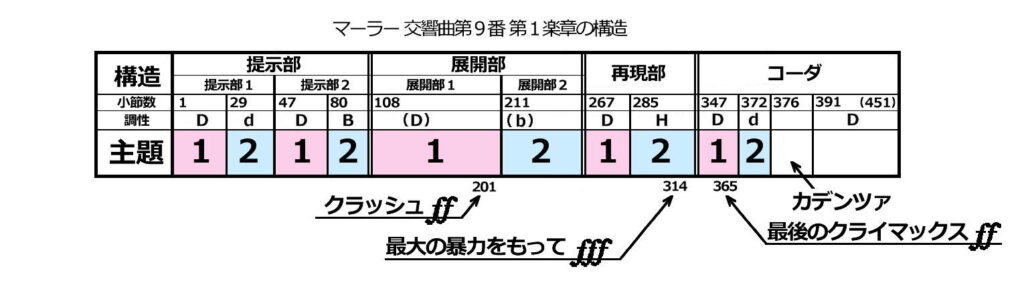

第1楽章アンダンテ・コモドの構造は次のように分析される。

図の「構造」で示したように、形式区分はソナタ形式の規範に依拠したが、さまざまな解釈の可能性は排除されない。むしろ形式の多義性こそ理解されるべきだろう。

ロンド形式

もっとも基本的なのは「1」と「2」が交替で出てくるということ。あるいは、1は常に2というある種の逸脱から帰還して、循環していることである。この逸脱-帰還という発想は、1が常にホームの調であるニ長調にとどまることから明らかである。循環は音楽形式の第一歩といえる。単純な反復に異質なものをとり込んだ時、「構成」が生まれるからである。楽式的にいえば、循環形式とはロンドである。

ソナタ形式

ロンド形式なら「2」だけでなくエピソード「3」や「4」があってもよさそうなもの。だから「典型的な」ロンド形式ということはできないが、同じことがソナタ形式説についてもいえる。まず提示部が2つある。ただ古典的なソナタ形式では提示部の後で、リピート記号があり、冒頭から丸ごと繰り返される。マーラーも交響曲第6番『悲劇的』第1楽章で踏襲した。こうした古典的な発想が2つの提示部の発想の根底にあるのかもしれない。ただし、マーラーでは「提示部2」は「提示部1」よりもっと複雑になり、ただの繰り返しではない。

展開部はまず「1」から始まり、音楽は大きく膨らみ、やがて壮大なクラッシュのうちに崩れ去る。その衝撃波の中で「2」が立ち上がる。再現はまだ不安を抱えたまま始まる。コーダの最後はモティーフの残照のうちに消えていく。

協奏風ソナタ形式

2つの展開部は「反復された提示部」と解釈されうるかもしれないが、古典的な協奏曲の形式がヒントになったのかもしれない。モーツァルトなどの協奏曲の第1楽章では、まずオーケストラだけの提示部があり、そこにソロが入って、もう一度提示部が繰り返される。つまり「オーケストラ提示部」と「ソロ提示部」があるわけだが、マーラーの頭にあったのはこの協奏曲の形式だったかもしれない。第1楽章の形式原理として協奏風ソナタ形式があったのではないかという説には強く惹かれるものがある。なぜなら、コーダの途中で、突然、音楽がはたと止むところがある(376小節「突然、かなり遅く Plötzlich bedeutend langsamer )。そこでピッコロ、フルート、オーボエ、ソロ・ヴァイオリンがさえずり合い、フルートとホルン、それにチェロとコントラバスが3声で不思議なポリフォニーを奏でる。これは、何のことはない、オーケストラによる「カデンツァ」ではないか(上図参照)。協奏曲でソロが名人芸を見せつけるカデンツァである。マーラーは交響曲に並ぶ古典派の形式である協奏曲までを視野に入れていたのではないか。

標題音楽

すでに示唆したように、「第9」第1楽章にはプログラム的解釈を促す余地が大いにあるように思われる。同時代のリヒャルト・シュトラウスが、示動動機を駆使して、プログラムを音楽で描く「交響詩」の多作家だったことはいうまでもない。マーラー自身も第6番『悲劇的』のフィナーレで「3度の運命の鉄槌により打ち砕かれる人間」を描いた。そうでなくとも、マーラーには描写すれすれの表現が多い。第3交響曲の自然描写などその最たるものだろう。

明らかに『第9』にもプログラム的なものが感じられる。『悲劇的』の延長線上の「希望」と「否定」の相剋のドラマだが、マーラーはここでは何の表題も付けなかった。矛盾するようだが、音楽が何ものにも依って立たない絶対音楽的な交響曲と、音楽以外のものを形式原理とする標題音楽を一致させようとしたのか。

オーケストラ音楽の歴史はバロック期に遡るといわれる。ひとつの系譜は、オペラが必要とした幕開けの音楽に発祥する。劇で使われる雑多な楽器の寄せ集めの音源で、純粋器楽の序曲が創られたのである。序曲はやがてオペラから独立し、交響曲に行き着いた。寄せ集め音源が後にオーケストラと呼ばれることになるのはいうまでもない。もうひとつの系譜はこれとは全く別で、バロック以前の声楽曲を器楽化する動きから生じた。器楽化することで必然的に歌詞をなくした音楽は、楽器の強みを生かし、技巧的なパッセージを入れたり、コントラストを付けたりした。こうして協奏曲というジャンルが生まれた。マーラーが器楽の歴史に明るかったかどうかはわからない。しかし古典的なこれら2つの系譜は「第9」の第1楽章に合流するかに見える。

それだけではない。バロック以前に器楽はなかったわけではない。当然、舞曲や礼拝のためのさまざまな用途として、楽器だけの音楽は必ず存在していたはずだ。歌詞をもたない器楽は音楽としての自立した形式を必要としたに違いないが、「反復」はあらゆる音楽形式の基盤であり、そして「循環」、すなわちロンド的発想が構成への道を開いただろう。それは第1楽章の構造の根源に垣間見えるものでもある。そうした器楽の源流への眼差しを引き戻すと、マーラーの同時代は標題音楽が百花繚乱たる賑わいだった。彼は器楽の原理に一瞥をくれたかもしれないが、同じように、周囲の音楽に対するみずからの回答を、交響曲という枠内で昇華させようしたのではなかったか。こうしてあらゆる器楽の総合ともいえる音楽が生まれた。

問題は「何とか形式」の枠に押し込むことではない。むしろさまざまな形式原理を包含した総合的なたたずまいを見逃さないことである。そこに第1楽章の特筆すべき形姿が浮かび上がるだろう。

構成から表現へ―生きることは憧れること

しかし、マーラーは器楽の歴史を復習し、総合への解答を試みただけではなかった。交響曲の作曲とは、当然、作曲者の世界観の表明・表現でなければならない。だがそれはまた構成から生じるのである。構成と表現は別ではありえない。むしろ表現に仕えるものとして構成がある。

『第9』第1楽章で繰り広げられるのは、「希望」と「否定」の相剋であると書いた。よくいわれるように、冒頭の響きは自然の永遠に想いをはせる『大地の歌』コーダの谺のように響く。主和音D・Fis・A に五音音階風な第6音 H が混入し、懐かしくもあたたかい音調を醸し出す。しかし第2主題の出現で一気に暗雲が立ちこめる。これが提示部1だが、提示部2では同じ表現がさらに増強される。マーラー的「光から闇へ」である。

とはいえ、第2提示部の最後は変ロ長調のファンファーレの空騒ぎで閉じられる。そして展開部への入りとともに、いっそう深刻な響きへと足を踏み入れる。しかし再び希望の炎が燃え上がり、壮大な勝利へ向かうかと思われた。その時、足がすくわれるように、あのクラッシュが起きるのである。それは崩壊であり、失墜だった。第6番『悲劇的』と同じ構図だが、ハンマーはない。あるのは大規模な下行進行であり、足場を失った墜落である。

ところがマーラーはこのクラッシュ以上の山場、あるいは「否定」をさらに用意していたのだった。希望の熾烈なよみがえりを徹底的に叩きつぶす、恐るべきであり「否!」であり、第1楽章最大のクライマックスとなる。

「墜落」のただ中に、轟音が鳴り響く。トロンボーンを中心とした管楽器やバス、さらに大太鼓とドラの大音響が炸裂する。打楽器の圧倒的な威力が印象的かもしれないが、スコアを見ると、大太鼓の指示はフォルテ1つである。フォルテ3つはバス、およびトロンボーンとバス・チューバにある。そして後者には「最大の暴力をもって mit höchster Gewalt」と記されている。明らかに、「轟音」のバランスが考慮されているのだが、響きの中核に「ラッパ」のイメージがあるのは疑えないだろう。最後の審判のおどろおどろしいラッパの響きが容易に想像される。

つまりすべての希望を断ち切る、最終的な、とどめの一撃なのである。

「人は運命になぎ倒されて、巨木のように崩れ落ちる」。これは第6番『悲劇的』フィナーレの構想だった。しかし『第9』はさらに先を行った。厳粛な葬送の足どりが遠ざかると、何と、灰の中から、もう一度、第1主題が復活する(再現部)。そして、再び、憧れがたち昇る。その時、廃墟に虹が架かるようだ。

勝利の祝典的な雄叫びではない。オーケストラの全パートが織りなす、言葉にならない、しかし不屈の憧れの燃え上がりが辿り着いた、一瞬の至福である。何があろうと、希望の火を消すことはできない。たとえ幻であろうと、行方には虹が架かる。おそらくは、450小節以上の『第9』第1楽章の核心といえる数小節なのではないか。この部分を中心にすべてが構成されている感さえある。

『悲劇的』ではハンマーの一撃で打ち倒されるのは第4楽章フィナーレだった。否定で音楽が終わるのである。しかし『第9』では最終的な否定さえ乗り越えるものが示唆されるがゆえに、交響曲の起点として、第1楽章となる。音楽は、あるいは生は、まだ続く。

『第9』の分析というと、ベルクの影響からか、「死」に言及されることが多いようだ。しかし死を乗り越える何かが示唆されてもいることは聞き逃されるべきではない。それが数小節にすぎないということは、重要性を削ぐよりは、いっそう本質的で、痛切とする。そもそもいっさいを粉砕するようなあのリズム動機は曲の頭にチェロとホルンに出ていたのである。

不吉な影を落とし、時に暴力的な姿を現すこの動機は「運命のモティーフ」などと名づけたくなるところだろう。安易なモティーフ解釈に走る気はないが、それが曲を開始する動機だったということは、「すべては最初に決まっている」ということか。運命に翻弄される人間の定めが暗示されているということか。しかし『第9』ではそれを超える想いが歌われてもいる。生がある限り、希望を捨ててはならない。生きることは憧れることだ、というかのように。