嘆きは深く、しかし密やかに―フォーレ「エレジー」

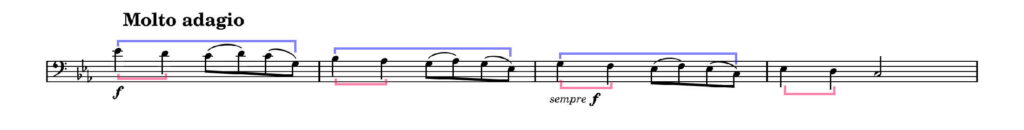

楽譜では音楽が見える。だからフォーレのピアノとチェロのための小品「エレジー」の冒頭を見た時は、唖然とした。チェロの歌い出しはこうである。

冒頭の1小節を、音程を下にスライドさせて、3回繰り返している(譜例 青で示す)。4小節目の最初の2音も冒頭から出ている(譜例 赤)。あまりにも反復が多くないか。回数もさることながら、何の変哲もないそのままの反復である。これって、どうなんだ?と思わずにはいられない。作曲のお手本にはなるまい。

ベートーヴェンのような意識的にモティーフを積み上げる戦略的な音楽ではない。和音が連打されるだけの伴奏の上で、旋律は丸裸である。わかりやすい短いフレーズを何度も繰り返すと、音楽的興味を薄めてしまう危険性があるのはいうまでもない。だがそれだけではない。一定の単位を並列的に反復すると、音楽は縦に寸断されてしまい、持続性が削がれてしまうのである。フォーレの書き方は無謀にも見える。

ところが、である。演奏された音楽として聴くと、楽譜を見て感じたあやうさや懸念は消え去ってしまう。フォーレのマジックである。自分としては、楽譜からの情報より、聴いた感覚を信じたいと思う。だからだろうか、譜面づらからは予想もつかない豊かな音楽が溢れ出ることはある(逆もまた往々にしてあるが)。モーツァルトにはそういう瞬間が少なくない。「エレジー」の冒頭もフォーレの天才の証明なのだろう。逆にいえば、フォーレは、作曲法の手引きからではなく、音楽そのものから楽譜を興しているということだろう。

さらに驚くべきは、その後である。フォーレは以上の4小節をそのままリピートした。チェロでは音域の使い方がポイントになるだろうが、そのままの音で、ただダイナミックの指示をfから pp に換えただけでの反復である(ピノ伴奏は若干変化する)。冒頭の音型は3×2=6回繰り返される。

こういう音楽を必然的な流れで聴かせるには、演奏家の力量がものをいうことになる。

チェリストは名優でなければ

チェロの旋律は最高音Esから出て、下降するだけである。特殊な旋律形といえるが、感動的な名旋律に多い型でもある。Esはチェロ独自の強靱な高音が期待できるが、そこから伸びやかな中域に広がる。2小節後にわざわざ「常にフォルテで sempre f」とあるのは、音量もさることながら、「弛んだ音色にならないように」「強靱さを失わないで」という配慮もあるのかもしれない。もちろん次の pp とのコントラストも視野に入っている。

リピートされる時の表情はまるで違う。音量の落差だけが問題なら、pでよかったはず。ピアノが2つなのは「囁くように」といった表情の変化が求められているからだろう。だから2回目はEs-Dの2音にはスラーが架けられている。より柔軟な音色と表情が想定されているとみなすべきである。ピアノ・パートに「きわめて甘美に dolcissimo」とあるように、である。

ということは、遡って1回目のfも2回目との対比でとらえられる。フォルテはただ「大きく」だけでなく、「甘美に」とコントラストをなす「力強く」「決然と」といったニュアンスが想定される。だからこそ1音1音をノンレガートでしっかり奏されるべきなのだろう。さらに遡って、冒頭のピアノのmfも理解できるはずである。

楽譜からさまざまなことが見えてくるが、もっとわかりやすい例を引いてみよう。演劇での台詞に喩えるのである。お馴染みシェークスピアの『マクベス』では、主人公は魔女たちから「バーナムの森が動かない限り、おまえは安泰だ」と告げられる。森が動くはずはないと高をくくっていたマクベスは、安心しきっていた。しかし敵の軍勢が森の木をカモフラージュにして迫ってきた。そこで、それを見たマクベスが、愕然として、こういったとしよう。「森が、森が、森が、動いた」。実際の劇にはない台詞だが。

同じフレーズ「森」を3回繰り返す。「エレジー」の旋律と同じである。しかも3回とも声色は違う。1回目は思わず口をついて出た驚愕と戦慄の声であり、それが尾を引いて2回目、3回目は波紋のように実感が広がる。1回目がもっとも張りつめており、そこからだんだん声色は弛むはずである。

そしてもう1度「森が、森が、森が、動いた」。2回目はもはや外に発せられた言葉でさえないかもしれない。空しく内面に谺する声。虚脱感と諦めがにじむ。抑えきれない怒りがあるとしたら、自分自身に向けたものだろう。だから「エレジー」ではピアニッシモなのである。

おそらくは、これだけの台詞にマクベスの命運を表現できるのが、名優なのだろう。「エレジー」のチェリストもそうならなければ。

嘆きの行方

最初の部分はaabaで、旋律aがbの後で再び戻ってくる(3回目は ppp で)。そして短調の部分が終わると、優しい変イ長調の中間部に入る。チェロが低域で蠢き、ピアノの高音がきらめき、揺れる。

至福の時は長くは続かない。やがて音楽は次第に緊張を高め、壮大な盛り上がりを見せる。そして、ついにクライマックスを迎える。

チェロの音域は冒頭の1オクターヴ上である。ここぞとばかりの最高音域からの強烈なほとばしりである。これまで抑えていたものががあったとしたら、ここで一気に放出される。まさに感情の爆発であるが、チェロであるだけに、ただ発散するだけでない、どこかで求心的なものを秘めている。歯を食いしばりながらもこらえきれない内なるうねりのようだ。

ここでのチェロの音域の使い方、そして曲を締める最低音Cから、フォーレはハ短調という調性を決定したのではないかと思わせる。

クライマックスの後、音楽は急激にしぼみ、あの慰めに満ちた変イ長調の中間部が明滅し、再現するかに見える。しかし断片がほのめかされるだけだ。ここから終息に向けての書き方もフォーレ的といえよう。

バスがハ短調の主音Cに到達し、最後まで持続する。これはいわゆるオルゲルプンクトであり、オルガン音楽の終結部で音楽を鎮静化させ、終止に導く伝統的な手法である。ロマン派でもたとえばショパンの「幻想即興曲」嬰ハ短調のコーダの書き方など典型的である。主和音が確定され、主音Cisがバスに残り、最後まで保続されて、そのまま消えていく。

しかしフォーレの書き方はちょっと違う。バスがCに辿り着いた時(譜例 赤○)、まだハ短調ではない(正確にいうと、和音はヘ短調の属七のようで、Cはドミナントの根音)。そして中間部の調である変イ長調がほのめかされたりもする(低音にCがあるため、第1転回形のようだが)。そこからおもむろにハ短調へ向かい(第48小節)、徐々に調が確定されるのである。その間、バスではCが続く。最初は何調かよくわからなかったが、最終的にハ短調の幕切れを予言していたのである。

「幻想即興曲」はショパンの生前は出版されず、彼自身好んでいなかったとか。理由はほかならぬあの印象的なコーダの書き方にあり、常套的な書法と、ハッピー・エンド的な結末が気に入らなかったのかもしれない。少なくともショパンはチープだと感じたのではないか。というのも、短調作品の終止ではショパンはいつもとは別の、冷徹な顔を見せるようだからである。「革命エチュード」の暴力的断ち切り、バラード第1番ト短調のドラマティックな和音の炸裂、スケルツォ第1番ロ短調の容赦のないダメ押し、ノクターン第13番ハ短調のとどめを刺すような最後、ソナタ第2番ロ短調フィナーレのぞっとする悪魔の逃げ切り等々……。ショパンに隠れていた狂気は、コーダで姿を現すのか。

純粋に音楽的なものを志向し、外面性よりも繊細な書法を追求する姿勢において、ショパンとフォーレは深いところで通じ合っているかに見える。とはいえ、冷静で客観的なはずのショパンも、コーダの作法では少しばかり主観に傾いていないか。だがフォーレには「効果」や「芝居がかったもの」は皆無である。「エレジー」コーダのバスは、それとなくCに辿り着き、しかし宿命的にハ短調の終止へと導く。さりげなく、虚飾からは無限に遠い。

ペシミズムの深度はどちらが深いか?と問われたら、フォーレと答えるだろう。チェロは最後に楽器の最低音Cに行き着き、引き延ばして、消えていく。開放弦だからヴィブラートもなく、「モレンド(死ぬように)」のように、である。