女性ロッカーの降臨と変貌―アヴリル・ラヴィーン

2002年、17歳のカナダ出身の少女がもたらした衝撃はすさまじかった。パンクの女王たるパティ・スミスの再来のようでありながら、どこか文学的才媛の空気感、距離感はなく、アヴリル・ラヴィーンはストレートに、生に、現実をロックした。1970年代から多くの女性シンガー・ソングライターが現れたが、はじめて「女性のロック」を可能にしたかのようだった。若手の女性シンガーはあっという間に「アヴリル色」に染まった。その中に、かのリサ LiSA もいたようだ。

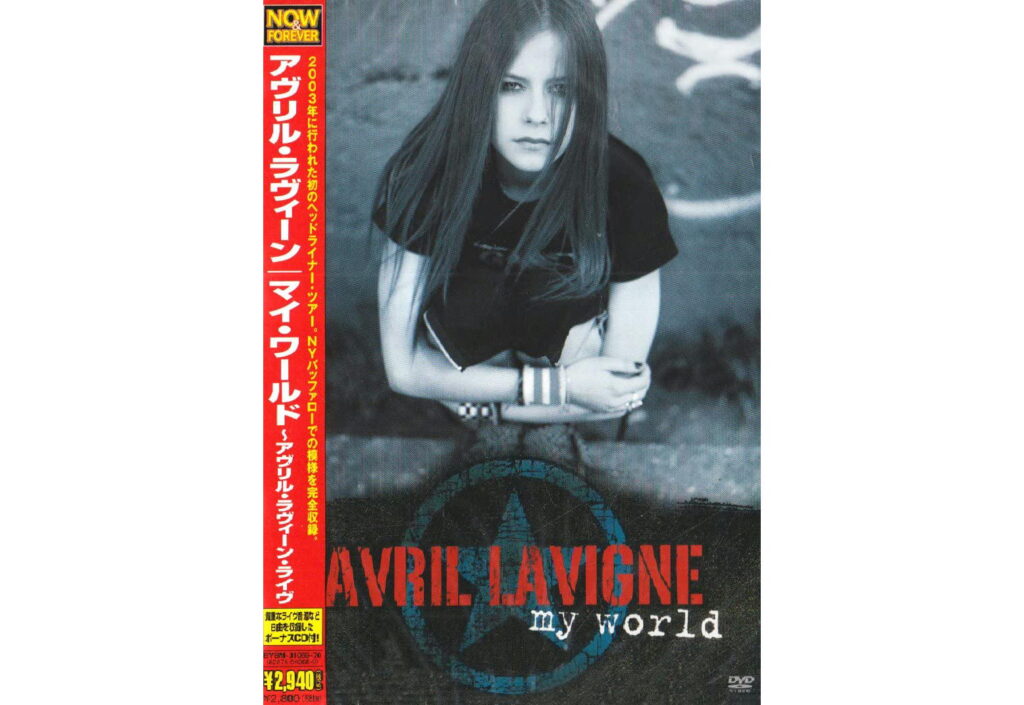

印象的だったのは、最初のDVD『マイ・ワールド・ツアー』のボーナス・トラックの一場面である。武道館の中からたまたま出てきたアヴリルを、女子高生たちがフェンスの外で待ちかまえていた。彼女たちはアヴリルを見ると大騒ぎになり、いっせいに「コンプリケイティッド」を歌い出したのである。フル・コーラスを英語で、である。アヴリルの感激した笑顔が忘れられないが、同時に、彼女の歌がいかに深く若い女子に染み込んでいるかをうかがわせたせた。

ややこしくしないで

最初のヒット曲「コンプリケイティッド」は恋人の男の子に「事態を複雑にしないで」と歌う。

だって、あんたはあたしといるといつも優しいけど、友だちの前だと、別人みたいにかっこつけるじゃない。なんで自然でいられないの。どうしてややこしくするの?

男には男の世界がある、といっておこうか。特に10代の男子なら、仲間との関係も大事だろう。仲間内で「おれの女だ」なんて彼女を紹介して、格好つけようとするかもしれない。友だちと彼女の視線の間で、クールに振る舞おうとするかもしれない。そういう彼の態度を彼女はすべて見抜いている。「どっちが大事なの?」。

別に彼女は男を支配したいというのではないだろう。彼女の「?」が生じるのは「あなたの心のどこにわたしが占めているの?」ということにほかなるまい。そもそも人間はいろんな関係のネットワークを生きている。親との関係、兄妹との関係、先生との関係、気が置けない友だちとの関係等々……。人はそれらすべてを同じように、地で生きることはできない。それはわかっている。ただわたしという存在はそのネットワークのどこにいるの? 真ん中にいるんじゃないの? 「あなたの心の中心にいたい」という願いが透けて見える。

この願いを「コンプリケイティッド」といういい方で表現したのである。「もっとシンプルでいて」。男には気づかない眼差しで現実の断面をとらえた。しかし、願いの切実さは、真実であるがゆえに、もはや「男の世界」「女の世界」を超える。かつて「ぼくは消えてしまいたくない。きみの心の中にいたい I don’t want to fade away. In your heart I want to stay.」と歌った男がいた。エリック・クラプトンである(「ベル・ボトム・ブルース」1970年)。誰かの心の中にわたしがいるというのは、わたしの「存在」の問題なのである。

女性の日常からアヴリル・ラヴィーンは普遍を拾い上げてる。それはアヴリル的なブルースのよみがえりかもしれない。

アルバム『レット・ゴー』

アルバム『レット・ゴー』の人気は本当にすごかった。1曲目「ルージング・グリップ」から荒々しくも歪んだバンド・サウンドでロックする。「グリップ(握り、掴み)を失う」とは、いうまでも「関係の喪失」である。彼の行動、態度、眼差しに、もう心がないことがわかる。わたしをつなぎ止めておくグリップがもう感じられない。彼女は鋭い。「コンプリケイティッド」の中にも、もうすでに「ルージング・グリップ」を見ていたのかもしれない。あるいはアルバム『レット・ゴー』がここから出発していたのかもしれない。「関係」を求める旅である。

「シングズ・アイル・ネヴァー・セイ」では、好きな男の前でいいたいこともいえないコチコチの女の子の心情が歌われる。男の子には「自然でいてよ」といっていたのに、である。しかし「コンプリケイティッド」との矛盾はない。どちらも真実である。マイナー・コードの用法がそれを示唆しているようだ。イントロのD→A→Bm→GのBmですでに明らかだが(普通ならDだろう)、クラシックでいう「偽終止Ⅴ→Ⅵm」が多用されるのである。しかし終止の型としての用法というより、マイナー・コードの響きの切なさがこみ上げる。

マイナー・コードの特徴的な用法が、『レット・ゴー』の感情の幅を広げており、ブルース形式やブルー・ノートに拠らないブルース的世界へ接近しているといえるかもしれない。

「スケーター・ボーイ」はかつて男の子をフった「彼女」の曲。「彼女、見る目がなかった。ダサい格好してたパンク・ロッカーなんか嫌だった。でも、今じゃあ、彼ってスーパー・スターじゃない」と歌う。ヒット狙いの曲であり、「彼女」は誰にでも置き換えられる。男にでも(多分、男と女を入れ換えたのだろう。つまりスーパー・スターはアヴリル自身で、そんな自分を無抜けなかった男への「ざまーみろー」的あざけり?)。軽快なロックンロールっぽい曲だが、リフレインにサビが加わるところに奥行きを感じさせる。

しかし驚いたのは「アイム・ウィズ・ユー」である。わたしはふらふらと橋の上に出てきて、誰かを待っている。あてなどない。サビでは「誰かあたしを家 home に連れてってくれないの?」と歌われるから、家出の曲ではないようだ。しかし home が「家」というより「魂の故郷」だったとしたらどうか。

まさに「白馬の王子様」を待つ夢見る少女の心情か。わたし自身も昔「少年」と呼ばれる時代があり、家出を考えたことがあった。しかし誰かが連れてってくれるという夢のような発想はまったくなかった。アヴリルが歌ったのは、深層心理の中に眠る女子特有の「依存願望」なのか。SNSが発達した今、この危ない「夢」が多くの犯罪の温床となっているのも事実だろう。また男と女を何でもかんでも一緒くたにしなければ、今の世の中、差別主義者と呼ばれるのかもしれない。しかし女の子が誘い出されるような犯罪が現実に多発しているのも事実であり、その根源にあるものをアヴリルがあぶり出したとしたら、彼女の射程は流行や時代を超えている。すごい。

チェロを配し、八分の六拍子っぽいが、軽い三拍子との絡みもあるようで、サウンド的な面白さもある。

ありきたりでなければ

アルバムのハイライトは「エニシング・バット・オーディナリー」かもしれない。アヴリルの最初のツァーが「エニシング・バット・オーディナリー・ツアー」と呼ばれていたことからも、この曲には特別な位置が与えられていたのかもしれない。

C G/B Am

時々 妖しい気分になるの 自分でも頭がおかしくなる

F G

自分を笑いものにして眠りに落ちる それがあたしの子守歌

C G/B Am

時々 車をぶっ飛ばす ただ危険を感じたいために

F G

叫びたいの 生きてるって感じさせてくれるから

明らかに「理性下で吠えるもの」がテーマである。哲学者だったら「ディオニュソス的なもの」というかもしれない。このヴァースで気になるのが C→G/B→Am のコード進行である。これはわたしにはジョン・レノンの「オー・ヨ-コ」(1971年)の C→C/B→Am を想わせる。ここで多用されるAmが醸し出す切実さは「オー・ヨーコ」をありきたりなラヴ・ソングから遠ざけていたのだが、『レット・ゴー』の世界と直結してもいる。リフレインはこうなる。

F G C G/B Am

愛すればいいの? 息さえしてれば 生きてるの?

F G C Am

誰かわたしの心臓をとり出して 血が流れるまに放っておいて

F G C G/B Am

死ねばそれで充分なの? 誰かわたしの命を救って

B♭M7 F Am

いっそのこと 普通でないなら何でもいい

ただ「生きてる」じゃなくて、「生きてる実感」が欲しいという心の叫び。ここでもマイナー・コードの響きが痛々しい。

この曲にもリフレインとは別のサビがあり、「バリアーをとり払い、常識を捨てて、見てみなさい」という。そして機関銃のように言葉の弾丸を投げつける。この世は「美しく beautiful」「偶然だらけで accident」「荒れ狂い turbulent」「みずみずしく succulent」「 豊饒で Opulent」「ただ永遠 parment はない」。そんな世界を味わい尽くしたい。再び要所でのAmが効く。

ちなみにCに対するAmの効果など単純すぎるというなら、いっておきたい。もっともシンプルな手段で、もっともストレートな表現を本物と感じさせることができるのは「お勉強」ではなくて「才能」だ。

これは17歳の小娘のわめきなのか? 芸術家ならみんなもっている、みんな衝き動かされている、得体の知れない何かではないか。そいつに捕らわれた者の運命を歌っているのではないか。それがわかる人で「エニシング・バット・オーディナリー」に感動しない人はいないだろう。

偶然だらけの世界へ

次のアルバム『アンダー・マイ・スキン』にデビュー・アルバムほどの衝撃がなかったのは、ある意味、当然だろう。『レット・ゴー』の攻撃性は弛められてはいないし、いろいろな工夫もあるが、荒削りだったエッジはやや丸くなり、世界の多様性は縮小され、方向性が狭まったように感じた。

第3アルバム『ベスト・ダム・シング』(2007年)は驚くほどポップなアルバムとして受け入れられた。アメリカで第1位に輝いたのもよくわかる。ギンギンのロックをやってたアヴリルが、ステージでダンサーを従えて歌い、踊ったりもした。このポップ路線への切り換えは私生活の変化と無関係ではなかったろう。アルバム発表の前年、Sum41のデリック・ウィブリーと結婚したのである。第2アルバムの「マイ・ハッピー・エンディング」で訣別したかにみえた「幸福な結末」に辿り着いたようだ。生活に直結していた音楽だったからこそ、生活が変われば、サウンドも豹変する。

ポップになったとはいえ、第3アルバムで再び世界が広がったともいえる。二人でいることの強さを歌った「キープ・ホールディング・オン」では例のC→C/B→Am も出る(原調はG)。だがマイナー・コードはほとんど消えた。わたしの視界から遠ざかったが、アヴリルなら、いつかブルースを引っ下げて戻ってくると思った。

2010年のティム・バートン監督映画『アリス・イン・ワンダーランド』の主題歌「アリス」もそつのない出来だった。「そつのない」はただの成り行き任せの音楽制作ではないことを物語る。これはあまり指摘されないことかもしれないが、アヴリルの音楽では最初から戦略性とそれを支える音楽性が同居していた。「アリス」は第4アルバム『グッバイ・ララバイ』(2011年)のボーナス・トラックに収められた。

2015年、突然の衝撃が走った。ライム病にかかり、重症だったことが発表されたのである。ライム病とは動物を媒介した感染症で、アヴリル・ラヴィーンの場合、ダニによって感染したという。5ヶ月も闘病生活が続き、その後も治療が続けられているというニュースが駆け巡った。まさに「エニシング・バット・オーディナリー」で歌ったように、「偶然だらけの世界」にわれわれは生きている。ちなみにデリック・ウィブリーとは2009年に 離婚、2013年にはニッケルバックのチャド・クルーガーと再婚した。彼は第5アルバム『アヴリル・ラヴィーン』(2013年)の成立に大きくかかわっているようだ(「レット・ミー・ゴー」ではデュエットさえしている)。なお2015年にはクルーガーとも離婚した。

不死鳥はどこへ

明らかに第5アルバムではサウンドは拡大し。初期の世界からの離反(成長というかもしれない)が見られた。だが最新作『ヘッド・アバーヴ・ウォーター』で決定的な一歩を踏み出したようだ。

「ダム・ブロンド」(お馬鹿なブロンド女性)のような「スケーター・ボーイ」の系譜を汲むヒット狙いの曲もある。恋人との関係・距離を模索するような曲も目立つ。恋多き女は健在なのである。目新しいのはビリー・ホリデイやエラ・フィッツジェラルドを意識したという「テル・ミー・イッツ・オーヴァー」か。「何度も弄ばれてしまった最悪な恋愛関係に終止符を打つことを歌ったアンセム」だと本人はいうが、恋とクスリにズタズタにされた幸薄いブルース歌いが、ビリーだった。音楽としてはビートルズの「オー・ダーリン」とジャニス・ジョプリンの「クライ・ベイビー」を思わせる。Cに対するAm=Ⅵmではなく、Fm=Ⅳmのマイナー・コード(原調はA) は、クラシカルで、ちょっぴりチープに聞こえる。古き佳き時代の香りなのだろうが、新しさは古いところからやってくるということだろう。

アルバム全体に漲る力強いアヴリルの歌声にまず引き込まれる。ファルセットなど多彩な音色の変化も聴かせる。よく伸びる高音と力強い低音、それらをオクターヴで重ねるスタイルも効果的である。

サウンド的にはもはや初期のバンド・サウンドはない。雄大な低音にドラムスが太い楔を打ち込む。楽曲に応じて適切にコーラスや楽器が配分されたスコアには、弦楽器も大幅にとり込まれる。ロックというより「ミュージック」というべきだろう。作品としても素材が集約され、求心力が強まったようにも感じる。その典型が冒頭の「ヘッド・アバーヴ・ウォーター」である。

ライム病で死を意識したというアヴリルは、母の胸に抱かれて「溺れていく自分」を感じたという。「水面に頭ひとつ残して Keep my head above water」という必死の叫びである。第3ヴァースを引用しよう(原調はDだが、in Cでコードを記す)。

Am F C

だから わたしを引き上げて

Am F C

逆流に呑まれているから

Am F C

わたしを乾かして しっかり抱きしめて

Am F C

あなたが必要なの 今までなかったほどに

「あなた」とは、いうまでもなく、神である。生命の危機にあって、アヴリルは神に助けを求めた。その時、音楽は旋律の訴えるような反復と単純なコード・リフに凝縮する。反復の要素が多くなると、音楽は単調に傾きかねない。しかし、楽想の経済性は訴求力の強さに結びつく。またシンプルきわまりない三和音のコードは、テンションで飾り立てた響きが多いポピュラー音楽の中にあって、じつに質実で、力強い。単純さは純粋さでもある。入魂の歌唱がそれを支える。

3つのコードはマイナ・コードから始まるが、F→Cのアーメン終止に行き着く。この曲がゴスペル風に聞こえるのと無関係ではないだろう。しかし黒人教会のクワイアとのコール・アンド・リスポンスも、教会音楽風のオルガンもない。あくまでも神の前に独り立つアヴリルのサウンドなのである。

Am→F→Cのコード・リフはリフレインにも入り込むが、サビでは初期のポイントとなっていた偽終止のマイナー・コードが混入する。まるでこれまでのアヴリルと新境地のアヴリルが合体したかのように。「ヘッド・アバーヴ・ウォーター」は初めてアヴリルを聴いた時のような感動をもたらすのである。

新たなサウンドは病気という偶然からやってきた。自分を超えたものにすがる姿勢から発し、よりスケール・アップした世界に谺する音楽となったのである。生活を映し出す鏡としてのアヴリル・ラヴィーンの才能が、これからどこへ向かうかははかりしれない。「エニシング・バット・オーディナリー」を歌った彼女が、神との出会いによって、ありきたりな日常の真実に目覚めるかもしれない。それは何ともいえない。確かなことは、彼女は変貌し続けるだろうということである。なぜなら人生とはプロセスだからである。