「心の琴線に触れる響き」ポピュラー音楽版―サイモンとガーファンクル

マイナー・コードがもつ微妙な陰影について、ブログ内で論じた(「心の琴線に触れる響き1・2」)。モーツァルトの音楽についてだったが、似た例はポピュラー音楽にもある。わたしが楽聖を知る以前の中学校時代によく聴いて、心動かされていたサイモンとガーファンクルである。彼らの音楽には何か特別なものがあった。

ハ長調のスケール上で形成されるマイナー・コード(短三和音)にはDm、Em、Amの3つがある。モーツァルトは特にAmを精妙に用い、またDmについても独自の処理によって、長調にマイナーの響きを織り交ぜた。こうしてあくまでも自然で、さりげなくも心に沁みるような効果をもたらしていたのである*。

*ちなみにEmは機能和声では使用されない。機能和声はT(トニックⅠ[ド・ミ・ソ])とD(ドミナントⅤ[ソ・シ・レ])の二つの軸を中心に構築されるシステムである。EmのⅢ[ミ・ソ・シ]はTとDのそれぞれに2つの共通音があるため、両軸の対比関係を弱め、ぼかしてしまうからである。

Amの効果は、実は、50年代末から60年代はじめに大流行していたポップスで氾濫していたのだった。C→Am→F→G(Ⅰ→Ⅵm→Ⅳ→Ⅴ)という黄金のコード進行こそ、ポッポスの大量生産の土台だったからである。「ダイアナ」や「スタンド・バイ・ミー」、それにこの進行一発だけの「プリーズ・ミスター・ポストマン」などの響きを思い浮かべればいい。確認のために1964年のこの例を挙げておこう。シルヴィ・ヴァルタンの「アイドルを探せ」である。

この響きを聞くと、60年代がよみがえる。

時にはEmが加えられた。古典和声の規則はポップスには関係がない。AmやEmといったマイナー・コードこそ、ポップスの甘酸っぱい感傷的サウンドの発生源だった。しかしクリシェと化した用法とはひと味違った路線を追求したのが、ビートルズであり、サイモンとガーファンクルだった。

彼はぼくの兄弟だった

サイモンとガーファンクルのデビュー・アルバム『水曜日の朝、午前3時』で特に印象的だった曲に「サウンド・オヴ・サイレンス」と「私の兄弟」がある。前者は電化サウンドに生まれ変わって大ヒットする前のアコースティック・ヴァージョンである。そして後者は1964年という時代を強く反映したメッセージ・ソングである。歌詞の要約はこんな感じ。

フリーダム・ライダーだと? よそ者は出てけ

でなきゃここが墓場となるぞ

猛り狂った暴徒は 彼を追いかけ 射殺した

彼が間違ったことを嫌ったから

彼はわたしの兄弟だった 5歳年上で 23歳だった

詩は少しも憎しみを歌っていない。それがまた心にぐっときた。サウンドは生ギターにバンジョー、それにウッド・ベースといったアコースティックな、いわゆるプロテスト・ソングのサウンドといえる。だがコード進行は当時のありきたりなパターンからちょっと離れていた。

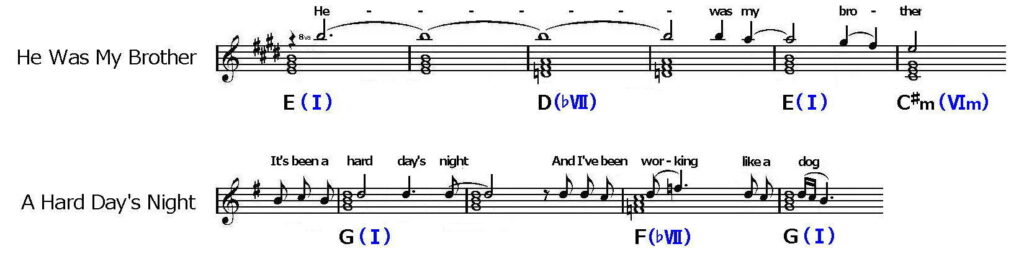

キーはEだが、まず冒頭の “He was my brother” の引き延ばされた “He” でのDが新奇に響く。驚くべきはビートルズの「ア・ハード・デイズ・ナイト」の冒頭 と同一なのである。“It’s been a hard day’s night and I been working like a dog” の “working” のところである。こちらはGメジャーだからコードは違うが、和音記号Ⅰ→♭Ⅶ→Ⅰを見るとよくわかる。まったく同じなのである。かなり珍しい、奇異とさえいえる進行だけに、関係が気になる。

ビートルズのシングルの発売は1964年7月13日(アメリカ盤)、『水曜日の朝、午前3時』の録音は64年3月、リリースが10月とある。サイモンとガーファンクルの録音の方が前のようだ。さっぱり売れなかった無名のメンバーによるアルバムがビートルズに影響を与えたはずがない。だとしたら、両者は無関係で、偶然の一致か。

「私の兄弟」に関しては、サイモン自身のブログに1963年のクレジットがある。64年以前の作品のようだ。しかし、もっと調べると、もっとわからなくなる。公民権運動で射殺されたサイモンの友人とはアンドリュー・グッドマンで、曲は彼に捧げられた。ただグッドマンが白人至上主義者に殺害されたのは64年の6月21日だという。だとしたら、歌詞の内容から、曲の成立はそのあとなのか。それともすでにあった作品が後に改作されたのか。その時「ハード・デイズ・ナイト」の影響が刻まれたのか。謎である。

Eに対する鮮烈なD(♭Ⅶ 、調性音楽ではほとんど使われない)のほかに、特徴的なマイナー・コードの用法がすでに見られる。Ⅰに復帰してすぐにⅥmへ下行するところである(E→C♯m)。歌詞では“brother”のところ。殺された兄弟への思いとマイナーの響きがハーモナイズする。

もともとこの用法はポップスのハーモニーⅠ→Ⅵm→Ⅳ→Ⅴにもある、ありきたりな進行である。たとえばこの曲にしても、DをE(Ⅰ)のままにして、5小節目からC♯m(Ⅵm)とすれば、そのままポップ・チューンと化す。そうしたくなかったのである。

ポール・サイモンは、ド→シ→ラと下行するバス・ラインとともに、ⅠがⅥmに移る微妙な光と影の交差を好んだ。そのもっとも精妙で荘厳とさえいえる例が「エミリー、エミリー」だろう。

後にポール・サイモンが「コンドルが飛んでいく」をとり上げたのもわかるような気がする。アンデスのフォルクローレはⅠとⅥmが交替するスタイルに特徴があるからである。

四月に彼女は来る?

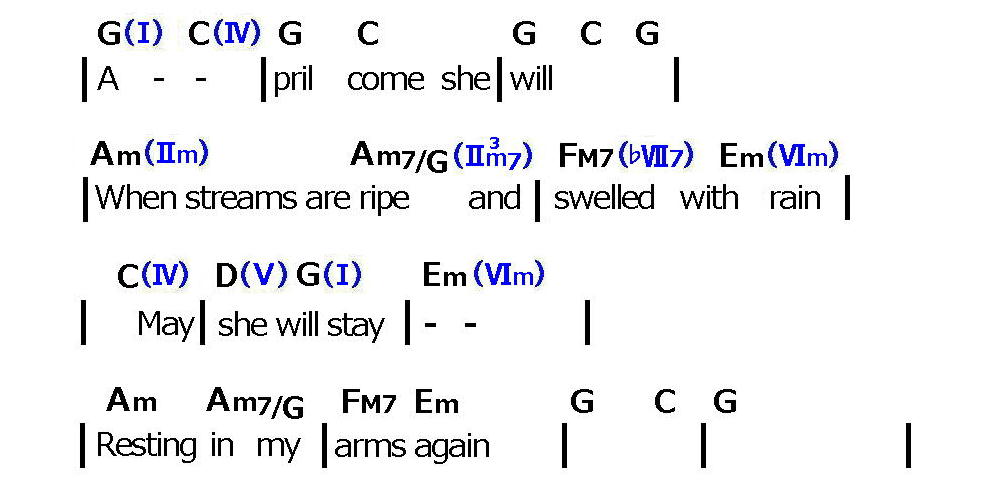

メジャー・コードとマイナー・コードの間を揺れるもっとも美しい例が「四月になれば彼女は」だろう。一番の歌詞とコード・ネイムをあげてみる。キーはGである。

2行目にAmへ移り、そこからEmへスライドする進行が美しい。「五月は May」と歌い出す3行目は「彼女はずっとここにいるだろう she will stay」で主和音Ⅰに解決し、すぐにⅥmへ滑り落ちる。「私の兄弟」でもお馴染みのポール・サイモンお得意のマイナーへのずらしだ。本当に彼女はずっと一緒? 不安がよぎる。4行目の最後にカデンツD→Ⅰ(Ⅴ→Ⅰ)はない。こうして彼女が来ることに何の確証もなく、音楽はメジャーとマイナーを揺れる。

人はワグナーの楽劇についてこういう。「見よ! 舞台の上で起こっていることをオーケストラは雄弁に解説し、補足する。それどころか、舞台で起きていないこと、これから起こるであろうことさえもオーケストラは告げ知らせるのである」と。しかし「四月になると彼女は」でも同じである。詩の世界を音楽がパステル・カラーの陰影で描き出す。しかもギター1本で、ライト・モティーフなど用いることなく。

「四月になると」と対をなすのは「キャシーの歌」だろう。キーも同じGである。やはりマイナー・コードの多用が、ある種の真剣さを醸し出している。しかしこちらはⅤ→Ⅰのカデンツも明快である。「ぼくの真実はきみだけ」と歌う内容から当然だろう。

「雨に負けぬ花」の主人公は人生という懐疑の海原に帆を揚げる漂泊者のようだ。ヴァースでは確かなものは何もないこの世の光景を歌い、リフレインが来る。

だからぼくはふりをし続けることをやめない

この命が尽きることは決してないのだと

花だって 雨に屈することはない

So I’ll continue to continue to pretend

My life will never end

And flowers never bend with the rainfall

「ふりをする」というのは、この場合、心の中はあやふやでも、確信があるように「みせかける」ことである。強い自分を装い、演じることである。そこにある種のごまかしがあるとしても、それだけが、たったそれだけが自己という存在の支えなのである。この苦しい胸のうちを明かすのが「ふりをする pretend」のマイナー・コードである。

偽終止のうねり

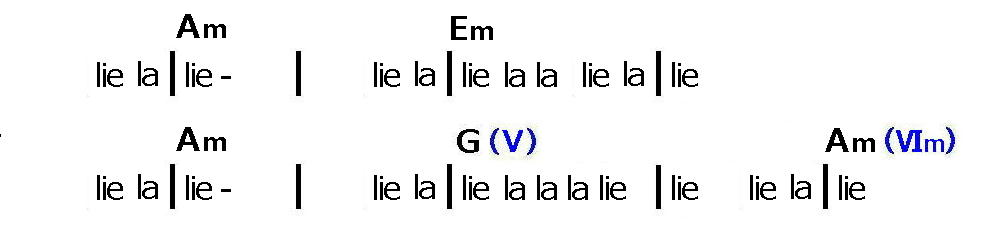

マイナー・コードの繊細な織り交ぜはギターのつま弾きと相性がいいのかもしれない。最後のアルバム『明日に架ける橋』の「ボクサー」では古典的な偽終止がうねる。Ⅴ→Ⅰとみせかけて、Ⅴ→Ⅵmに進行するのである

歌はボクサーの生い立ちから始まる。家と家族を捨て、独り立ちしたかのようだったが、そうではなかった。人生の裏側をうろつく時代が続いた。苛酷で無情な風が吹きすさび、故郷への思いも膨らんだ。でも帰らなかった。彼を表舞台に立たせたのはボクサーという職業だった。

リングの上でぶちのめされ、傷つくボクサーは怒りと恥辱の中で叫ぶ。「こんなところ出てってやる」。しかし彼は闘士であり続ける。たとえリングを降りても、人生というリングが待っているからである。独りで闘うボクサーとは、人生を生きるわれわれの投影にほかならない。

曲は長大なコーダに入る。もはや言葉は要らない。「ライ・ラ・ライ……」。あらゆる感情が押し寄せ、渦巻く。そしてフレーズの最後は終止をすり抜ける。こうして歌は延々と続くのである。人生そのもののように。

長いコーダは同時期のビートルズ「ヘイ・ジュード」の影響だろう(「ヘイ・ジュード」のリリースが1968年8月、「ボクサー」の録音が同年11月)。しかしここでは再解釈されている。すべてを呑み込む人生のうねりを呼び起こすのである。まさに to be continued である。それをもたらしたのが偽終止なのである。

最後の最後でAmの偽終止は解かれ、Cに完全終止し、音楽は消えていく。しかし、おそらくは、頭の中では鳴り続けているのだろう。