ビートルズが音楽にもたらした革命の本質、またはクラシック的なものとは―「ティル・ゼア・ワズ・ユー」と「オー! ダーリン」

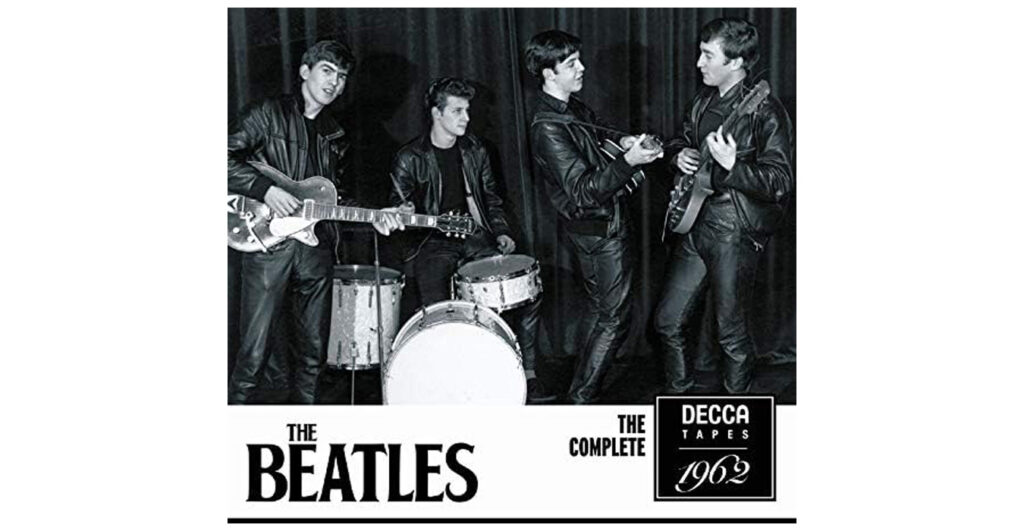

まさかこんな日が来るとは。YouTubeを漁っていたら、『デッカ・オーディション』なるアルバムにぶつかった。「2019年、ステレオ、リマスター」とある。もう5年も前に世に出ていたのか。いやあ、驚いた。

ビートルズは、デビュー前に、デッカのスタジオでオーデイションを受けた。レコード契約に漕ぎ着けようとしていたのだが、結果は不首尾に終わった。有名な話だが、ビートルズはこの後、EMIと契約を結ぶことになる。デッカが逃した魚はあまりにも、あまりにも巨きかった。

その伝説のデッカ・オーディションの録音がステレオで聴けるとは。一部はかつて『アンソロジー1』にもあったと思う。わたしの注意が足りなかったのだろうが、デッカ盤はあまり話題にならなかったような気もする。

全15曲を聴くと、熱狂を巻き起こしていたデビュー前の演奏ぶりが伝わるように思えた。同時に、デッカがどうして却下したのかもわかる気がした。そしてデビュー後の音楽と比較すると、ビートルズが起こした革命の本質が見えてくるようだった。

ビートルズの音楽の出発点

録音されたのは1962年の元旦、15曲のラインナップは以下のとおり。作者名も付す。

1.Like Dreamers Do

(Lennon / McCartney)

2.Money (That’s What I Want)

( Berry Gordy / Janie Bradford)

3.Till There Was You

( Meredith Willson)

4.The Sheik of Araby

( Harry B. Smith / Francis Wheeler / Ted Snyder)

5.To Know Her Is to Love Her

( Phil Spector)

6.Take Good Care of My Baby

(Carole King / Gerry Goffin)

7.Memphis, Tennessee

(Chuck Berry)

8.Sure to Fall (in Love with You)

( Carl Perkins / Bill Cantrell / Quinton Claunch)

9.Hello Little Girl

( Lennon / McCartney)

10.Three Cool Cats

(Leiber / Stoller)

11.Crying, Waiting, Hoping

(Buddy Holly)

12.Love of the Loved

( Lennon / McCartney)

13.September in the Rain

( Harry Warren / Al Dubin)

14.Bésame Mucho

( Consuelo Velázquez)

15.Searchin’

( Jerry Leiber / Mike Stoller)

曲のデータや解説めいたことは別のところにあるだろう。ただ一言だけ、アルバム全体について触れておこうか。

全体のイメージは60年代初期のオールディーズの反映を感じさせるようだ。さすがに50年代の4コードのポップスや、もろロックンロールの延長線上にはある。ただデビュー以来、魅了し続けたあの斬新なビートルズ・サウンドは希薄である。

全体のトーンはポップス調といえようか。5のフィル・スペクター、6のゴフィン/キング、8のカール・パーキンスなどの有名な作者から見えてくる基本的な世界があり、そこに7のチャック・ベリーのロックンクンール調や、2や15のブルース的色彩が混ざり合う。

いいろんな工夫が試されているのはわかる。それは3曲しかないビートルズのオリジナル1、9、13でも見える。ただそれらの世界もあくまでもポップなのである。そのことは1の「ライク・ア・ドリーマーズ・ドゥ」が64年にアップルジャックスに、9の「ハロー・リトル・ガール」が63年にザ・フォーモストらによって録音・発表されたことからも理解できる。前者は全英20位、後者は全英9位までチャート・インした。

しかしこれらの3曲は、デビュー後、ビートルズ自身がとりあげることはなかった。もしそうしていたら、ビートルズ的世界と異質なものを感じさせただろう。

ポップ調といっても、エレクトリック・ギターのバンド・サウンドを基盤としていることはいうまでもない。全体の印象から、焦点が絞れない、徹底性に欠ける、あるいはどっちつかずの感が残るのは否めない。

YouTubeではいろんな版があるようだが、全曲が聴けるチャンネルをあげておこう。

デッカでオーディション受けた同じ年の10月に、ビートルズは「ラヴ・ミー・ドゥ」でデビューを果たした。その間に何が起きたのか。

形式の変化

アルバムの15曲には後のアルバムでも録音された曲が3曲ある。「マネー(ザッツ・ホワット・アイ・ウォント)」、「ティル・ゼア・ワズ・ユー」、「ベサメ・ムーチョ」である。すべてオリジナルではないが、これらの曲の中で、再録にあたって、もっともアレンジの手が加えられたのは「ティル・ゼア・ワズ・ユー」だろう。

だからこそ「オーディション後」を検証するのにもっともふさわしい曲といえるかもしれない。

「ティル・ゼア・ワズ・ユー」は1950年にメレディス・ウィルソンが書いたミュージカル・ナンバー。内容は「きみを知って、初めて愛が芽生え、世界が豊かになった」といった「いかにも」のショー・ナンバーである。ビートルズ版ではヴォーカルはポール・マッカートニーだが、彼はこの曲を気に入っていたようだ。後にステージでもたびたびとりあげている。

純粋に音楽的にも「ティル・ゼア・ワズ・ユー」はビートルズに影響を与えたように見える。たとえば半音階でスライドするコード進行である。これは別に書く必要があるかもしれない。

再録のさいに、明らかに、もっとも変わったのは構成である。歌詞が変わるヴァースをV(番号は1番、2番……の歌詞を示す)、歌詞が変わらないサビをMとすると、全体の構成は|V1V2|M|V3v1|M|V3v2|M|V3|となる。小文字のvは歌詞のないギターによる間奏だが、2度あるのが特徴的である。結果として、サビも3回出る。

結構、複雑な構成である。ここにあるのはV(vも含め)を柱にMが循環する発想である。いわゆるクラシックでいう「ロンド」であり、Vとvをまとめると、全体はVMVMVMVMVとなる。この発想の中で、間奏も2回繰り返される。これは珍しい。根底にあるのはロックンロールだろう。変化の要素として楽器による即興的な間奏が入るスタイルである。

しかしサビ付き形式の発想の根底にあるのは、ロンドではなく、三部形式といわなければならない。ショパンなどが愛した形式で、三部形式ABAのそれぞれの部分|A|BA|のそれぞれをリピートすると、|AA|BABA|となる。これをヴァースVとミドルM、それに歌詞の変化で示し、間奏を入れて整理すると|V1V2|MV3vMV3|となる。

「ティル・ゼア・ワズ・ユー」の再録版の形である。つまりロンドから三部形式への復帰である。

両者を聴き比べてみよう。形式、構造の違いというと、無味乾燥な楽式上の区分のようだが、曲の印象もずいぶん違うはずだ。

今でも時々耳にする、1961年に出たペギー・リー盤はビートルズEMIヴァージョンと同じ構成となっている。

いわゆるスタンダード・ナンバーの多くがそうであるように、「ティル・ゼア・ワズ・ユー」はもともと三部形式の曲だったということである。だがもっとテンポを上げたかったのか、ビートルズ(ポール?)は反復をさらに続けた。その時、ポールの頭にはロックンロールの発想があったのかもしれない。

しかしそれは曲の性格を変えてしまうことになった。再録において曲本来の、サビをヴァースでとり囲む、三部形式へ戻された。それはクラシカルな発想だった。

クラシック的なもの

古典派の例が典型的だが、クラシックでは三部形式は交響曲、ソナタ、コンチェルトなどの第1楽章で使われることが多い(ソナタ形式も三部形式とみなされる)。それに対して、ロンドは最終楽章でよく使われる。全曲の核となる第1楽章はもっとも構築的で、凝集度の高い楽曲であり、「閉じた」形式である三部形式がふさわしい。「開かれた」形式であるロンドは開放的な最終楽章に合う。

だから、形式は単なる抽象的な知識ではなく、音楽の性格を具体的に決定する要素なのである。スタンダードをロックンロール化するような姿勢には、こういったある種の教養の裏づけが乏しかったように感じる。再びとりあげるにあたって、誰かがそれを授けたのだろうか。

いずれにしても、EMIから出すにあたって、まず音楽の形を絞り込んで、三部形式の枠にすっきり収めた。さらにちょっとした手が加えられた。もう一度繰り返すと、「ティル・ゼア・ワズ・ユー」の構造は|V1V2|MV3v|MV3|だったが、ヴァースVが3回目に現れる時、つまりV3で、アコースティック・ギターの合いの手が入るのである。

アコースティック・ギターのフューチャーは次のような効果をもたらす。1)新しい素材が導入されて、ヴァースが新鮮さを帯びる。2)アコースティック・ギターは続く間奏の楽器でもあり、ヴァースからのスムーズな繋がりを生む。3)間奏の後のサビではアコースティック・ギターは引っ込む。こうしてヴァースとサビとのコントラスト(アコギ ある/なし)がいっそうきわだつ。

楽譜で見ると、フィル・イン(オカズ)的なつま弾きなど、実にシンプルな音である。しかし、その効果が絶大であることを感じるには、変化のないデッカ版と比較してみればいい。むしろシンプルがベストなのである。

こうして全体の構成を図で示すと、こうなる。

ヴァースVは青、サビMは赤で示した。歌詞が変わる部分Vと不変の部分Mを区別するためである。さらにアコースティックが加わるV3以降は青をいっそう濃くしてある。これは音楽情報が増えることで、さらに変化の要素が加わり、しかも音楽的密度が高まったことを示している。

EMI版では、全体にアコースティック化され、打楽器もボンゴにハイハットのみという楽器の変化も、当然、見逃せない。だが、音楽を音化する媒体ではなく、音楽そのものに生じた変化は次にようにまとめることができる。

1.形式のあらゆる意味での整備

2.音楽の進行にともなう音楽的情報の増加と密度の高まり

形式の整備とは部分と部分の配置における構築姓を高めることであり、コントラストと継続性に必然性をもたせることにある。そして時間の累積が体験を増大させるように、音楽は終止に向かうプロセスで情報量を増やしていく。

実はこれらは西洋が永年かけて育んできた音楽の何たるかだった。その結晶がクラシックなのである。

おそらくは、クラシックの真髄ともいえる音楽思考を、ビートルズが学んだのは、ジョージ・マーティンからではなかったか。デッカとEMIの違いは、彼のようなクラシックの真の識者が存在したか否かにあったのではないか。

西洋的なもののビートルズ化

ビートルズ・サウンドの誕生にはこうした西洋的なもの、クラシック的なものの消化・昇華が欠かせなかったように思われる。一方で、黒人的なもの、ブラック・ミュージック的なものが決定的影響を与えていたのはいうまでもない。しかし、さまざまな要素をどう組み合わせるかにおいて、クラシック的な思考が決定的にものをいったのである。

だから彼らは最初期から「サビ付きロックンロール」に固執した。1番、2番、3番……と、堂々巡りするようにヴァースを反復するだけのようなブルースやロックンロールを回避した。サビやリフレインというコントラストをもち込み、構成したのである*。

*ちなみに「構成する compose」は「作曲する compose」と同義語である。作曲は楽想を思いつくことだけではない。ブルースなどの常套的な12小節に、言葉を乗せるだけの作業は西洋的な意味で「作曲」とはいえない。

こうした志向はシンプルな持続性の強い音楽でも有効である。たとえばインド音楽の影響を受けた中期はドローンを駆使するスタイルに行き着いた。ドローンは静止・安定・持続を生み、コントラストを排する。しかし、構成への意識と理解があれば、逆手にとって利用することもできる。

一例をあげれば「トウモロー・ネヴァー・ノウズ」など単調な反復の極みである。だがそれを積極的に解釈することで、たとえば「瞑想」の空間の音楽的表現として意味づけることができる。そしてそこからあるメッセージを発することも可能となる。さらに持続が続くだけだと、持続それ自体が意識されない。だから不変を感じさせる変化を盛り込む。そこに創造的な工夫が光る。

またビートルズには初期から増大する音楽的密度の高まりへの志向もあった。おそらくは、それがもっとも鮮明に現れたのは中期だろう。「ガール」の後半での簡単な2声の対位法的絡み、「フォー・ノウ・ワン」や「ペニー・レイン」における間奏の器楽が最後にヴァースと溶け合う手法など……。『エリナー・リグビー』については本ブログ内で書いた(ビートルズのクラシカルな要素―「エリナー・リグビー」のクオドリベット)。

これらの例にはクラシカルな発想がプンプン匂う。ジョージ・マーティンの真骨頂といえよう。

だがこうした音楽的工夫より、増大する密度の発想が最初期より垣間見えるのは、何よりも演奏においてだった。

息づく音楽

音楽的情報の増大とそれゆえの密度の高まりは、反復を前の部分のただのコピーとするのではなく、ある変化を加えることによって生じる。たとえば、リズムを細分化させたり、楽器が増えたり、コーラスが入ってくるなど典型的である。しかし、もっと簡単かつ明瞭、しかも即興的に変化をつけることもできる。

もとのメロディ・ラインをくずしたり、音を加えたり、ちょっとしたひねりを加えるのである。これを「フェイク」といったりもする。

楽譜があるクラシックの伝統では演奏者の裁量は低い。これはいわゆる白人のポピュラー音楽についてもいえる。しかし黒人音楽などはもともと楽譜がなく、歌い手の自由度は大きい。同じフレーズが繰り返される時、くずして歌うのは普通であり、聴きどころでさえある。

ビートルズもこのやり方をとり込んだ。そしてビートルズのフェイクは実にカッコよかった!

そこで一例として、後期の「オー! ダーリン」をとりあげてみよう。

「オー! ダーリン」はシャッフル・リズムの黒人っぽいロッカ・バラードであり、ヴォーカルが前面にフューチャーされる。作者のポールのエキサイティングな歌唱が満喫できるナンバーとなる。「愛する人、どうかぼくを信じて」と歌い上げる歌詞に発展性はなく、あくまでも「歌」の音楽といえる。

変化、あるいは密度の高まりの要素は、当然、歌以外にも見られる。リンゴ・スターのドラミングにおけるフィル・インやバック・コーラスの変化など。しかしこの曲の場合、やはりヴォーカルがものをいう。

曲は|AA|BA|BA|と、典型的な三部形式であり、Aのヴァースは4回出る。これをすべて教科書的に繰り返したら興ざめだったろう。そこでポールはどう歌ったか。1回目に対して続く歌唱でどうフェイクしたかを赤で示してみる。

見事というしかない。もちろん楽譜にすべて起こされるわけではないが、ブルージーな音程のとり方など絶妙である。4回の歌唱は少しもダレず、飽きさせない。

しかし何より驚かされるのは、フェイクの入れ方である。2回目は「ウー ooー」という高音のファルセットだけ。2回目は3箇所で音が変えられる。そして最後4回目は新しいフレーズ「おお! ぼくを信じて、ダーリン Oh! believe me darling」が挿入されるなど、フェイクが6箇所まで雪崩のように広がる。

フェイクの赤が音楽の進行とともに加速度的に増える。これはほかならぬ「音楽的情報の増大とそれゆえの密度の高まり」の歌唱レヴェルでの現れといえよう。

ビートルズの音楽の革新性

ヴァース部分の変化に対して、サビはそれほど変化しない(2度目が 'believe me darling’ という新しいフレーズで導入されるのと、’cry’ のメリスマが若干延びる程度)。これは「変化するもの」ー「変化しないもの」という「ヴァース」ー「サビ」の関係性を汲んでいるのかどうか。

それはともかく、そもそもフェイクは即興である。ところがポールの歌唱では完全にある法則に則っているかのようだ。音符の数とリズムの細分化は旋律が繰り返されるたびに増え、新鮮さを呼び起こし、最後はフレーズのすき間を埋めて切迫する。それは「ダーリン」に対する想いの高まりとも一致する。

「オー! ダーリン」にはおびただしいカヴァーがあるが、やはりポール・マッカートニーの原曲がもっとも説得力をもつ理由、あるいは秘密がここにあるのかもしれない。

ここで確認しておくべきは、音楽的情報・密度の高まりが、音楽の仕掛けによってではなく、演奏、それももっとも身体的ともいえる「歌」によって達成されている点である。メロディーのくずしは知的にというより、あくまでも感性的に、しかも生の声で表現される。それだけに「オー! ダーリン」のあまりにも出来すぎたフェイクは、むしろ考えられ、準備されていたのかもしれない。

とはいえ、というより、だからこそ、西洋的な音楽思考はビートルズに深く、深く浸透していたのだろう。即興的なフェイクも、気分ではなく、「音楽情報の増加」「密度の高まり」といった法則に従わなければならないと感じ、考えていた証拠だからである。

こういった志向は最初期から最後のアルバムに収められた「オー! ダーリン」まで貫いていた。ただしデッカ時代のビートルズにはまだ無かった。そのことは「ティル・ゼア・ワズ・ユー」のあの2つの間奏で、後半の2番目の方が音楽的密度の低下を示していることによく表れている。

ビートルズの音楽をビートルズ・サウンドとし、革命的にしたのは、やはりクラシック的なものだったのである。