1990年代に吹き抜けたアイルランドの風―コアーズ「ラナウェイ」

夜中に YouTube を観ることが少なくない。もちろんお酒をちびちびやりながら。多くの出会いがある。この前は90年代にはまっていたコアーズの音楽に再会した。胸が躍った。

経緯はこうである。「おすすめ」の画面に1981年のマイルス・ディヴィスの東京でのライヴがあった。『サムシング・エルス』はわたしにジャズへの道を開いてくれたアルバムだったし、名盤『カインド・オヴ・ブルー』はいうまでもなく、60年代の『マイファニー・ヴァレンタイン』など、輝かしいパフォーマンスがわたしの音楽体験を限りなく豊かにしてくれた(個人的に好きなのは『プラグト・ニッケル』か)。

その後、フリーの時代に入っても、マイルスはジャズの良心として、神として君臨した。『ビッチェズ・ビュー』には圧倒され、ジャズの未来を感じたが、お気に入りはキーボードレスの『ウイ・ウォント・マイルス』だった。ケガで一線を退いた復帰後の新宿西口でのライヴである。新しい、しかしジャズの神髄ともいえる音楽だった。その演奏を「観る」ことができるとは!

感じ入りながらも、思った。待てよ、ギル・エヴァンス・オーケストラの演奏もあるだろうか。あった。すごい。わたしにとって、あらゆる音楽の中の「これこそ音楽」である。音楽とは「真剣な遊び」といっておこうか。真剣であることと遊びは矛盾も対立もしない、むしろその高度な均衡と融合、そして止揚がわたしにとっての「真の音楽」なのである。

ギル・エヴァンスが紡ぎ出すのはそんな「ストイックな遊戯」の究極の境地だった。

スウィート・ベンジルでの映像は、あの真剣勝負の音楽が、いかになごやかな雰囲気の中で醸し出されていたかを映し出していた。別の場所(ハイライン・ボールルーム、2012年)での「リトル・ウィング」もあった。いうまでもなく、ジミ・ヘンドリックスの名曲だが、トランペットをフィーチュアした、ソウルフルで熱い演奏を繰り広げていた。これだ。

「リトル・ウィング」といえばコアーズ盤があったな。こうしてコアーズに行き着いた。スティングの名演をモデルにした解釈だろうが、インティメイトで、純音楽的なアプローチが好きだった。

中世音楽のよみがえり?

そもそもコアーズとの出会いはまったくの偶然だった。確か1988年はエンヤの「オリノコ・フロウ」が出た年で、90年代のケルト・ミュージックの流行の兆しを告げていた。

流行には興味がないのだが、その後、たまたまCD屋さんで見かけたコアーズのデビュー・アルバム『遙かなる想い Forgiven Not forgotten』(1995年)を買った。なぜかはわからない。何の予備知識もなかった。ジャケ買いをするようなアルバムでもなかったと思うが(大変な美人姉妹であることを知ったのは後のこと)。

賭けのような衝動買いは日常でのちょっとした冒険だったかもしれない。あの頃、いつもそうしていたように、早速、車でCDを聴いた。ちなみにザ・コアーズはシャロン、キャロライン、アンドレアの三姉妹と長男ジムを核としたアイルランドのバンドである。

高い音楽性に裏づけられた音楽であることはすぐにわかった。

80年代のゴージャスなサウンドとはまるでちがう、素朴で、音楽そのものの原点に回帰した響きのようだった。フィドル(ヴァイオリン)、笛(ティン・ホイッスル)、バウロン(フレーム・ドラム)などの民族楽器が大活躍し、転調もほとんどない。しかしエレクトリックでエッジの効いたサウンドも排除しない。

つまりロック的な志向も内包しており、ただのBGMではない。そこにポピュラー音楽の未来が見えたかのようだった。しかも、サウンドをシンプル化することによって、それを予感させていた。いつも思うが、お勉強すれば複雑化は可能である。だが単純化して複雑化に慣れた耳を納得させるには、知識以上の何かが必要である。

たとえば、短いインストの後に来る、アルバムの原タイトルにもなった「フォギヴン・ナット・フォゴットン」から旋法風の香りが漂う。

コアーズのメンバーは自分たちのサウンドについて「暗さの中に一条の光が灯るような」といっていたと憶えている。「フォギヴン・ナット・フォゴットン」はドリア旋法だが、短調よりも♭1個分明るい。ハ短調でいえば、ラの♭がナチュラル化する。イ短調だと、ファが♯となる。まさに短調の暗さに「一筋の光」である。

アルバムにはインストがちりばめられ、アイリッシュな世界が広がる。驚いたのは第8曲「ミンストレル・ボーイ」から第9曲「トス・ザ・フェザーズ」への流れである。前者の原曲は戦場に向かった少年のことを歌うようだが、アイルランドでは小学校で習うという。少年は帰ってこなかった。

「ダニー・ボーイ」と似た内容だ。だがそれと同じように、恨み節のような粘着的な暗さはない。透明な明るさに切々たるものがある。そして軽快なダンス「トス・ザ・フェザーズ」へと流れ込む。ミクソリディア風の古くて新しい響き。

緩から急へのこの鮮やかな転換。これはまるで中世の舞曲そのものではないか。組曲の原型となったアルマンド-クーラントの対である。組曲の歴史はこのペアにヨーロッパ諸国の踊りが加えられるプロセスなのだった。まさにクラシック音楽の原点を垣間見せる。

アイルランドでは、こんな響きがまだ生きているのか。コアーズは中世の音楽を現代へ新たによみがえらせたようだった。

「ラナウェイ」の心地よい衝撃

そして彼らのデビュー・シングルであり、最初のヒット曲「ラナウェイ」にも心地よい衝撃が走った。

曲はヴァイオリンのリフから始まる。このリフが曲中何度も繰り返される。ヘ長調なのがミソである。

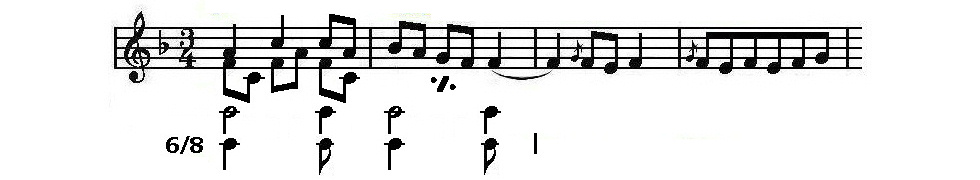

「ラナウェイ」の楽譜は、普通、八分の六拍子で記譜されているようだが、、四分の三拍子とみなすべきではないか。どうしてそう聞こえるかというと、伴奏のリズムが下のようにつけられているからではないか。音型は2+1ともとれるようになっており、音価を半分にして、2小節でまとめると八分の六拍子となる(譜例下参照)。

要するに、拍子の多義性がほのめかされているということである。しかしシューマン的なポリリズム的錯綜を惹き起こすほどではない。ただこの単純ともいえる音楽が、単調に陥らないのは、こんなちょっとした工夫があるからだろう。

この「工夫」の効果は、多くの楽譜が八分の六拍子で起こされていることに証明されているともいえよう。アルバムに感じた音楽性の高さは、こんなところで端的に読みとれる。

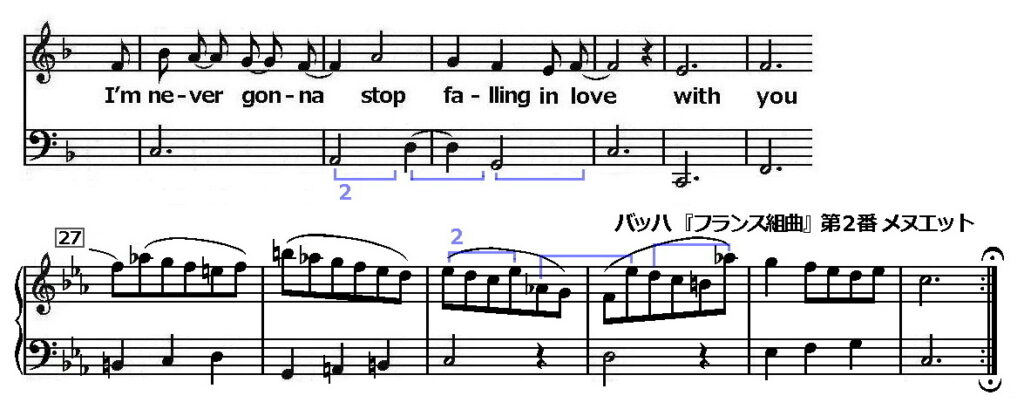

そして三拍子でとらえると、コアーズの工夫の原点がやはり古い音楽にあることがわかる。リフレインの後に大きなカデンツへ流れ込むのだが、その前に「2」のリズムが混入するのである。これを「ヘミオラ」という。

この3対2のリズムの交差は全体を三拍子とすることで、はじめて理解できる。

ヘミオラの起源は中世の舞曲にあるといわれる。終止の前に拍子のぎくしゃくした淀みを生むことで、きっちりした終結をきわだたせるのである。ヘミオラはバロックの組曲にも受け継がれた。

譜例の下はバッハの例である。バスの動き、それに音符に架かるスラー(バッハでは常に記されるとは限らない)も三拍子を示している。しかし右手の4つの音符からなる音型は2拍を単位としているのである。「ラナウェイ」とは上声とバスの3対2の関係が逆だが。

最後に光が……

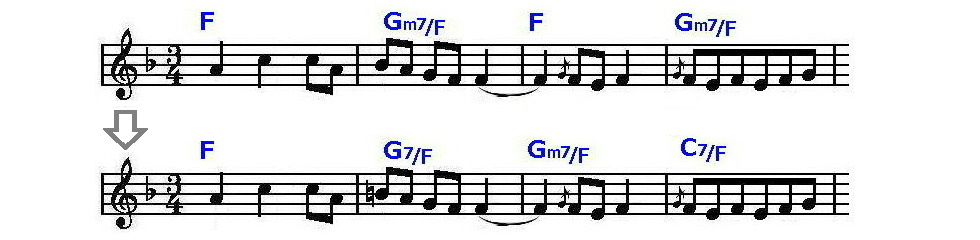

しかし最初聴いて驚いたのは、コーダの部分である。あのフィドルのリフがこう変化するのである。

どこが違うか? 2小節目の頭の音B♭がナチュラル化するのである。フラットしたBは半音下のAへ下行して落ち着こうとする(移動ドではファ→ミの進行)。それがナチュラル化することで、上行への「意志」が生まれるはずなのである。ところが、あくまでも下行する。

そこで、調性音楽に慣れた耳には、何かギクシャクした、とんがったような耳障りな進行となる。これがリディアである。リディア旋法風の響きなのである。

ヘ長調の長音階の調号が無効化されて、そのままリディア旋法(ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ)となる。要するに、長調より♯1個分明るくなるのである。最後に一条の光が射し込んでくるように。

当然、変化はコードにも生じる。リディア化したヴァージョンには4小節目にドミナントC7が現れ、カデンツが築かれる。きっちりした終結は「ラナウェイ」が達成されたかのよう。

ここでもシンプルだが、音楽を熟知した、高い音楽性が光る。先に紹介した『アンプラグト』(1999年)の映像で確認してみよう。

音楽は「ラナウェイ」?

第2アルバム『トーク・オン・コーナーズ』(1997年)も素晴らしかった(個人的にはこのアルバムが一番好きだ)。当時、インターネットで追っかけていた情報では、世界中でコアーズへの期待は大きく膨らんでいた。そんな中で発表された第3アルバム『イン・ブルー』(2000年)は大方の期待を裏切ったように見えた。

ケルテックな要素は薄められ、80年代音楽へ逆行するようなサウンドとなったのである。3度転調もやたら使用された。音楽自体の実質が下がったというのはではないし、商業的には成功したのかもしれない。しかし、発展は感じなかった。この後、インターナショナルな要素をとり込みながら、再び原点へ回帰しているようだ。個人としての、そしてバンドとしての活動は現在まで続いている。

それにしても「ラナウェイ」は「逃走」「駆け落ち」といった意味である。作詞したであろうアンドレアは、自分たちがつくった「ラナウェイ」を両親に聴かせるのが恥ずかしかったと語っている。というのも第2ヴァースにこんな一節があるから。

ドアを閉めて Close the door

床に横たわり lay down upon the floor

ロウソクの光のもとで And by the cndleligeht

一晩中 愛し合う make love through the night

door と floor、candlelight と night の韻を踏んでいるだけのようにも見えるが、結構重要なラインかもしれない。なぜなら「逃走」が行き着いたのはパーソナルな秘めた場所だったからである。世間のしがらみから解き放たれた世界である。それはひょっとしたら『ウエストサイド・ストーリー』の「サムホエア Somewhere」なのかもしれない。

いやさらにいえば、「ラナウェイ」はロマン派のモットーともいえる「愛と夢」「憧れ」に触れてもいる。それらが立ち昇るのはまぎれもなく灰色で、悲惨でさえある現実であり、「ラナウェイ」「逃避」こそがロマン主義美学の根底にあると考えられるからである。

音楽は居ながらにして夢の世界へ運んでくれる魔法の翼だった。そんな音楽解釈がロマン派に底流していたのである。音楽のひとつの側面であることは間違いない。コアーズの出発点もそこにあった。

それにしても、いつしか離れていたコアーズだったが、YouTube では「その後」のライヴなどが多数アップされているようだ。しばらく酒量が増えそうだ。