そして祈りが立ち昇る―シューベルト「アヴェ・マリア」の偽終止

音楽の三大要素といえば、リズム、メロディ、ハーモニーである。だが音楽を説明するのに、もっといえば、音楽を分析するのに、ハーモニーに触れられることは少ない。専門的な論文においても例外ではないようだ。

わたし自身、メロディに偏重しがちな、よくある「アナリーゼ」に対してやや距離を置く理由がここにある。音楽におけるハーモニーの役割はとるに足りないものなのか。音楽理解のために値しないのか。

「音楽はちょうど将棋のようなもので、最高の力をもっているのは女王(旋律)だが、勝敗は常に王(和声)によって決まる」*といったのはシューマンだった。音楽の「勝敗」を決める和声の役割とは? ハーモニーの重要性をもっとも簡単な例から確認してみよう。

*『音楽と音楽家』吉田秀和訳、岩波文庫、1958年、32頁.

偽終止

ここで和声学のほんの入り口の知識を確認しておこう。

古典的な和声法の基軸を成すのは、いわゆるドミナントによるカデンツ(独: Kandez「終止形」)である。日本では「礼→着席」でお馴染みの、Ⅴ→Ⅰの進行であり、1430年頃のルネサンス期に発見された。

和声の歴史はそこからの体系化の歴史だった。基軸ができたからこそ、ドミナント進行を中心とする和音の階層化が築かれ、カデンツの種類や派生形が生まれ、ドミナントそのものの序列が整理された。いわゆるこの機能和声が頂点に達するのは古典派の時代(1780-1810年)だった。

よくある間違いは、基本があるということは、規則でがんじがらめにすることだと勘違いすることである。そうではなくて、基本でないものも理論化され、正当化されもするのである。

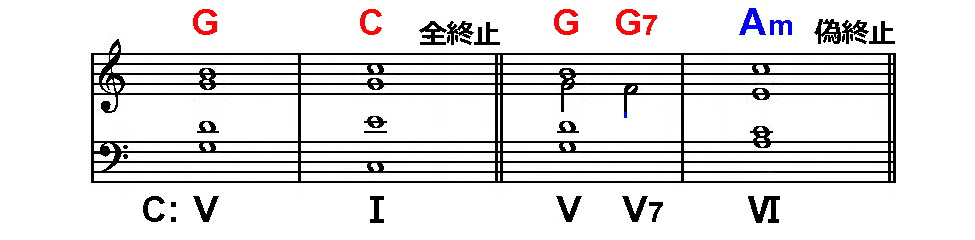

たとえば基本中の基本であるドミナント進行Ⅴ→Ⅰ(「全終止」ともいう)の派生形としてⅤ(7)→Ⅵがある。これは「偽終止」と呼ばれる。英語では「中断された interrupted」「欺く deceptive」「間違った false」終止 とも形容される。

全終止の「。」に対して、「……。」「?」といったニュアンスというべきか。われわれは会話の中でいつも断定的に「。」でいいきっているわけではない。むしろさまざまなニュアンスを駆使して話している。それと同じように、音楽でも全終止がすべてでも、最重要なわけでもない。ただ基本だというだけなのである。

偽終止は全終止の安定を欠いている。充足に行くと見せかけて、はぐらかされたようなような効果があり、それがさまざまに形容される。

だがあまりいわれないことがある。Ⅵの和音はマイナー・コードなのである。一瞬、影が射す。もちろん長調の場合である。つまり、突然、暗い響きが生じるのである。すると予期せぬ暗転が心に影を落とす。ある種の表現をにじませるのである。まとめてみよう。

長調の偽終止Ⅴ(7)→Ⅵは

1.終止としては弱く、完結性ではなく、継続性を生む。

2.明から暗への変化が、ある表現をもたらす。

マイナー・コードの響きが暗いことは、音楽理論をまったく知らなくても異論なく感じられるはずである。作曲家はこのちょっとしたカードを巧みに配して、さまざまな表現を追求した。その中でも偽終止は、単純にして効果的に、心の琴線に触れることができる方法ともなりうる*。

*それだけにポピュラー音楽でも曲のポイントで効果的に用いられもする。本ブログ内「ハーモニーが言葉に魔法をかける―スティーヴィー・ワンダー『心の愛』」など参照。

不安とは不安定な心の状態

そこでシューベルトの歌曲「アヴェ・マリア」である。正式には「エレンの歌」第3番作品52-6 D.839」であり、作曲は1825年、詩はコットランドの詩人ウォルター・スコットの叙事詩「湖上の美人」のドイツ語訳に拠る。偽終止が曲の鍵を握るともいえる楽曲である。

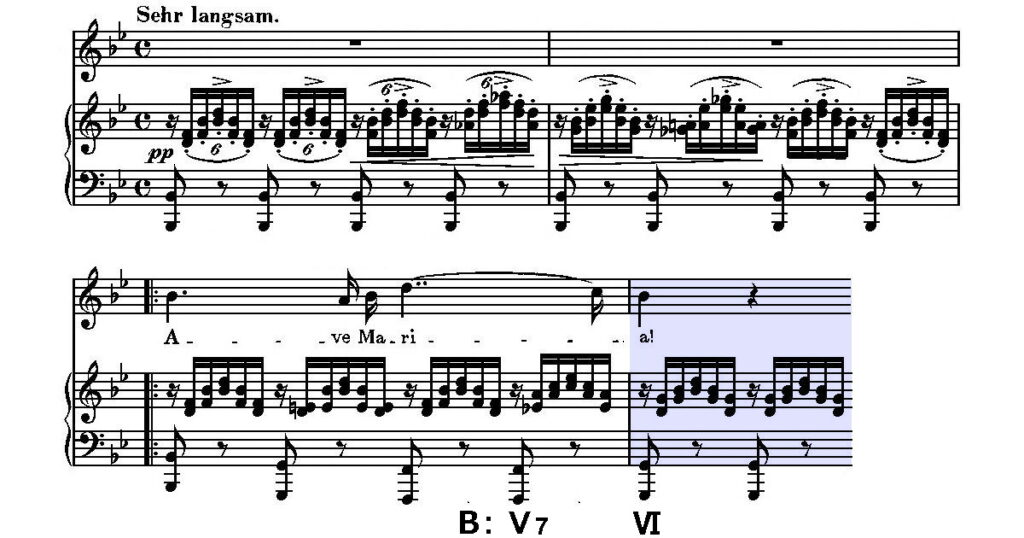

偽終止に至るまでのハーモニーにも注目すべきである。事実、前奏の2小節の和声は絶妙である。

左手には深々としたオクターヴで主音が規則正しく刻まれる。この安定しきった不動のバスの上で、ハープのようなつま弾きがハーモニーを織りなす。1小節目4拍目に現れるAsは安定的な弛緩をともなう下属調を示唆し、サブドミナントへ向かう。アーメン終止のようだ。

しかしここでおそらくはもっとも特徴的で、シューベルト的ともいえるハーモニーがひらめく。2小節目2拍目のGes・A・(C)・Esの減七の和音である。この文脈ではドミナントとなる*。Ges音は変ロ短調から借りた音で、マイナーの暗さ、あるいは切なさがにじむ。しかしそれは一瞬で、すぐに安定的な変ロ長調に戻る。

*正確を期しておけば、変ロ長調のⅤ9(F・A・C・Es・G)の根音省略形(F→×)の同主短調より第9音を借用(G→Ges)した和音。バスが主音で、トニック上のドミナントとなる。なおついでに付言しておくと、前段落で触れた1小節目4拍目のAs・(バスのB)・D・FはⅣ度調(変ホ長調)の借用和音で「Ⅳ度Ⅴ度の7(4ど5どのなな)」ととれる。

これらがすべて盤石のバスの上での揺れとなるのである。だからこそシューベルトはあの減七の和音でC音を抜いた。影の濃い減七色を薄め、バスのB音との衝突を最低限に避け、緊張を緩めたのである。あくまでも揺れは微細であり、まるで予感にすぎないかのように。

そこから聖母マリア様への思いが大きく弧を描く。「アヴェ・マリア!」。そしてフレーズの最後で必殺の偽終止が来る(譜例 青)。これを聞いてどう感じるだろうか。

心の影から祈りが立ち昇るようではないか。

偽終止は安定ではなく、不安定をもたらすのだった。だから音楽は終止せず、前へ繋がる。

終止を弱めるだけなら、別の方法もある。たとえば、何とも味気ないが、Ⅴ7からⅠの第1転回型D・F・Bへ進行すればいい。だが偽終止は終止を回避するだけではなく、不安定は暗さを、それゆえ不安の波紋を広げる。不安とは不安定な心の状態だからである。

偽終止はそんな心理的な深化を表現するハーモニーとなり、曲の核心を形成するのである。

マリア様への思いは不安を呼び起こした。それはあの減七の予感の現実化だったのかもしれない。

心の澱

こうして続く1番から3番の歌詞で心の澱が吐露される。

アヴェ・マリア! やさしき乙女

お聞きください ひとりの娘の願いを

険しくも荒々しいこの岩山より

祈りがあなたに届きますように

朝まで安らかに眠ります

たとえ人が残酷であっても

おお乙女よ 悲しむ娘をご覧ください

聖母よ お願いする子の声を聞いてください!

アヴェ・マリア!

Ave Maria! Jungfrau mild,

Erhöre einer Jungfrau Flehen,

Aus diesem Felsen starr und wild

Soll mein Gebet zu dir hinwehen.

Wir schlafen sicher bis zum Morgen,

Ob Menschen noch so grausam sind.

O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,

O Mutter, hör ein bittend Kind!

Ave Maria!

アヴェ・マリア! 罪なき乙女 !

わたしたちがこの岩に身を沈め

あなたの御加護に包まれるなら

硬い岩も柔らかくなるでしょう

あなたが微笑むと バラの香りが漂います

この湿った岩の裂け目に

ああ 母よ 子の願いを聞いてください

ああ聖女よ ひとりの娘の声を!

アヴェ・マリア!

Ave Maria! Unbefleckt!

Wenn wir auf diesen Fels hinsinken

Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt

Wird weich der harte Fels uns dünken.

Du lächelst, Rosendüfte wehen

In dieser dumpfen Felsenkluft,

O Mutter, höre Kindes Flehen,

O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!

Ave Maria!

アヴェ・マリア! 清らかな乙女!

地上と大気の悪魔たちは

あなたの眼の恩寵によって追い払われ

わたしたちのもとに棲むことができません

静かに運命を受け容れましょう

あなたの聖なる慰めが漂いますように

乙女はやさしく心を傾けてくれるでしょう

父のために祈る乙女の願いに

アヴェ・マリア!

Ave Maria! Reine Magd!

Der Erde und der Luft Dämonen,

Von deines Auges Huld verjagt,

Sie können hier nicht bei uns wohnen,

Wir woll’n uns still dem Schicksal beugen,

Da uns dein heil’ger Trost anweht;

Der Jungfrau wolle hold dich neigen,

Dem Kind, das für den Vater fleht.

Ave Maria!

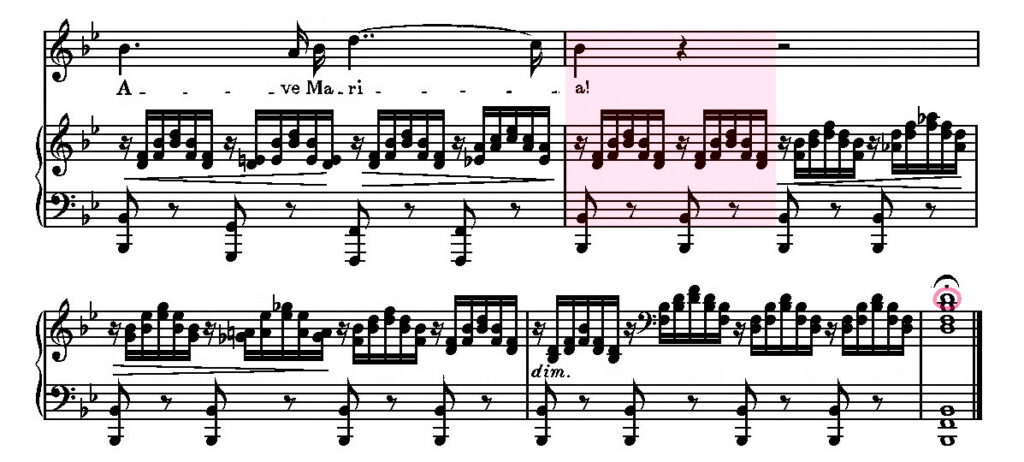

「アヴェ・マリア!」という呼びかけとともに、あの偽終止が心に眠っていた動揺を暴き出したのだった。祈りはひとつのカタルシスなのかもしれない。悩みは祈りへと昇華されるのかもしれない。

だから、祈りの後、マリア様への呼びかけが最後に戻ってくる時は、もはや偽終止ではなく、全終止(譜例 赤)となる。

祈りは届けられたようだ。

生きることは祈ること

こうして、あの前奏が戻ってくる。安定しきった左手も健在である。終止部分では2小節間Ⅰ(トニック)が引き延ばされ、不安は拭い去られ、鎮静化されたようだ。

ただし、前奏部分が繰り返されるということは、あの減七の和音Ges・A・(C)・Esも戻ってくることになる。不安の「予感」と呼んだハーモニーである。もはや祈りが叶えられた後奏では省いてもよかったのかもしれないではないか。

しかしシューベルトはそうしなかった。何らかの意図があったとしたら、最後の終止和音にヒントがあるかもしれない。当然、変ロ長調のⅠで曲は閉じられるが、和音の構成音の配分に注目である。

一般的に、最後の和音はソプラノに主音を配するのが普通である。変ロ長調のこの曲の場合、Ⅰ(B・D・F)のトップの音を主音Bにするのである。移動ドでいえば、ド・ミ・ソのドをソプラノに置いて、終える。これを「完全終止」といったりもする。

しかし「アヴェ・マリア」の場合、譜例をご覧いただきたい、最終和音のソプラノはD、つまり移動ド読みのミである(譜例 赤丸)。これは作者の無意識のせいでも、偶然でもありえない。シューベルトは完全な終結というより、曲が終わった後にも残るわずかな余韻を望んだ。

つまり祈りは完結しない。あの減七の和音が予感していた不安は、心の平安が訪れたはずの曲の最後でも完全には消滅していない。

なぜなら曲が終わっても、祈りは続くからである。生が不安から逃れられない営みであるなら、生きることは祈ることだからである。