シューベルト「ああ、『第九』!」―交響曲第8番ハ長調『グレイト』

「グレイト」の名で呼ばれる交響曲ハ長調D.944、フィナーレにこんなところがある。音楽の怒濤の流れに、ふと静けさが訪れる展開部の冒頭。音楽がト長調から変ホ長調に落ちつくと(3度転調)、クラリネットに光のような旋律が出る。

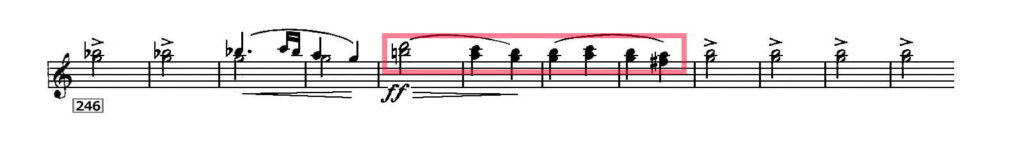

これは何か? どこかで聴いたことのある旋律ではないか? 譜面で確認してみよう。赤く囲ったところである。

これは明らかにベートーヴェン『第九』の「歓喜の歌」ではないか。いつからか、そうとしか聞こえなくなったのだが、かつてはあまり指摘されなかったように思う。しかし、近年では、たとえば日本語版 Wikipedia にはこうある。「クラリネットが奏する第1・2主題と全く異なる旋律はベートーヴェンの交響曲第9番の『歓喜の主題』が改変されて引用されており、ベートーヴェンに対するオマージュと考えられる」。ただし「第1・第2主題と全く異なる」というのは訂正を要する。

というのも、展開部の主題は明らかに長大な第2主題を締めくくるフレーズからとられているからでる。第246小目から引用しようか。譜例、赤で囲んだ部分である(フルートのパート、ここでの調性はト長調)。「改変」というよりは、巧妙にシューベルトの音楽に溶け込ませてあるというべきか。

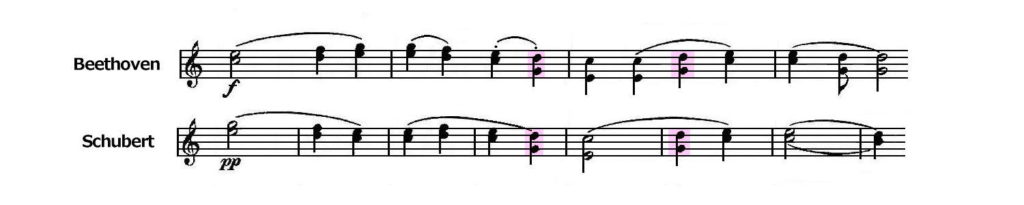

このフレーズは何度となく反復され、記憶に刻まれる。シューベルトは、明らかに、ベートーヴェンの「歓喜の主題」を織り込むための周到な準備をしていた。みずからの主題の最後2小節を「尻とり」のように引き継ぎ、ベートーヴェンの主題に入る。こうして、何の違和感もなく、シューベルトの世界に、まぎれもないベートーヴェンが立ち現れるのである。両者をハ長調に移して比べると、類似は一目瞭然である。

リズム、音の一致はいうまでもない。さらにベートーヴェンの書法で特徴的なところがある。二重奏で上声がミーレード、ドーレーミの順次進行で動く時の「レ」の部分である(譜例 赤)。ベートーヴェンは「レ」に対して下に「ソ」をつけて、完全5度とした。いわゆる「ホルン5度」であり、ピアノ・ソナタ『告別』作品81a冒頭などでもお馴染みの、ベートーヴェン好みの書き方である。シューベルトはこの「ホルン5度」も「いただいた」。明らかにベートーヴェンの響きが彼の頭の中で鳴り響いていたのだろう。『第九』らしさを出したいという意図もあっただろう。

ベートーヴェンの第九交響曲は1824年5月7日に初演、23日に再演された。シューベルトの手紙には、その話題でもちきりのウィーンの様子が描かれているが、果たして彼自身は立ち会ったのか? 記録は残されていない。ただ同年5月末にシューベルトはハンガリーのエステルハージー候のもとへ発ち、31日付けの父親宛の失われた手紙には「交響曲作曲の決意」が語られていたという。また同じ頃「もう新しい歌曲は書いていない。何曲かの器楽を書いたが、それらは大交響曲への道を開くためのもの」ともしたためている。

しかし、どんな記録よりも、『グレイト』フィナーレでのあの「引用」が、ホルン5度をともなうあの「響き」が、シューベルトが「聴いたこと」を証明していないだろうか。

同年10月にウィーンに戻ったシューベルトは再び旅に出た。翌年、1825年に、新しい滞在地、グムンデンとガスタインで大交響曲が書かれたという。1826年、シューベルトは完成した『グムンデン・ガスタイン交響曲』D.849 の楽譜をウイーン楽友協会へ提出したものの、演奏困難とみなされ、実際に演奏されることはなかった(試演されたという説もある)。

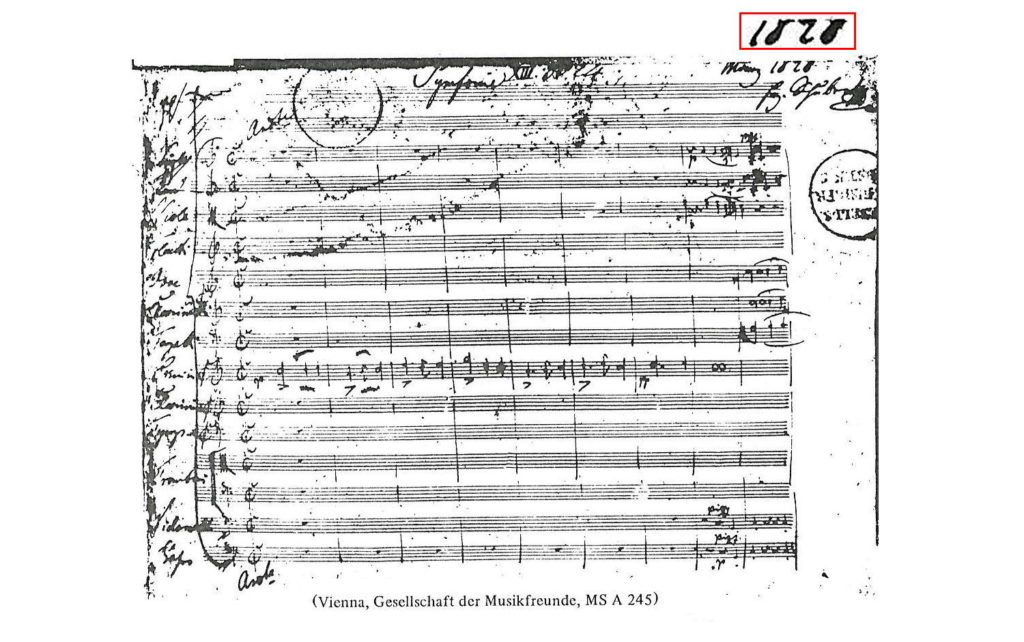

1839年、シューベルト家を訪れたシューマンが一冊の大交響曲のスコアを発見した。これが今日でいう『グレイト』である。音楽史上に燦然と輝く遺産であり、スコアの表紙の右上には「1828」とあった。シューベルトが死の年に完成した彼の芸術の到達点であるとみなされた(下図に拡大して赤枠で示した)。

しかし、よく見ると、1828の最後の「8」は上からなぞったようではないかという疑義が唱えられた。下に書かれていたのは「6」?だったのかもしれない。つまりこの『グレイト』こそが『グムンデン・ガスタイン交響曲』その曲ではなかったか。点と点が繋がる有力な説とみなされた。曲の大部分は1826年までに書き上げられていたのだが、1828年にシューベルトは再びスコアをとり出し、少し手を加えた。そしてその時点の日付を入れたのかもしれない。

こうした資料的な説に、音楽に内在する根拠もつけ加えておきたい。ほかならぬ、あの「歓喜の歌」の引用である。もう一度、想い起こすべきだろうか。ベートーヴェンの『第九』を聴いたことは、明らかに、シューベルトに稲妻のような感動と歓喜をもたらしたのだろう。その大きな感激と興奮のうねりの中で大交響曲の筆を執ったに違いない。だからこそ1824年の『第九』初演から26年の『グレイト』完成までが一連の必然として確認できるのである。そしてすべての原動力の源となった偉大な音楽の象徴として「喜びの歌」が感謝を込めて引用されたとしても、何の不思議もない。

それにしても、おそるべき天才、シューベルト。音楽史上では『第九』以後の座を占める交響曲を求めて何十年も呻吟懊悩していた空白時期がある。ところがシューベルトは直ちに反応し、しかも『第九』に充分対抗しうる純粋器楽での解答となった。だからこそ、破格的な『第九』ではなく、『グレイト』こそが次の時代の規範となりえたのである。しかし『グレイト』は明らかに『第九』から大いなる「生の充溢」と「肯定の美学」を受け継いだ。いつもの暗い淀みや影はここにはない。交響曲が、音楽がもつ根源的な力と「神々の火」に溢れている。

だからこそ引用したかったのだろう。「ありがとう、ベートーヴェン!」。わかる人にはわかるように、でもこれ見よがしでなくてもいい。彼の手腕は絶妙だった。