女性の解放の幕開け―マーク・ボランとT.レックス「ゲット・イット・オン」

1970年代に入って、ポピュラー音楽界には不穏な空気が漂っていた。不安はすぐに現実となった。すでに前年69年の7月に、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズがプールで溺死体となって発見されていた。70年1月、アルバム『明日に架ける橋』が空前の大ヒットを放つなか、サイモンとガーファンクルの不仲説が囁かれた。解散が発表されるのに長くはかからなかった。4月のビ-トルズ解散は全世界を絶望に陥れた。9月にはジミ・ヘンドリックスが死亡し、10月にはジャニス・ジョプリンが、後を追うように、逝った。

当時、ビートルズの解散はただのポピュラー音楽界の騒動ではなかった。ビートルズが消滅した世界は求心力を失ってしまったようだった。ひとつの時代の終焉だった。

しかし人は誰でも時代を失って生きている。個人なら「幼少時代」とか「青年期」とか。それを「成長」と呼ぶこともある。同じ頃、新しい胎動が始まっていたのかもしれない。たとえば71年のキャロル・キングのアルバム『つずれおり』。女性の時代を予感させる新鮮な息吹を感じさせるようだった。しかし予感が現実となるには、ある段階を通過する必要があったのかもしれない。いわゆるグラム・ロックである。

ポスト・ビートルズの系譜

70年代のポピュラー音楽の動向は、図式的に、ポスト・ビートルズとしてとらえられるかもしれない。ビートルズはあらゆる要素が奇跡的に統合した結晶だった。続く時代は分かちがたく統合されたこれらの要素を分裂させた軌跡として理解できるかもしれない。光をいくつかの色に分解させたスペクトルのように、である。

ビートルズの驚異はまず自作自演のバンドだったことにある。エルヴィス・プレスリーは偉大なパフォーマーだったが、彼は専門の作詞家と作曲家から曲を与えられ、それを歌った。「ところがだぜ」と人はいったものだ。「ビートルズは自分たちで曲を創っちゃうんだ」。こうして創作する側と演じる側の伝統的な分業は廃止された。また詩は文学的定型から離れ、柔軟に生活を歌う基盤となる。

「自演」にしても、プレスリーの場合は、どんな形であれ、バック・バンドを従えて歌った。歌と演奏の担当が分かれていた。ビートルズはこれも廃棄した。みずから演奏して、歌うのである。

「自作」には作詞と作曲があり、必然的に、詩を重視する立場と音楽を重視する立場が生まれる。また「自演」の方では歌と演奏があり、どちらかに重心が傾く場合がある。ここではこうした境界をはっきりさせる意図はない。ただポピュラー音楽を構成する要素を確認しているのである。実際はこれらのうちいくつかの要素にアクセントが置かれ、それがバンドの個性となる。しかしビートルズではすべての要素が高次で結合・融合していた。

音楽以外の要素もある。ビートルズは新しいライフ・スタイルの先導者でもあった。長髪は「若者の発見」さえ促した。ビートルズは旧態依然の社会に地殻変動をもたらしたのである。彼らはオピニオン・リーダーであり、ファッション・リーダーでもあった。だが、それ以前に、何といってもルックスが抜群だった。スターの要素としてのルックスを過小評価していいはずがない。

要するに、何もかもが「かっこいい」存在だったのである。すべてがビートルズにおいて奇跡的に均衡していた。次の時代はこの均衡を崩すしかなかった。

ただビートルズにはなかった要素もあった。それは「女性であること」だった。当然である。だから70年代の新しい潮流として、女性シンガー・ソングライターの存在が浮かびがるのも理解できる。

そしてこの新しい路線と微妙に絡むポスト・ビートルズからの流れが想定できる。それはバンドの「かっこよさ」「ルックス」にフォーカスした系統である。つくり上げられた美しい歌手でも、その辺にいる不良っぽい男たちがたむろするバンドでもない。素人上がりの音楽集団なのだが、見た目もいい。いわゆるヴィジュアル系のバンドの出現であり、その根底にはやはりビートルズの存在があっただろう。

そこで現れたのがグラム・ロックという現象だった。それは聴覚だけでなく、視覚を音楽の重要な要素とみなす流れの顕在化だったのかもしれない。

女性のロック

しかし「魅力的な glamorous」ロックというグラム・ロックがこだわった美は、ただかっこいいではなかった。「グラマラス」が示唆するように、多分に女性的な美しさだった。男でもメイクを施し、ゴージャスできらびやかな衣装を着たりする。時には女物の服が愛用されたりもした。パフォーマーのビジュアル・スタイルはアンドロジニー(両性具有)的であり、中性的な怪しい雰囲気を漂よわせる。

グラム・ロックの説明として、しばしば用いられるのが、ゲイの仕草をなどを指すキャンプ camp という概念である。あだっぽくも反社会的なものをにじませ、しかも都会的に洗練された毒々しさで特徴づけられる。直接的な表現より裏に秘めた暗喩や、反語や皮肉を織り交ぜた屈折した表現を好む。性的倒錯に象徴されるように、社会の日陰で輝き、そこにある真実を浮かび上がらせるのである。

グラム・ロックの美は影を帯びたきらめきである。この美に熱狂したのが女性だった。ロックといえば、社会を批判する「怒れる若者」のイメージがあった。グラム・ロックはそんな固定観念を一掃した。

代表的なアーティストとしては、デヴィッド・ボウイ、ロキシー・ミュージックなどの名があげられるだろう。だが、何といっても、グラム・ロックの立役者ともいうべきマーク・ボラン率いるT.レックスである。初期のライヴ映像を観ると、当時の人気、特に女性の熱狂ぶりはすさまじい。まず観客はほとんど女性である。

グラム・ロックのサウンド

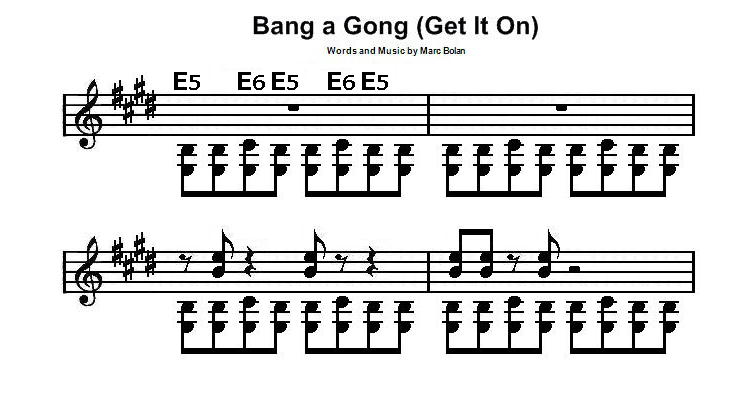

グラム・ロックの確立は1971年のT.レックスのシングル「ホット・ラヴ」だともいわれる。しかし決定打は、やはり同年のアルバム『電気の武者』からの「ゲット・イット・オン」*だろう。T.レックス最大のヒット曲である。

*アメリカではチェイスの同名の曲との混同を避けるため、“Bang a Gong (Get It On)”と後に改題された。―英語版 wikipedia

マーク・ボランのヴォーカルはロック風に絶叫するのでも、声を張り上げて絶唱するのでもない。何かぼそぼそと呟いているような。麻痺的にシャウトもするが、基本的に歌というより、語りのようでもある。

音楽はチャック・ベリーからいただいたというリフで淡々と進められ、構造はヴァースとリフレインが交替するという単純なもの。コードはパワー・コードが主体で、これぞロックという感じ。ギターのフレット上で指を動かし、クラシックでいう刺繍和音風に音をずらしてリズムを刻み、リフの土台とする。

原始的とさえいえる音楽かもしれない。ピンク・フロイトやレッド・ツェッペリンをフォローしていた当時のロック・ファンにはそう聞こえたはずだ。リフレインでは女声コーラスがかぶり、光を添える。おおげさなキーボードのグリッサンドが飛び込んできたりもする。何とも陳腐で、どこか卑猥なような、それでゴージャス感もある、そんな音楽である。

きみはダーティでスウィート

問題は歌詞である。最初の2つのヴァースを見てみよう(下ではひとつにまとめた)。

きみはエロくてかわいい

喪服をまとい 振り返らない 好きだよ

きみはエロくてかわいい

そいで スリムできゃしゃ

ヒドラの歯をもっている

きみはエロくてかわいい そしてぼくのもの

Well you’re dirty and sweet

Clad in black don’t look back and I love you

You’re dirty and sweet, oh yeah

Well you’re slim and you’re weak

You’ve got the teeth of the hydra upon you

You’re dirty sweet and you’re my girl

「きみはエロくてかわいい」が曲のモティーフともいえる。「エロい 」と訳した dirty は「汚れた」という意味だが、むしろ「卑猥な」「淫らな」「いやらしい」ととれる。“dirty old man”なら「スケベじじい」である。しかし「じじい」どころではない。「かわいい sweet 女の子」なのである。

明らかに、およそ結びつかないような属性を結合させる戦略が見てとれる。喪服は過去の死を引きずっているが、きみは振り返らない。きみはか弱い女の子で、ガラス細工のように繊細だという。ところが、虫も殺さないようで、時にはヒドラの歯をむく。ヒドラとはギリシャ神話の海蛇であり、9つの首を持ち、猛毒で恐れられる。

次のヴァースにはこうある。「きみは車のよう。ダイアモンドの星きらめくホィール・キャップの後光が射している」。ひどくセクシーな彼女はまた聖なる存在でもある。最後はこうだ。「きみは風のように軽やかで、しかもワイルド」。

ヴァースの残りは彼女の描写に向かう。鷲の羽根でいっぱいのコートは、飼い慣らされていないきみの若さのよう(やみがたい衝動にうずく若さと、自由に羽ばたく鷲の連想。コートを着ると、若さが飛翔する?)。靴とストッキングの中にはブルースがある(女性的な悩み? ブルースへの言及に注目)。

ヴァースの後にはお馴染みのリフレインが来る。“Get it on, bang a gong……”。「始めよう、ドラを鳴らせ」である。ドラは「始め」の合図。何を始めるか? ヴァースの内容からおよそ察しがつかないはずがない。

聖と性

「女性は社会によってつくられる」というシモーヌ・ヴェイユの有名な言葉があるが、特に女性に限ったことではないだろう。男だって社会的存在である。しかし永い歴史の中で、女性が特別な枠に押し込められてきた事実は認めなければならない。その枠とは男性優位の価値観から生じたのだろう。

男にとって女性は「生む性」として畏敬の対象でありながら、みずからの所有物として一方的に専有すべき存在だった。女はひとりの男に従属し、庇護されるべきであり、そうでない女は道を踏み外した「罪ある女」とみなされる。ここでマグダラのマリアが直ちに想い起こされるが、対極にあるのが聖母マリアさまである。

聖母マリアは男優位の社会における女性の規範として崇拝の対象とされる。男の価値観にとって、巧妙で、都合のいいイメージといえようが、社会に、さらには女性たちにとっても称賛すべき、理想の鑑とされるのである。

では男による専有化は女に何を課すのか。性の制限である。処女で懐妊したマリアがそれを象徴する。祭り上げられた聖女とは、性において清らかな女性なのである。この構図は男性優位の世界では多かれ少なかれ地球規模で支配的なのだろうが、西洋ではキリスト教的世界観によって教義に完璧に織り込まれ、壮大な文化を生み出し、社会に深く浸透してきた。

ほんの一例だが、たとえばボーマルシェの戯曲『フィガロの結婚』では18世紀社会の女性の立場の悲惨さが糾弾される(モーツァルトのオペラでは省略)。シューマンの連作歌曲集『女の愛と生涯』の主人公は男のために存在するかのようだ。とりわけ象徴的なのはオペラ『カルメン』だろう。奔放な愛に生きる主人公は歴史的・社会的文脈からいえば、とんでもない女である。しかし一方で清純でひたむきな愛に生きるミカエラという存在が並置される。つまり、革命的なオペラの中でも、カルメン=マグダラのマリア、ミカエラ=聖母マリアの図式が脈々と生きているのである。

しかしマグダラのマリアも聖母マリアも、同じ「マリア」である。これは象徴的である。性性と聖性はひとつの個体の中で共存するのである。

ところが歴史は女性の「聖」と「性」を分離させ、前者を肯定的に、後者を否定的に決めつけ、すり込ませてきた。「ゲット・イット・オン」がぶち壊したのはこの図式だったのである。何といっても「エロい」のは「かわいい」。否定的どころではない。大肯定なのである。ものすごい衝撃波ではないか。

ひょっとしたらT.レックスの異常なまでの女性への人気は、聖と性を包含した全体としての女性像が、ほかならぬ女性によって、歓呼をもって受け容れられたことを意味するのかもしれない。彼女たちにとっては無意識であったのかもしれないが。

女性の解放

60年代後半のサブカルチャーとしてのヒッピーは、60年代前半にポップスに浸っていたローティーンがハイティーンとなった結果の現れのひとつだったかもしれない。1969年のウッドストック・フェスティヴァルこそはヒッピー文化の頂点をきわめる祭典だった。しかしヒッピーの運動の実態は「セックス、ドラッグ、ロックンロール」にすぎなかったともいわれる。性の解放はすでに既成事実化していた。だがグラム・ロックはその次の段階へ進んだといえるかもしれない。

なぜなら「エロくてかわいい」という宣言は、性的であることは自然であるというより以上のことをいっているからである。すなわち積極的な賛美の対象だというのである。それが男の側からの女性の評価として堂々と表明され、巷に流れる。女性の意識が変わらないはずがない。清純であるふりをする必要はない。女のなまめかしさムンムンを、男は大好きなんだ!

何も性に関してだけではない。伝統によって、社会によってつくりあげられた女を演じ続ける必要はもうない。性はありのままの自分に到達するための突破口にすぎなかった。

「ゲット・イット・オン」がこじ開けたのは、ほかならぬ「意識」だった。

今や等身大となった女性はみずからの生活を歌う。カーリー・サイモンのアルバム『ノー・シークレッツ』(1972年)では赤裸々に女性の現実が歌われる。「待ちすぎて」のテーマはずばりセックス。60年代ポップスは男の子への憧れ満載だったが、ここでは男に対する不満や幻滅が吐露されもする。現実の味はほろ苦い。社会的な軛から解き放たれた女、というより「人間」がそこにいる。

ジャニス・イアンの代表曲「17歳のころ」(1975年)は、絶対、女性にしか書けない内容である。「みにくいアヒルの子」で生まれた宿命を歌うのであるが、セックス・アピールを武器にできない女性の恨み節のようにも聞こえる。あるいは「きみはエロくてかわいい」という男性側の嗜好?に対する女性側のちょっとした反発のようでもある。いずれにしても、容姿がすべてであるかのような詩の偏向が、女性の本音を垣間見せる。カーラ・ボノフはより内省的に女性の心の襞を歌った。

明らかに70年代の女性シンガー・ソングライターたちの世界はキャロル・キングの次の段階へ進んでおり、それを促したのが「ゲット・イット・オン」を始めとするグラム・ロックではなかったか。せき止められていた流れはうねりとなって現在に続いている。マーク・ボランは1977年に急逝した。もっと生きていたら「わたしの時代が来た」といったかもしれない。

多様性が説かれ、性差別の廃棄が叫ばれる現代である。しかしそれは性をスルーすることを意味しない。少なくとも歴史はそう教えている。

存在を顕在化させるブルースの系譜

あの単純な「ゲット・イット・オン」が及ぼした影響には測りがたいものがある。それにしても曲の前述した音楽的特徴を総合すると、ブルースに行き着かないだろうか。ちなみにコード進行はこうなる。

verse |E |E |A |E |A |E |E |

refrain |G |A |E |E |

何のことはない。ブルース・コードにちょっと手を加えただけの代物なのである。ドミナントがまったく出てこないのは、いっそう原始的でさえある(本来はドミナントBが出るところをGに置き換えた)。やっぱりそうか。

想い起こせば、かつて新大陸で黒人たちが奴隷から解放され、みずからの存在を歌い上げたのがブルースだった。50年代、ブルースは飛び火して、白人によってロックンロール化され、若者の台頭を促した。そして70年代、今度は、それまで社会の常識に縛られていた女性を覚醒させた。社会の表層からは見えなかった階層の産声、それがブルースなのだった。