聖なる音調と俗な響き―ドビュッシー『神聖な舞曲と世俗的な舞曲』

弦楽と半音階ハープのための『神聖な舞曲と世俗的な舞曲』という愛すべき作品がある。ドビュッシー1904年の作曲で、特に「世俗的な舞曲」の方はハープ小協奏曲のようでもある。2つの舞曲はつなぎ合わされ、続けて演奏される。両方とも三拍子で、「神聖な」トレ・モデレ(きわめて穏やかに)は二分の三拍子、「世俗的な」モデレ(穏やかに)は四分の三拍子である。

ドビュッシーはこれらの聖と俗の音響をどのように書き分けたのだろうか。

聖なる音調

「神聖な舞曲」はこのように始まる。

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの厳粛なユニゾンである。静謐な祈りの pp だが、甘美な表情 diux et expressif も湛えている。聖なる音楽の代表格は中世のグレゴリオ聖歌であり、神聖なものの伝統的な表現でもある。そしてグレゴリオ聖歌の基本様式がユニゾンなのである。ひとつの旋律に魂を合一させる響きである。

調号はひとつ。調性でいえば、ヘ長調かニ短調ということになる。しかし旋律線に注目すべきである。ラ(=ニ短調の属音)から始まるメロディはニ短調を思わせる。しかし2小節目ですぐにドが出て、否定される。なぜならニ短調ではドは導音化され、ド♯となって、ドミナントを形成するのが普通だからである。だから本位ド→レという進行はニ短調ではありえない。

ではヘ長調か? だが旋律の動きはニ短調の半終止に落ちつくようだ。さらに特徴的なのは、ヘ長調/ニ短調の徴ともいえるシ♭が使われていないことである。要するに、調性感が曖昧なのである。では何の響きかというと、伝統的には、ドリア「風」ということになるだろう。「風」というのは、ドリア旋法を特徴づけるシーナチュラルが出ていないからである。

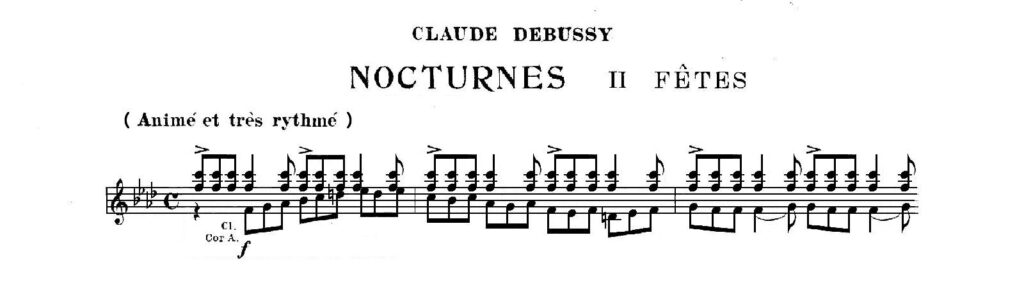

中世の旋法である教会旋法には調号はなく、ダイアトニック音階で出発音(主音)をレ、ミ、ファ、ソとする七音音階を基本とする。しかし、長・短調の調性の時代を通過して、近代に教会旋法が復活した時、レを主音とするドリア旋法は♭1つのニ短調のように記譜された。これはフレーズや楽節の区切りなどでカデンツを形成する傾向があり、緩い調性との共存関係があるともいえるからである。また調号によって転旋が明確になるのはいうまでもない。ちなみに下はドビュッシーの『夜想曲集』の第2曲「祭」冒頭である。ヘ短調の調号だが、クラリネットとコール・アングレで出る音階風の旋律(実音)は、臨時記号で第6音をナチュラルとし、ヘードリア(主音をへとするドリア旋法)としている*。

*逆に調性の確立期にはニ短調はドリア旋法のように、つまり調号なしで記譜されたりもした。バロック中期のスヴェーリンクの「半音階的幻想曲」やバッハ初期の「トッカータとフーガニ短調」などの例がよく知られている。

ただし、本位シはドリア旋法に固有な音だが、明らかに厄介である。旋律だけならまだしも、ハーモニーと組み合わされ、ソ、特にファと同時に響くと、ハ長調のドミナントのように聞こえる。ドミナントはまさに調性の核であり、この時代の音楽が徹底して避けたいものだった。「神聖な舞曲」では導音進行は回避され、平行和声や全音音階が多用され、調性的な響きは消し去られている。

さらにつきつめると、「神聖な舞曲」冒頭はペンタトニックで書かれているとみなすこともできる。正確にいえば、レ・ミ・ソ・ラ・ドの五音音階、つまり東川理論的にいうと、陽類(半音のない五音音階ド・レ・ミ・ソ・ラ・ドによる)二調(主音がニの)レ旋法(レから始まるレ・ミ・ソ・ラ・ドの旋法)に拠るということになるだろう。これは東川氏が「君が代」の音律だと究明した旋法である*。しかし「君が代」で使われている音はレ・ミ・ソ・ラ・シ・ドで、1回出るシが含まれているから、むしろ「君が代」の方がドリア風であるともいえる。いずれにしても、どちらも荘重で、気品があり、「神聖」にふさわしい。

*東川清一『《君が代》考』春秋社、2007年。

「問題の《君が代》は、第4小節で一時的に調号としてのシャープが一つ多い均に転調する場合は別として、終始、『陽類(♮均)ニ調レ旋法』で進行していると、考えることになると思う」(36頁)。一般的にいわれている「壱越調律旋」を訂正し、転調部分も含め、ドリア旋法との親近性も示した。

俗な響き

「神聖な舞曲」がバスにレ→ラレ→シ♭という動きを残して、そのまま「世俗的な舞曲」に入る。調号は♭×1から♯×2に変わる。これは調性音楽ではニ短調からニ長調、つまり同主長調への転調を意味する。しかし♭1がニ短調ではなかったように、♯2もニ長調ではない。

ドビュッシーは音楽史に詳しかったのか。西洋では人文主義が花開いたルネサンス期に初めて三和音が鳴り響き、以後、主流となった。それは人間的な審美眼による「美しい響き」への開眼であり、人間そのものの発見でもあった。ドビュッシーは、神中心の世界観からの離脱の象徴ともいえる3度の響きで、「世俗的な舞曲」を始めたのである。長三和音の柔らかい響きが休符に揺れる。

旋律のGにはやや耳障りなシャープがつく。Aへ向かう倚音(非和声音)として調性音楽でも全くないわけではないが、7小節目でG♯が下行すると、音階の固有音であることが明らかとなる。すなわち、長音階ではなく、ニ長調の第4音が♯した旋法なのである。教会旋法ではこれはファから始まるリディア旋法であり、ここではニを主音として記譜したのである。調号はニ長調とし、半音高い第4音は臨時記号で対応する。

ハ長調の音階だったら第4音ファに♯をつけた旋法である。リディア旋法は♯1個分だけ長音階よりも明るく、少しばかりエッジの効いた響きに特徴がある。ベートーヴェンは弦楽四重奏曲第15弾イ短調の第3楽章に「リディア旋法による病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」を書いた。射し込んでくる希望の光を、普通の長音階では出せない、神秘的なまばゆさとして描きたかったのだろう。ちなみにベートーヴェンは調号なしでヘ長調風に書いている。しかしリディア風増4度はショパンも愛したが、その起源は民謡にある。「世俗的な」響きとしてのリディア旋法の伝統があるのも確かなのである。ドビュッシーの「喜びの島」で躍り跳ねる旋律もリディア旋法。ラヴェルの名作ヴァイオリン・ソナタなどでもリディア風の香りする。

要するに、聖と俗を対比的に描くにあたってのドビュッシーの戦略は、こうだった。「神聖」と「世俗」を旋法を変えて書き分けるのである。おおざっぱにいって、われわれは普通の生活で長調と短調の響きに慣れている。「明るい」「楽しい」長調と「暗い」「悲しい」短調の二元的対立項である。しかし旋法はもっと繊細なグラデーションの中で多彩な音楽表現を可能とするのである。

「聖」と「俗」のもうひとつの音楽的表現

「神聖な舞曲と世俗的な舞曲」では両舞曲とも調性から遊離した世界を漂う。ここで問題となるのは、曲の締めくくり、終止をどうするかである。音楽に終止符「。」を打つのは、調性音楽がきわめて得意だった。というより、音楽史を紐解けば、機能和声を形成する歴史はカデンツ(終止形)の体系化の積み上げにほかならなかった。最初、楽曲のまさに終止部分に置かれたカデンツは、楽曲のほとんどすべてに活用されるようになり、ベートーヴェンの交響曲の終止部分など、その強大な威力を「これでもか。これでもか」と見せつけることになる。

しかし、こうした野暮ともいえる断定的な終止は引き継ぐべくもなかったし、調性の強度が弱まるにつれ、新しい様式との整合性が図られなければならなかった。もうほとんど終止形が姿を消したドビュッシーの時代にあって、終止感を出す、それも伝統的な調性との折り合いを付ける方法があった。

典型的なカデンツはハ長調でコード G → C の進行であり、バスはソ→ドと動かなければならない。「はいおしまい」のジャン・ジャン!の音である。バスのソ→ド以外の進行(転回形など)では、十分な終止感が得られない。そこでドビュッシーはこのバスの根音進行だけを残した。

二つの舞曲を参照してみよう。曲の終盤、さあ終わりが見えてきたという部分である。まず「神聖な舞曲」。(以下はピアノ編曲譜で)

そして第2曲「世俗的な舞曲」である。

両方ともバスの根音進行がある。

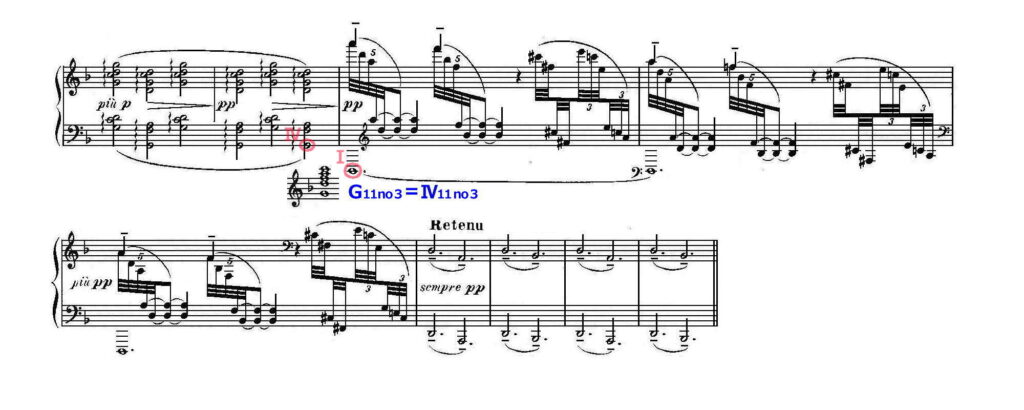

2番目の「世俗的」の方から行こう。譜例の最初、バスは G→A と動いており、次に D に解決する。これを移動ドでいえば、ファ→ソ→ドというSDTというカデンツそのものの進行であり、ソ→ドはまさに解決である。ただし A音のハーモニーは A の11thとなっており、第3音が欠けている(和音表記では「no 3」で示す)。いわゆるテンション・ノートが積み重ねられており、第3音=導音を省略することで、ドミナント臭を消しているのである。

以上の、コード・ネイムを和音記号で表すと、Ⅴ11no3となり、Ⅰに解決している。こうして終止感はバスの進行によってもたらされるが、ハーモニーはそれを完全に支持してはいないという構図が見てとれる。しかし、バスが古典的なⅤ→Ⅰ(移動ドでソ-ド)であることに変わりはない。

こうして第1曲の「神聖な」に遡ってみよう.終止部分のコードの構成はまったく同じである。G11no3、つまりG の 11th の第3音省略形である。第3音を欠くことで、三和音の個性を消したハイテンションなコード。ただし第2曲ではAだったが、こっちはGである。これは何を意味するのか。バスの進行でいえば、第2曲は A→D(Ⅴ→Ⅰ) 、第1曲では G→D (Ⅳ→Ⅰ)となっている。両曲の主音は同じDである。

「神聖な舞曲」はⅣ→Ⅰで終止、「世俗的な舞曲」は Ⅴ→Ⅰ で終止ということになる。古典的な和声法では、典型的な終止である Ⅴ→Ⅰは「正格終止」と呼ばれる。これに対してより柔らかい「変格」という終止法もある。これが Ⅳ→Ⅰ であり、別名「アーメン終止」ともいう。すなわち変格終止は特に宗教音楽での伝統的な終止法なのである。ドビュッシーは2曲でこれらの古典的な終止法を使い分けたのである。

「神聖な舞曲」は音調はドリア風に(あるいはレを主音とする五音音階で)醸し出し、最後は変格終止(アーメン終止)をもって終わった。そして「世俗的な舞曲」ではリディア旋法の響きで、終止は一般的な正格終止とした。もちろん終止のハーモニーは古典的な明瞭さはなく、20世紀初めの色彩を帯びる。ドビュッシーがこの作品に望んだ基本的なスタンスが見えるようだ。

「世俗的な舞曲」の最後のハープの和弦では♯G の前打音が強打され(譜例 青)、リディアの香りをまき散らして曲は終わる。

音