物か光か? 主題かハーモニーか?―ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」

戸外にキャンヴァスを立て、絵筆を動かそうとした時、モネ Claude Monet( 1840 – 1926)は驚いたことだろう。それまでアトリエに引きこもって「物」を描いていた画家を外へ連れ出したのは、19世紀中頃に発明されたチューブ入り絵の具だった。外で彼の網膜に映し出されたのは、氾濫する「光」だったに違いない。

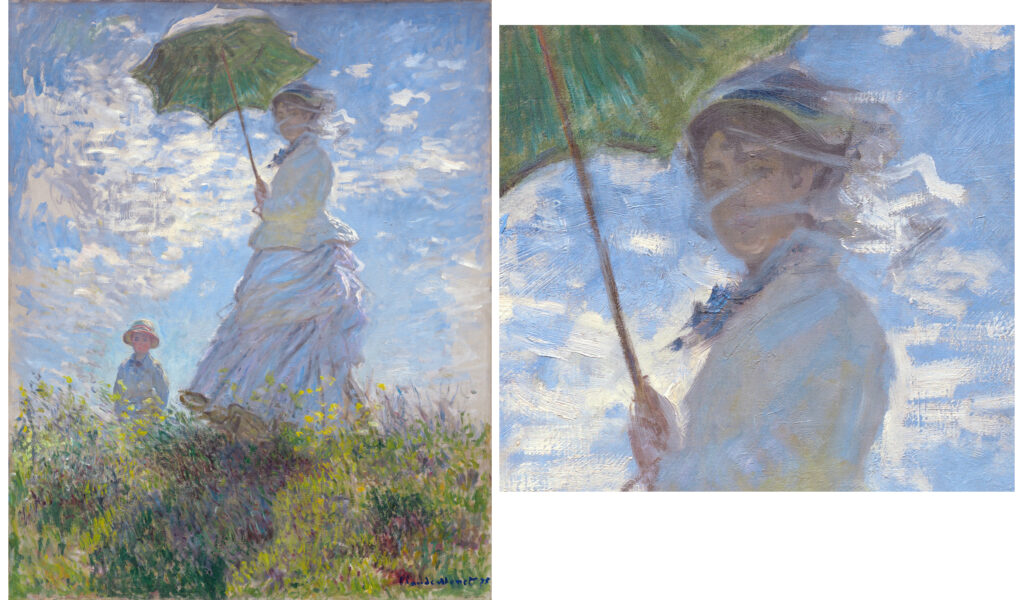

『散歩、日傘をさす女性』(1875年)では、圧倒的な外光に外気の流動的なダイナミズムが加わる。初夏のさわやかな風が野をリズミカルに駆け抜ける。女性(モネ夫人カミーユ)のドレスをもてあそび、顔のヴェールは陽を浴びながら揺れて、背景の雲に溶け込むようだ。しかしながら、光と空気の躍動にもかかわらず、動と静が一致しているように感じられる。人体を少し右に配し、シンメトリーを崩しながら、やや左に寄った日傘と左の子供(息子ジャン)によって、絶妙な構図が獲得されているからだろう。

それにしても、光が踊る。衣服と戯れるように、草花とハーモニーを奏でるように。野に落ちた光はドレスに跳ね返り、白い布と遊んだりもする。日傘の内側にも照り返しが萌えるようだ。結果として、正確なデッサンや描写は問題にならない。たとえば夫人の顔がはっきり描かれていないのは、ヴェールのゆえだけではない。たとえばパラソルを握る手も決して写実的とはいえない。しかしこれが現実なのだろう。

物か光か? これがモネが行き着いた問いではなかったか。われわれは「暗くて物が見えない」という。つまり光によって物を見ている、と。しかし、ひょっとしたら、われわれは物によって光を見ているのではないか。神が「光あれ!」といった時、この世が現れたというが(『旧約聖書』創世記)、存在は光そのものだったのかもしれない。たとえば海。海に形があるかどうか別にして、海はただの青じゃなかった。しかも刻々と変化し、同じ色はない。なぜなら、われわれは海そのものではなくて、反射する光を見ているからである。そんな海を描くとこうなるのだろう。

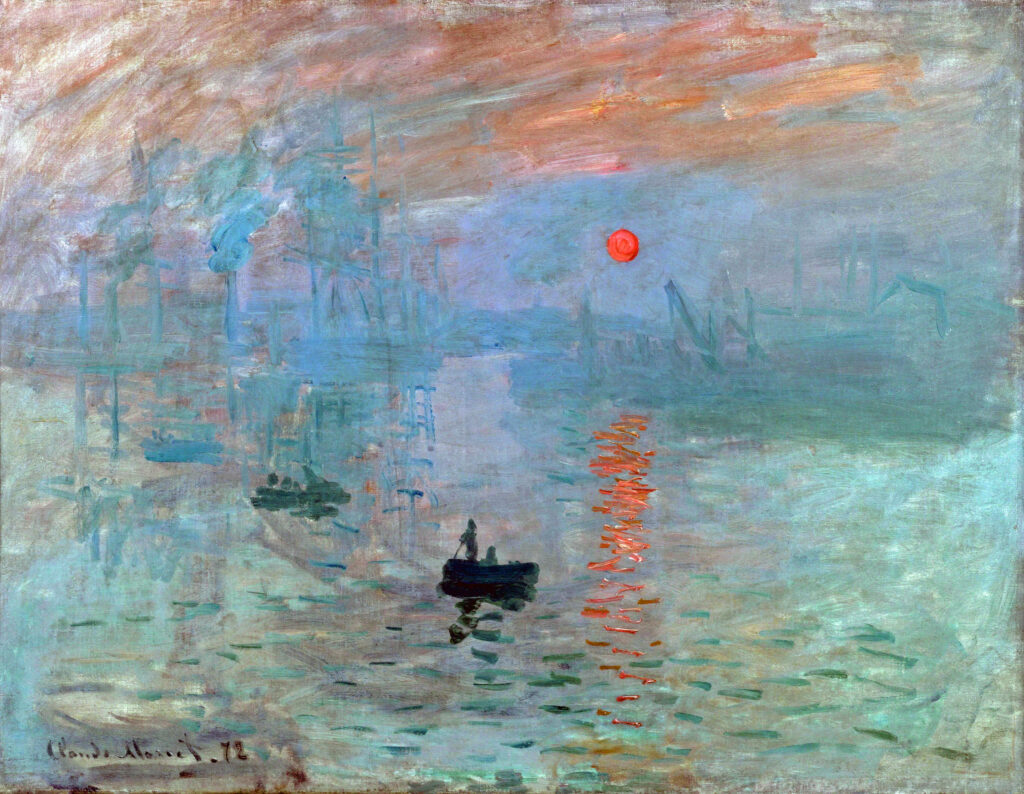

『印象・日の出』(1872年)である。古典的なデッサンを重んじる立場からは「落選」の刻印が押され、「ただの印象じゃないか」と皮肉を込めて揶揄された。「印象? いいじゃないか」ということで、新しいムーヴメントは「印象派」と名づけられ、西洋美術史上の革命を先導することになった。

音楽の印象派

物は光によって見えるのか?それとも、物によって光が見えるか? 少なくとも印象派が発見したのは光の重要性だった。美術史上の発見と似た現象が音楽にも見られる。というか、時代の地殻変動がさまざまな芸術を揺り動かしていたというべきか。

音楽、少なくとも古典的な音楽の基本となるのは「主題」「メロディ」である。主題は個性的な動機(モティーフ)を含み、動機は続く音楽の素材ともなる。ハーモニーは主題の一要素として位置づけられる。といっても、まず主題が生み出され、次にハーモニーが施される、というのではない。両者はセットで想定されるのが普通である。あるいは和声から旋律が導き出される場合さえあるだろう。ただしその関係は基本的に固定されている。主題にぴったり合った意匠・衣装としてのハーモニーという発想なのである。

しかしドビュッシーはこう考えたのではないか。「メロディがあってハーモニーがある」ではなくて、「ハーモニーを聴かせるためのメロディ」があってもいい。メロディはハーモニーという衣装を着せ替えるための人形のような存在にすぎない。これは光の変化を映し出す物という発想に近くないだろうか。

だからさまざまな和声づけを可能とするような主題が案出されなければならない。たとえば1894年の「牧神の午後への前奏曲」である。

旋律はまず曖昧なリズムで半音階的に上下する。後半は分散和音的に動くが、調性的ではない。何よりも、フルート・ソロによる旋律にはハーモニーが付いていない。これから始まる「ハーモニーの変奏」を示唆するために、まず無着色の素材を出すかのように。曲全体はABAの三部形式といえようが、主題全体はA部分で合計6回が反復される。最初のAでは次の3回である。和音を旋律の下に記し、コードネームを付す。

フルート奏する旋律自体も徐々に変化・変奏されるが、新機軸はハーモニーである。それぞれ異なるハーモニーで導入されるのである。たとえば最初の和音は、1回目はD(D・F♯・A)、2回目E6(E・G♯・B・C♯)、3回目はE9(E・G♯・B・D・F♯)となる。コードの種類がそれぞれ異なり、だんだん複雑になる。主題冒頭の音C♯は和音の7th→6th→13thとして解釈される。メジャー7の甘美な響き、6のあたたかい響き、9の和音と13thの音がきしむ鈍く光る響き。ハーモニーは音楽における音色の要素でもあり、主題の出現とともに微妙に色彩が移ろう。

中間部Bに続いて、同じ旋律が帰ってくる。断片を除くと3回、楽譜で確認してみよう。

特徴的な和音は番号4の第82小節と番号5の第89小節である。9thのコードとみなせようが、肝心の3度が抜けている。メジャーともマイナーともつかないテンション・コードを求めたのか。

ここで注目すべきは、4回目と5回目である。度数は違うが、両者のハーモニーは同じである。色彩の変化のために、これまですべて和声を変えたのではなかったか? しかし5回目の措置は、逆に、ドビュッシーの究極の意図を明かすように思われる。彼がやろうとしたのは、最終的には色彩の変化だった。そのためのパラメータとしてハーモニーが重要視されたのだった。しかしここでは担当楽器をフルートからはじめてオーボエに換えたのである。音色を決定する基本的な要素が楽器であることはいうまでもない。つまり音色を変えるパラメータをハーモニーから楽器に切り替えたわけで、色彩の変化こそが究極の目的だっただろう。

6回の反復のうち、5回目だけ変ホ長調っぽくなるのも、♭系の柔らかさとシャープ系のとんがった音調のイメージの違いを想定したのかもしれない。

「形」としての主題から「色」の変化を帯びる物としての主題という発想への転換。そして色彩の変化をもたらす要素としてのハーモニーの重視。主題はさまざまな色彩をともなう光を浴びて浮かび上がる登場人物のようだ。

なお絵画の印象派はここからさらなる発展を遂げたように見える。音楽も同じだったろう。