ラヴェルの根底にある人間性の息吹― ピアノ協奏曲ト長調

「協奏曲は深遠さを狙うより、娯楽であるべきだ」。ラヴェルのピアノ協奏曲が論じられる時、必ず引き合いに出される作曲者自身の言葉である。歴史を踏まえた協奏曲というジャンルへの見識を示すと同時に、ベートーヴェンが惹き起こした変革への警戒でもあるだろう。

「深遠さを狙う」という表現は、おそらくは、協奏曲の「交響曲化」といい換えることもできるだろう。ベートーヴェンの協奏曲は1曲ごとにまさに交響曲への道を辿る。その延長線上に終着点として位置づけられるのがブラームスだったかもしれない。だが協奏曲はそれ自体が独立したジャンルである、というのがラヴェルの本意だったに違いない。

音楽通のラヴェルが、重厚に傾く協奏曲の歴史を反面教師として眺めていた、ということだろう。その歴史の中で、彼にとってきらりと光る曲があったのではないか。メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲である。とくに第1楽章では伝統的なカデンツァを展開部の最後に置き、再現へとスムーズに繋げるという独創的なアイディアが採用されていた。楽章から切り離されたソロの活躍のステージは有機的に本体へ組み込まれる。

具体的な解決法はともかく、カデンツァのこのビルト・イン(内蔵)化という発想において、ラヴェルがメンデルスゾーンから得たものは小さくなかったのではではないか。そうした視点がピアノ協奏曲ト長調に新しい光をもたらすように思える。

第1楽章のソナタ形式

ラヴェルの(両手のための)唯一のピアノ協奏曲は、晩年の1931年に書かれた。第1楽章はクラシカルなラヴェルらしく、伝統的なソナタ形式の配列に基づいている。ただしモーツァルトのような協奏風ソナタ形式はあまりにも形骸的すぎる。いわゆるオーケストラ提示部は省かれ、すぐに独奏ピアノが飛び出す。これもメンデルスゾーンと同じである。

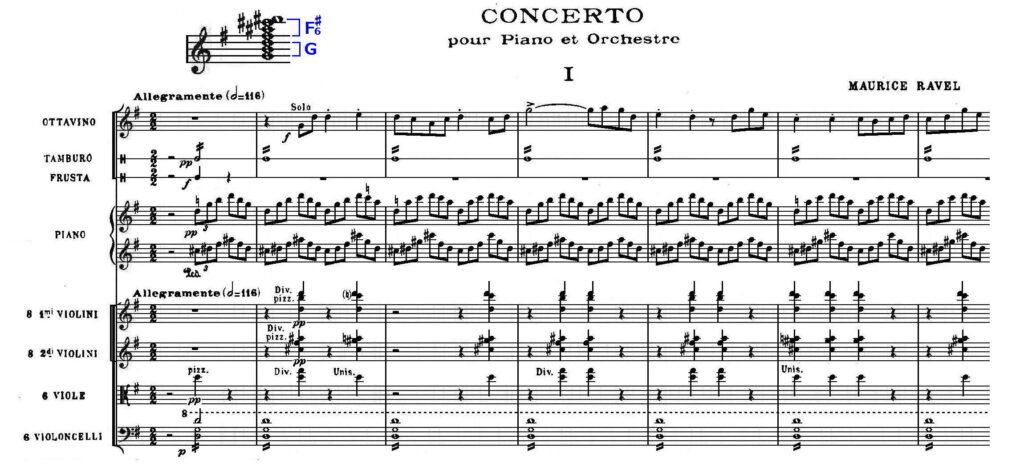

いわゆる第1主題はピッコロにまわされ、ピアノのアルペジオによって色彩が渦まく。ハーモニー転換がリズムを生み、音楽を文節化する古典的な発想ではなく、この時代によくある「音の壁紙」としての和声である。

ハーモニーの構成音はコードネイムでいうと「G」に加え、7thのF♯上の長三和音「F♯」プラス6となる。GとF♯6がポリコード風に重ねられるのである*。和音は最低音がDで、つまり第2転回型である。第2転回型和音で曲を始める例はすでにベートーヴェンにもあるが、音楽は不安定に飛び込んでくる。

*ちなみに、あえていえば、コードGの付加音のA♯=B♭はブルー・ノートのようであり、C♯はリディア風、D♯=E♭はト短調の固有和音ともいえる。つまり第1楽章のあらゆる要素を体現しているようでもある。

第1主題も、明確な反復を欠いた音の羅列のようで、古典的な意味での「主題」ではないが、ソナタ形式の図式の中ではそう呼ぶしかない。記号2以下のトランペットによる第1主題の提示が古典的なトゥッティのように聞こえる。やがていわゆる第2主題がピアノに現れる。

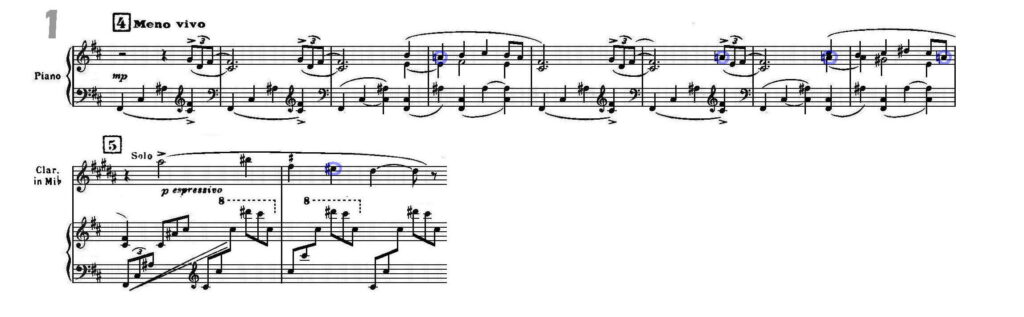

左手の和音はF♯のメジャーの明るい響きである。しかし右手の旋律の音はことごとく長三和音を決定づけるA♯がナチュラル化している(譜例 青)。これがブルー・ノートである。ハーモニーのAシャープと旋律のAナチュラルがクラッシュし、憂鬱をにじませる。最初の8小節が終わって、Es管クラリネットの合いの手にもくっきりとブルー・ノートが刻印されている*。「まるでジャズみたい」。そんな感じである。

*移調楽器だと記譜上の音と実音が違うのでわかりにくいが、あえて移動ド風にいうと、「ソーラミレドー」のミが♭するのである。

第2主題部はさらに拡大される。第2、第3の旋律が現れるのである。

主題2の最初の音Eは、コードF♯の構成音ではEシャープだが、フラットしている。これは第7音のブルー・ノート風である。第3音のブルー・ノートも健在である(譜例 青)。

3つ目の主題はホ長調となるが、茶々を入れるように合間に入る第1主題の断片リズムにブルー・ノートが潜んでいる(譜例 青)。

第2主題のカデンツァ化

第2主題の最後は黄昏色に傾いていくのだが、やがて第1主題を思わせる活発な部分に入る(番号10)。古典的な形式ではオーケストラのトゥッティに流れ込み、そこから展開部へ入るところだが、ここでは展開部へ直結したようだ。

そもそも伝統的な展開部の様相、すなわちめくるめく転調と対位法的処理、掛け合いなどによる高揚といった様相はない。ひたすらソロ・ピアノが駆けめぐる。ジャズ風のあの合いの手も健在である。そしてソロのパッセージの後、再現部に入る(番号18)。冒頭ピッコロで出た主題にピアノも参加する。しかし問題は第2主題である。

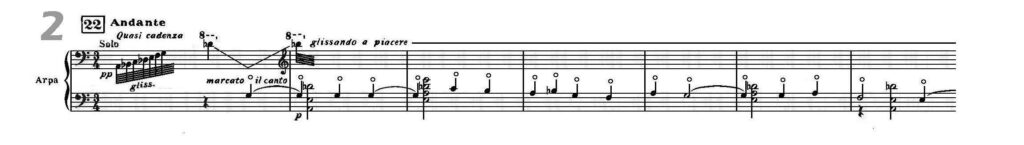

主題1は型どおり再現されるが、2つ目の主題では何とハープがフィーチャーされる。そこには「カデンツァ風に」とある。ははあ、メンデルスゾーンは展開部と再現部の間にカデンツァを置いたが、ラヴェルは第2主題をカデンツァ化したんだ。テンポも「アンダンテ」と主部より遅いテンポが指示されている。

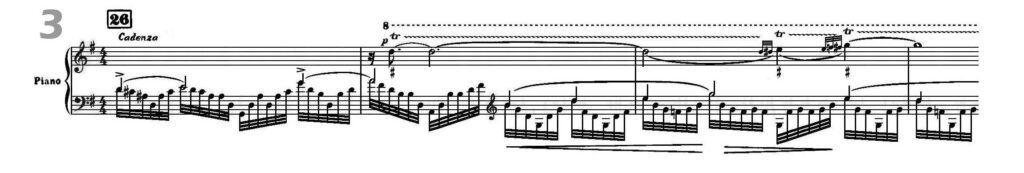

グリッサンドがかき鳴らされる中、ハーモニックで主題2が夢のように浮かび上がる。この後、木管のパッセージの波を背景に、ホルン・ソロが現れる。そしてついにピアノが登場する。今度は、はっきりと「カデンツァ」と記されている。

しかしカデンツとえいども、まるで最晩年のベートーヴェンのピアノ・ソナタのトリルのようにデリケートな音の綾を織りなし、やがてオーケストラとともに豊かに主題3を歌うのである。これは技巧の陳列場としてのいわゆるカデンツァではない。第2主題なのだから。

ロマン派の延長線上に

ソナタ形式は古典派の形式だったが、ロマン派はそれをどのように発展をさせたのか。たとえばショパンのピアノ・ソナタ第2番の第1楽章を見てみるといい。

ピアノの打撃音の後、よくわからない第1主題が駆け出す。主題というより音の断片のようだ。だが第2主題が来ると、音楽は一気に広々としたところに出て、旋律がびやかに花咲く*。緩徐楽章を先どりするように、である。だから第1主題の再現は曖昧なまま、第2主題で再現部であることがはっきりする。

*第2主題のテンポ設定で、ピアニストの「ロマン度」がわかるところである。

だが古典派のソナタ形式では、まず重要なのは第1主題である。第1主題は楽章の「顔」であり、音楽の性格と調性を最初に明示するのが基本である(こう書くと、そのような条件を満たさない例を、不適格だとか、価値が低いとか決めつけることがままある。見当違いもはなはだしい。基本があるからそこから逸脱するアイディアが生まれる)。しかしロマン派の重要度は第1主題から第2主題に移った。第2主題は「歌」であり、ロマン派の旋律への志向からの必然的な帰結ともいえよう。

ブラームスのような作曲家は、歌の重要性を誰よりもわかっていたが、ショパンのように第2主題部を拡張しなかった。あくまでも全体の秩序を重んじたのだった。ブラームスは何よりも節度の人だった。

一方、センチメンタルからはほど遠いように見えるラヴァルではある。しかしそんな彼とはいえ、ロマン派の「第2主題の拡張」を受け継いだように見える。何しろ第2主題部では3つの主題が次々に出され、小節数的にも、雰囲気的にも大きなスペースを占める。しかも再現部では「カデンツァ化」することによって、いっそう広々とした空間へと拡張化されるのである。

第1楽章のソナタ形式は明らかにロマン派の延長線上にあり、そのラヴェル的回答のヒントになったのが、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲におけるカデンツァのビルト・イン化だっただろう。

ラヴェルの根底にある人間性の息吹

第1主題と第2主題のコントラストは主題そのもの相違にあるのは明らかである。しかし伝統的には調性の違いが基本にあり、ロマン派でもかろうじて引き継いでいた。ラヴェルも同様だが、別のアイディアも盛り込んだ。第2主題にブルー・ノートをまき散らすのである。

こうして第2主題はすっきりしないメランコリックな音調となり、第1主題との音色上のコントラストを示すことになる。

ブルー・ノートはかつてアメリカに移送された黒人たちが、西洋音楽の響きの中で、アフリカ風に歌ったところに発生したと説明される。ドレミファソラシのミとシがフラットして、ミ♭はハーモニーのミとぶつかり、シ♭はハーモニーを7th化し、音色に影を落とす*。

*ちなみにラはフラットしない。だから短調ではない。ラヴァルはそのために曲中にたびたび入る「ソーラミレド」の旋律(冒頭から2つ目の譜例のクラリネットのパート)で、ラはナチュラルのままで、ミだけがフラットするのである。

要するに、ブルー・ノートは西洋とアフリカの文化の衝突なのだが、現象的に見ると、音の葛藤である。特に第3音ミでは半音で激しく音がぶつかり合い、きしむような響きを惹き起こす。

だからブルースでは、理想世界ではない、ありのままの生を歌うのに、ブルー・ノートが欠かせなかった。アフリカ系アメリカ人のきれいごとではない現実の響きだったのである。個人が世界とぶつかり合い「それが人生さ」と生きていくブルーな音調である。

しかし第2主題の「カデンツァ化」においてブルー・ノートの霧は徐々に晴れていく。主題3には、提示部では、美しい「真面目な」長調の響きをからかうようなブル-・ノートのリズムが挿入されていた。しかし再現部ではピアノのトリルとアルペジオの虹の中でブルー・ノートは完全に消失する。

提示部から再現部への第2主題の広がりは現実から理想の世界への移行を暗示しているかのようだ。ベートヴェンの「暗黒から光明」のような、これ見よがしな主張ではない。ラヴェルはそんな声高なメッセージを音楽に込めることを忌み嫌っただろう。

しかし誰も気づかないようなやり方で、彼は音楽に光への眼差しを忍ばせたのかもしれない。それも「深遠さを狙うジャンルではない」という音楽に、である。

ラヴェルを称して「スイスの時計職人」ということがある。しかし彼の根底にはただの無機的な職人に終わらない人間性の息吹があったのだと思えてならない。