夢か幻か? あるいはロマン派世界観の根底にあるもの―シューベルトD.960とブルックナー4・7

ロマン派は人の心をとらえる音楽の魔力を解き放った。だからその魅力は尽きることなく語られてきた。しかしその仕組みについて語られることは多くないようだ。

お気づきかどうか、本ブログはできるだけ一般の人々に開かれた記述を心がけている。それは何でも「説明」を求める昨今の傾向に迎合しているからではない。そもそも正確な説明のためには専門用語を使わざるをえないところがあるが、それで理解されるとは思っていない。それぞれの分野の用語はそれぞれの歴史、含蓄、それにまつわりつく感情をもっている。そうした背景に不慣れな人に、言葉で説明することはほとんど不可能だろう。

しかし、ある程度、踏み込んだ記述をしないことは不誠実ではないかとも思える。たとえ読む側への配慮だとしても、書く側の不遜ともなりかねない。もしある程度専門的な記述が可能なら、そうすべきだし、そうすることは責務のように思えるのである。

そこでロマン派の魅力を音楽の仕組みとともに記述してみよう。ロマン派音楽の根底にあるものへの理解にも通じるはずである。

シューベルトの夢幻性

ロマン派音楽の、あるいはもっと具体的にいえば、シューベルトの音楽のロマンティックなところといえばどこだろうか。たとえば、こんな瞬間ではないだろうか。

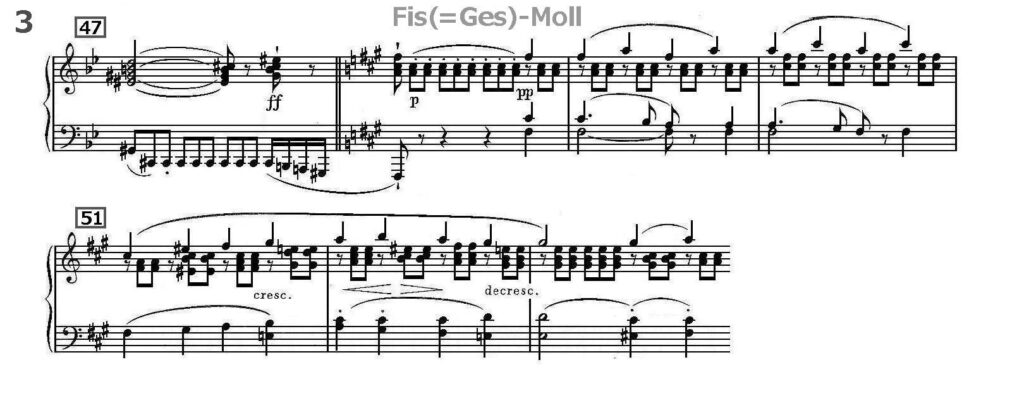

最後のピアノ・ソナタ変ロ長調 D.960 の第1楽章冒頭部分である。19小節に現れる低音の不気味なトレモロ(すでに8小節目に予告があった)から、するりと変ト長調 Ges-Dur へ転調する。重苦しくも厳粛な足取りだった音楽は、途端に、身軽な衝動に駆られる。よくいわれる「鉄腕アトム」に似た旋律が浮かび上がる。

とはいえ「鉄腕アトム」はもとの第1主題が変身した姿だった。ただし最初の重音の書法はここでは単音となり、左手にざわめくような16分音符のリズムが刻まれる。下の譜例2で確認できるが、第1主題では下行だった旋律線も(譜例2青)、ここでは上行している(譜例1赤)。上向きな志向が感じられる。

そしてすべてはピアニッシモの薄明の中で生じる。冒頭もppだったが、こちらは音が少ない分、いっそう密やかなうごめきとなる。

これは何だろうか。まるで重苦しい現実のただ中で、突然、心の深部に生じた羽ばたきのようだ。それは思いがけず去来し、心に沁みる瞬間となる。まさにロマン派のいう「憧れ」の表現ではないか。

「現実」への帰還

しかし幻惑の時間は永くは続かない。密やかにうごめいた音楽は、一気に、第1主題へと帰還する。譜例2のB-Durのところ。

三連符とともにクレッシェンドが始まり、次の小節で一気にフォルテに向かう。この音楽で初めてのfの出現であり、これまで予感であり、可能性だったものに対する「存在」のようだ。音楽は圧倒的な現存性を帯びる。

当然、帰還は変ト長調領域からの主調である変ロ長調の回復とともに起きるのだが、実はこの転調を支える重要な和音があった。いわゆる「ドイツの6の和音 Ger+6」である。説明は後でするとして、現実世界と夢の世界を最短で繋ぐ和音であり、それゆえロマン派にとってきわめて重要なハーモニーとなった。

圧倒的な変ロ長調での第1主題の帰還、あるいは回帰ではあった。しかし、すぐに音楽は短調に傾き、従来のソナタ形式の図式でいえば、第2主題的な部分に入る。調性は嬰ヘ短調fis-Moll 。あの蠱惑的だった変ト長調 Ges-Dur の同主短調、変ト短調 Ges-Moll ととれる。

メロディはテノールにあり、ソプラノと呼応する。まるで弦楽四重奏のような書法である。

以上の流れを実際の演奏で確認してみよう。演奏はルドルフ・ゼルキン。

実はソナタ形式の第1主題の延長部分で遠隔調へ転調する例は前にもあった。たとえば『幻想ソナタ』ト長調D.894 の冒頭部分で突然ひらめくロ長調である(本ブログ「古典派とロマン派―ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第6番とシューベルト『幻想』ソナタ」参照)。しかしこうした書法はソナタ形式の枠組みを壊してしまいかねない。事実、『幻想』では煌めくロ長調に対して、第2主題のニ長調には何の新鮮さもない。

実際、ソナタ形式の提示部の2つの軸である主調-属調(『幻想』ではト長調-ニ長調)に対してロ長調は、説明できなくはないが、いかにも突飛である。シューベルトもそのことはわかっていた。だから最後のソナタでは、第1主題領域で突然出現する Ges-Dur に対応して、第2主題をfis-Moll(=Ges-Moll)とすることで、エンハーモニック的に2つを結びつけたのである。

逸脱と帰還

こうしてシューベルト最後のソナタの冒頭は、比喩的にいえば、重苦しい目覚めから、夢の世界に舞い降り、そこから現実に帰還するといった様相を呈する。あたかもアリスが穴に落ちて、現実に覚醒するかのようである。すなわち逸脱と帰還。これがまさにロマン派の世界観の深いところで根づいているものなのだろう。

逸脱とは、ロマン主義の標語である「夢」「憧れ」の別名といえよう。そして帰還はロマン主義の宿命を表すともいえる。夢は必ず醒めるからである。

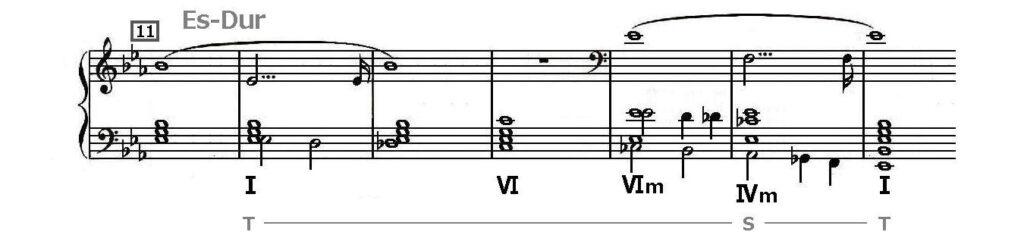

逸脱と帰還はロマン派音楽のいたるところで、さまざまなレヴェルで遍在する。たとえば次の例はブルックナーの交響曲第4番『ロマンティック』である。冒頭部分、ホルンの呼びかけで始まり、2度目で短調へ傾く、そして音楽が動き出す部分である。

バスの下線線の上でのハーモニーの綾なしだが、大きくとると、トニックTの拡大(Ⅰ→Ⅵ→Ⅵm)とアーメン終止(Ⅳm→Ⅰ)ととれる。アーメン終止を出すところがブルックナー的か。

ここで重要なのはⅥmと読めるCes・Es・(Ges)である。変ホ長調 Es-Dur からの逸脱からもっとも遠い到達点といえる和音である。これは変ハ長調 Ces-Dur の主和音であり、主調の変ホ長調から長3度下にあたる*。

*ちなみにⅥm部分ではGesが抜けている。これは前の和音からの平行進行を避けるためだったかもしれないが、あまりにも明確なC♭のコードの出現を好まなかったのかもしれない。ある意味ブルックナーの作曲における機械的・理論的でない感性的なもの、センスを感じさせるところといえようか。

つまりEs-Ces は転調まではしていないが、シューベルトの最後のソナタの変ロ長調B-Dur-変ト長調 Ges-Dur と同じ関係となる。ともに、ある長調の長3度下の長調ということになる。

長3度下への「3度転調」はすでに古典派にもあったが、それはただの「逸脱」だったかもしれない。だがロマン派はみずからの美学の中心にある「夢」の表現としてとらえたようだ。

シューベルト『未完成』冒頭でオーケストラが徐々に高まり、トゥッティで崩れ去るところでホルンとファゴットの音がとり残される。そこからチェロの旋律が花開く。この美しい頁にどれだけの作曲家が影響を受けたことか。ちなみにブルックナーもそのひとりで、『ロマンティック』第1楽章の第2主題の提示法(第75小節 記号M)でまったく同じことを行っている。

ただし『未完成』ではロ短調 h-Moll に対するト長調G-Dur、つまり短調の短3度下だったのに対し、『ロマンティック』ではへ長調 F-Dur に対する変ニ長調 Des-Dur、つまり長調の長3度下の調となる。前者は♯-1、もしくは♭+1の近親調であり、古典的である。しかし後者は♯-4、もしくは♭+4の遠隔調となる。♭方向へ大きく傾いており、それが深い弛緩をもたらす。ロマンティックなのである。シューベルトは晩年にその道を拓いた。

こういっておこう。ロマン派の「夢」とは長調における長3度下の世界への「落下」だった。

ブルックナーのドイツの6

『ロマンティック』冒頭での小さな逸脱がアーメン終止で主調へ復帰したことは、それが「ちょっとした」ことだからである。もっと大きな世界へ深く侵入した場合、そこからの帰還には、多くの場合、ドイツの6の和音が使われた。その効果は絶大である。それが音楽にさまざまな意味を付与し、それゆえさまざまな解釈を生むことになる。

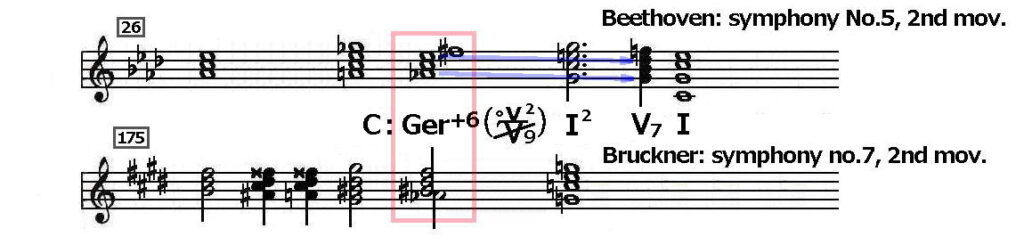

ドイツの6の和音の効果、圧倒的な現存性と呼んだ効果は、すでにシューベルトD.960で確認した(前掲譜例2)。それは主調への近道であったが、突然、遠隔調へ転じるきわめて有効な手段ともなる。古典派の例を想い起こすなら、ベートーヴェンの『運命』の第2楽章変イ長調で、突然ハ長調が出現するところだろう(第32小節、第81小節)。トランペットがそこで高らかに鳴り響く。

しかしもっとも大規模な使い方をしたのはブルックナーだろう。交響曲第七番の第2楽章である。下の譜例の記号Wのところ(第177小節)で、長いクレッシェンドの到達点として、打楽器が炸裂し、壮大なトゥッティを築き上げる。

七番は比較的起伏の少ない曲である。それだけに、この部分は、第2楽章のみならず、交響曲全体のクライマックスともいえよう。ちなみにトライアングルとシンバルは、全曲で、ここだけ使用される(ノヴァーク版)。

第1主題の再現-クレッシェンド-クライマックスへ。

第2楽章は嬰ハ短調だが、主題の再現の後、例のごとく、調のさすらいが始まる。そしてやがてバスがHに落ち着く。そこから嬰ハ短調に解決するかと見せかけて、突然、まばゆいハ長調の光が氾濫する。切り札であるドイツの6の和音からの圧倒的な転換である。まるで奇跡が起きたかのような。あるいはブルックナーなら宗教的法悦か。

古典派とロマン派

ホ長調の交響曲での嬰ハ短調の第2楽章で、なぜハ長調? それを吟味するには、前述したベートーヴェン『運命』との比較が有効である。古典派とロマン的な音楽思考の違いも浮き彫りになるだろう。

実は両者は、まったく同じ和音からハ長調を導き出しているのである。上がベートーヴェン、下がブルックナーである。それぞれ記した小節数から始まる和声進行を圧縮してまとめた。

譜例赤枠の和音が同一であることは、ブルックナーの方のHis=C、Dis=Esとmエンハーモニックで読み代えれば、明らかである(ブルックナーの譜面はこんなのばっかり!)。まぎれもなく下の和音は上のAs・C・Es・Fisにほかならない。ハ長調のドイツの6の和音である。ベートーヴェンは変イ長調から変ロ短調へ向かうと見せかけて、ブルックナーはロ長調の和音(ホ長調のⅤ)から進行するが、まったく同じ和音からハ長調へ突入するのである*。

*ブルックナーではバスの As に対してヴァイオリンにも Gis があるのが異例といえる。和音的にはGis=Asだが、Gへ下行進行するバスとは異なり、Cナチュラルへ上行する。並行を起こさないためだろうが、前の部分の延長としての上声部と次の部分を準備するバスが共存する、ある種の軋轢のようにも見える。

ただし細部は異なる。

1.ハ長調の安定度

ドイツの6の和音はいわゆるドッペルドミナントに属する*。ドッペルドミナントD of DはドミナントDを強く誘導する和音だが、ドイツの6の和音は中でも最強である*。だからドッペルドミナントは必ずドミナントへ進行する。だがドイツの6の場合ちょっと事情が異なる。というのも、限定進行音をそのまま進行させると、Ⅴの和音と平行5度が生じるからである(譜例上 青の矢印→ 「モーツァルトの5度」ともいわれる)。これを避けるために、ドイツの6の和音とドミナントの間にⅠの第2転回型Ⅰ2を介在させることになる。

ベートーヴェンではⅠ2 からⅤ7 と進み、Ⅰへきっちり解決している。そしてファンファーレが出る。つまり譜例のGer+6→Ⅰ2→Ⅴ7→Ⅰの進行はあくまでも繋ぎであり、転調してファンファーレへ向かうプロセスなのである。

だがブルックナーではティンパニが2小節にわたってGを轟かせ、明確なⅤが出ないまま、Ⅰは基本形に移ってしまう。決定的な解決はなく、クライマックスの頂点に位置づけられたⅠ2の「爆発」そのものが目的であったかのようだ。

古典派ではプロセスだったところがロマン派の到達点となる。だが響きとしては長三和音だとしても、第2転回型では和音本来の機能は脆弱で、安定を欠く。だから圧倒的であるとしても、儚い。

*ドイツの6の和音とは、ドッペルドミナントの9の和音の根音省略型、第2転回型で、同主短調化し、第5音を下方変位させた和音である。これを正確に表わすことができる、いわゆる「芸大和声」の和音表記法は世界に冠するシステムといえるだろう。

なおブルックナーの譜例の3番目の和音A・Cis・Dis・Fisisはいわゆる「フランスの6の和音」である。遠隔転調を繰り返すブルックナーではドッペルドミナントがやたら多い。

2.ハ長調の構造的・音楽的意味

ベートーヴェンでは変イ長調の楽曲でハ長調が響いたのだったが、これには必然・意味があった。ハ長調は『運命』の主調であるハ短調の同主調であり、行き着く第4楽章の調である。これは「闇から光へ」「解決」といった意味をもつ。またフィナーレは管楽器の豪放なファンファーレで開始される。そして第2楽章で現れるファンファーレ音型もトランペットを主体とするアンサンブルで提示される。調性、配置、音型的、楽器法的に、第2楽章でのハ長調出現の意味は明らかである。音楽的脈略の伏線としてフィナーレの「予告」となるのである。構造と音楽的意味の高度の統一というクラシカルな志向を見逃すことはできない。

ブルックナーのハ長調にはこうした緊密な構造的関連性は希薄である。第2楽章の嬰ハ短調からの古典的な関連づけは難しく、せいぜい交響曲のホ長調の調3度下である。ロマン派的なあの3度なのか。

クラシカルな美学とロマンティックな感性との違いがここにある。ベートーヴェンではハ長調が音楽的文脈の中で、完璧に構造化され、しかも音楽的意味が表裏一体となっている。ブルックナーには構造的にも音楽意味的にもこうした緊密な関連と必然性は認めにくいが、そこに曲全体のクライマックスが形成されているのである。

形式と表現の統一を目指した古典主義に対して、表現に傾いたロマン派的傾向が見えるというべきか。

いうまでもないが、こういう調関係は、一般的には、実際の音楽を聴くだけでは把握できないだろう。しかしベートーヴェンが緊密な構築姓を目指したことは間違いない。当時の楽器の制約が背景にあったともいえるかもしれないが、作者の強靱な意志を見ずにはいられない。一方ブルックナーがハ長調を選んだ理由は、彼の個人的な感性か、あるいは歴史や慣習から培われたハ長調の特別な意味だったかもしれない。

ロマン派の根底にあるもの

長3度下への転調は夢の世界へ落ちるような効果をもたらす。だから特にロマン派が好んだ転調といえる。そして3度下の世界からショートカットでもとの調へ舞い戻る便利な和音がドイツの6の和音だった。この和音はさまざまな遠隔調への抜け道ともなった。

想い起こせば、古典派の形式であるソナタ形式には、提示部-展開部で高まった緊張を、再現部で解消・解決するという思考が根底にあった。葛藤・紛糾と和解という劇的な思考である。そしてドラマを支える下部構造は主調-属調の5度関係の緊張を拡大し、収束させる調配置なのだった。(本ブログ内「ソナタ形式の根底にあるもの―『フィガロの結婚』六重唱曲」参照)

だが主調と3度下の世界へのロマン派的往来は何らかの解決をもたらすものではない。一時的に夢の世界に迷い込んだとしても、目覚めると現実は何も変わらずそこに在るかのようだ。それどころか、覚醒は現実のリアリティを増すかもしれない。ドイツの6からの帰還はまさに現存性そのもののようだった。ロマン派の夢とは、現実を明るく照らす光というより、あくまでも幻なのである。

そもそもロマン主義は市民革命後の時代に生じた運動だった。ヘーゲルはフランス革命に絶対精神の顕現と歴史の進歩を見たが、現実はどうか。精神世界が勝利するという革命前に抱いた希望が古典主義を支えたとしたら、ロマン主義を生んだのは幻滅と失望だったかもしれない。革命は泥沼と化し、反革命との闘争からヨーロッパは戦禍に見舞われ、荒廃した。さらに旧態依然のウィーン体制(1815-48年)に引き戻されるのである。革命後に広がっていたはずの理想は崩れ去った。現実は甘くない。

現実の厳しさを目の当たりにした時、人はロマンティックな夢を見る。ロマン主義はそんな志向から発生したのだろう。

ロマンティックなものはつらい現実から目を背けた眼差しから醸成される。それが向かうのは時間的には遠い過去(「ロマン」という言葉自体、中世の物語に由来する)であったり、場所的には人間世界から離れた森や自然(美術では西洋で初めて風景画が現れる)だったりする。ロマン派の夢と憧れが恋愛と強い親和性をもつのはいうまでもない。それは個人的な内面への道でもある。

そして憧れの究極の対象となるのは死である。ロマン派が賛美する死は宗教的な救済への確固とした信仰から立ちのぼるのではない。現実を超えたものへの漠然とした気分によって醸し出されるのである。一種の現実逃避といわざるをえない。

3度転調はまさにそうした「夢と幻」の表現にかなう手段だった。

ロマン派が憧れた国―シューマンの言葉だと「いつかいたことがあるのに、どうしても想い出せない国」*とは、音楽においては、3度転調によって呼び起こされた世界だったのかもしれない。

*シューベルトのハ長調大交響曲D.944への論説より。