調性音楽の「影武者」ドッペルドミナントによる古典的構成法―ベートーヴェン ピアノ・ソナタト長調作品14-2

少しばかり個人的なことを。二十歳すぎに、理系の大学を中退して、音大を目指した。音楽を音楽として説明したかったからだった。しかし入学して気づいたのは、音楽学(楽理)が扱うのは、主に、音楽そのものではなく、二次資料だった。楽譜や音楽について書かれたさまざまな文献等々……。楽譜といっても、記譜された音楽を読み解くのではなく、ソースや伝承、さらには紙のすかしや筆跡鑑定などといった研究である。

つまり「音楽を音楽として説明する」という発想自体が、アマチュアだったのである。音楽学はもっとプロフェッショナルで、厳密な学なのである???

しかし、楽譜に記された音楽を言葉で記述したいという思いを捨てなかったことは、独自の道を開くことになったようだ。そこで見た光景を書き残しておくことは、わたしにとってのひとつの使命のようにさえ思えてきた。

以下の記述は、多分、どこにも書かれていない、実際の楽曲から見た和声の現実である。そもそも和声が構成にかかわるということはどういうことか。

西洋音楽の核となる和音

西洋音楽、少なくとも調性音楽の和声法を「機能和声」ということがある。単純化していえば、三和音を機能によって体系化した理論である。フーゴ・リーマンがスケール上の和音をトニックT、ドミナントD、サブドミナントSで分類・整理したのは1893年だった。先行する試みとして18世紀のラモーがあげられたりもする。

このように、音楽現象は理論書から説明されるのがほとんど常である。たとえば「ソナタ形式」もそうだが、これはベートーヴェンの没後に理論化された。機能和声も同様である。理論は常に歴史の現実を後追いするしかない。その時、理論へつじつまを合わせるために、実際の現象が捨象されたりもする。

そもそも三和音が成立したのはルネサンス期だった。1420年代から三和音が鳴り響いたのだったが、すぐに西洋音楽史上の革命が起きる。デュファイの作品でいえば、1430年代、曲の終止部分にドミナントが出現するのである。1485年に出版されたというジョスカン・デ・プレの『アヴェ・マリア』の終結部など、すでに完璧に機能和声的である。以後、ロマン派がドミナントの氾濫に耽溺するまで、いわゆるカデンツが西洋音楽の揺るぎない土台となった。次の時代のラディカルな離反現象さえ、強大なドミナントの支配を物語る。

それは音楽における「西洋」の発現だった。音楽の終止感をもたらすキーの中心としての主音 tonic、あるいは主和音 tonic は世界中の音楽にあるだろう。しかし主和音を決定する和音としてのドミナントの発見こそ、西洋の自己顕現だったのである。

ドミナントはトニックへ進行・解決する。日本人の感覚だと「礼→着席」の響きだが、強力にトニックを誘導し、安定的に確定するのである。トニックとてそれだけでは存在感はなく、ドミナントによって求心力を得る。だからドミナントはトニックを存在たらしめるといっていい。

和音をただ並べるだけでは相対的である。しかしドミナント→トニックという進行が基軸となることで、和音の組み合わせに階層的な関係性が生まれる。ドミナントはまさにシステムを「 支配する dominate」和音となるのである。こうしてドミナントを中心として、歴史は和音の体系化へ向かう。その規範的ともいえる達成が古典派の時代だった。

この現象をある意味一面的に整理したのが機能和声だった。

機能和声や和声学では3つの機能トニックT、ドミナントD、サブドミナントSが分類され、並置される。しかし3つはまったく同レヴェルで等価というわけではない。そもそもこうした機能化をもたらしたのがDだった。ドミナントの発見がなければ、体系化もありえなかった。

理論書の外で時代は大きくこのように動いていた。もう一度確認しておけば、西洋音楽の核となる和音はドミナントだった。

調性音楽の影武者、ドッペルドミナント

では、ここで問題である。調性音楽の和声法の核ともいえるドミナントを確定する和音があるとすれば、それは「核の核」ではないか。つまり支配者を支配する和音ということになる。ある意味、調性音楽の影武者のようだが、そんな和音は存在するのか。

存在するのである。ドミナントのドミナント、いわゆるドッペルドミナントである。二重ドミナントDDといったりもする。

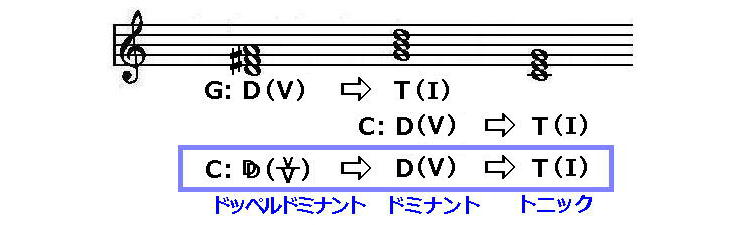

ドミナントはトニックを強力に誘導するのだった。ドミナントが鳴り響いた時に、すでにトニックが予想されるほどに、である。たとえばハ長調のD[ソ・シ・レ]はT[ド・ミ・ソ]へ解決する。D→Tの進行である(ドミナント進行)。このDを強力に誘導したいとしたら、[ソ・シ・レ]を5度上のト長調のTとして、ト長調のD[レ・ファ♯・ラ]をTの前に置けばいい。ここでト長調のD→Tが起きるが、ト長調のT[ソ・シ・レ]はハ長調のDにほかならない。ドッペルドミナントはドミナントを引き出すために、D→Tの進行を5度上に移したことになる。

つまりドッペルドミナントとは、上の場合、ハ長調の文脈でト長調のドミナントを借りてきた和音なのだった。5度上の調のⅤの借用なのである。だからドッペルドミナントをⅴ度Ⅴ度(ごどごど)ともいう。いわゆる「芸大和声」による上の表記はそれを表し、5度調のⅴの下に和音のⅤを置く。

この表記法に従って、たとえばハ長調の主要なドッペルドミナントをあげてみよう。

color1.jpg)

和音記号の右上の数字は転回型を表す(「1」は第1転回型、「2」第2転回型……)。右下の数字は「7」が七の和音、「9」は九の和音。「スラッシュ/」は根音省略形、左上の小さい○は同主短調よりの借用であることを示す(長調でも、普通、同主短調の和音が使われる)。最後の段3つでの左下へ「ツメ」のように出ているのは第5音の下方変位(この場合ラ♭)を表す。

これまで理論的な話が続いたので、ここでドッペルドミナントの効果を確認しておこう。次の例はドヴォルザークの『新世界交響曲』の序奏部第19小節以下である。

序奏はたゆとうような冒頭に続いて厳しいトゥッティが鳴り響き、めまぐるしい転調を経て、緊迫の度を加えていく。そして音楽は主部の到来を準備すべく、ドミナントへ突き進む(譜例参照)。いわゆる半終止での待機状態へ到達するのである。

このドミナントへの「キメ」の和音がドッペルドミナントである。これまでのさすらいに決着をつけ、ホ短調のⅤへ方向転換させる。揺れ動く音楽の振幅をドミナントへ収束させるのである。まさにドミナントを支配し、決定づける。Tを制するのがDだったとしたら、Dを制するのがDDだった。

このようにドッペルドミナントは音楽の急所ともいうべきところでドミナントを強力に決定づけ、音楽を方向づけるのである。

前の表をご覧いただきたい。ドヴォルザークは使えるいくつかのドッペルドミナントのカードのうち、先の表で赤で示した9の和音の根音省略形、第1転回型を用いた(減七の和音)*。それには理由があるはずだが、ここでは深入りしない。

*表はハ長調の場合、『新世界』はホ短調である。いわずもがなだが、調が違うから、音(和音構成音)は異なるが、それぞれのスケール上で位置づけられる和音としては同一なのである。

それにしても、ドッペルドミナントといってもやたら数が多い。これらをどうやって適材適所で使うのか。古典的ともいえる用法をベートヴェンに教えてもらおう。

ピアノ・ソナタ ト長調作品14-2

作品2以来、ベートーヴェンはピアノ・ソナタに破格ともいえる規模の創作を追求してきた。モーツァルトの最大規模の作品を超えるような、シンフォニックともいえる曲が目立った。だが作品14で家庭音楽の伝統に戻ったようでもある。とはいえベートーヴェンの創意が後退したわけではない。

2曲目のト長調は、冒頭、右手で小節線をまたいだスラーが目立つ。音楽の重心ともいうべき小節の頭の強拍が隠蔽されているのである。左手も常に1拍目が避けられ、休符となっている。拍子感が希薄な浮遊した音楽である。

音楽は前のめりするようにあえぎながら、安定した拍を欠いて始まる。やがてフレーズは拍節に忠実となり、拍子感が支配的となる。だが右手も左手もきっちり小節の頭を打つようになるのは7小節目、いわゆる推移部に入ってからである。いかにも拍子に合った音楽。規則的な拍の流れが心地よい(だから、ここでやたらルバートし、前の部分とのコントラストを崩すのはどうか)。

つまり曲の冒頭に拍子感「弱」→「強」、あるいは「不安定」→「安定」のアイディアがあるということである。

なおフレーズ、あるいは反復要素が主題の終止に向けてだんだん圧縮されるのは(譜例 青線参照)、モーツァルトの影響だろう。

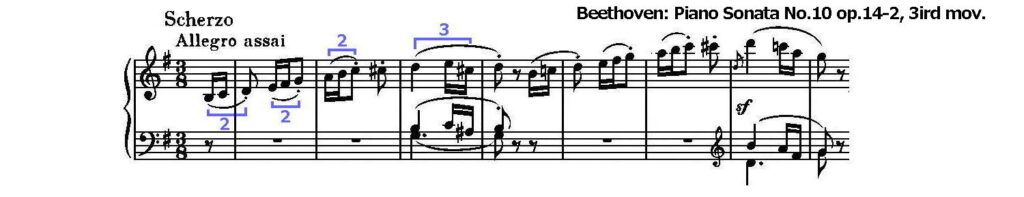

ちなみに拍子を曖昧にして曲を始め、回復するアイディアが意図的・意識的であったことは間違いない。最後の第3楽章でも同じアイディアが見られるからである。こちらは2拍子のように駆け出して、3拍子に落ち着くという拍子の交替で、不安定→安定の効果を狙っている。

明らかに拍子の錯綜、あるいはからかいが第3楽章「スケルツォ(冗談)」の基調となっているのである。

ドッペルドミナントの古典的用法

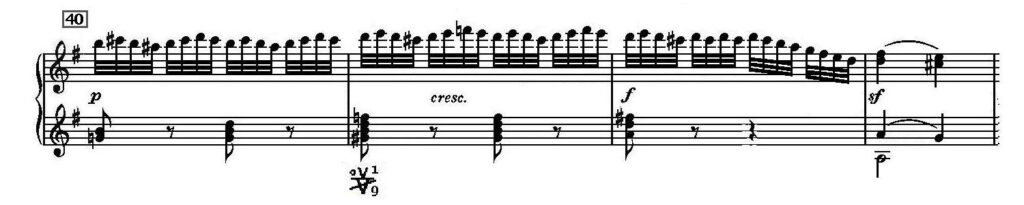

さて、こうして安定した拍子で始まる推移部は、定石通り、属調へ向かう。この場合、曲がト長調だから、属調はニ長調となるが、調の確立はニ長調のTに解決すればいいというものではない。そうではなくて、ニ長調のD[A・Cis・E]が必要となる。そのためにドッペルドミナントが用いられるのである。

ドッペルドミナントはニ長調への到達を決定づける。第17小節の「p」はこの到達感を表現すると思われる。バスはA音のペダルとなり、ドミナント部分を形成し、第2主題を待ち受ける。

第2主題は「主題」というよりは、いくつかの部分からなる「グループ」を形成するのが普通で、ここでも22小節の楽節となっている。このグループをまとめる終止には、当然、ドミナントが必要だが、それを誘導するのはやはりドッペルドミナントである。

この和音は『新世界』で先に見た和音と同じである。

音楽は展開部へ向かい「夫婦喧嘩のソナタ」(シントラー)ともいわれる真骨頂を発揮することになる。しかし再現部へ向かうにはやはりドミナントへ収束することになる。この方向転換を決定づけるのはやはりドッペルドミナントである。

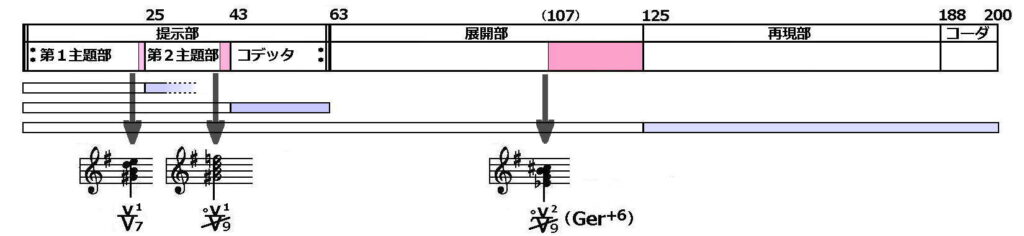

つまり形式の要所でドッペルドミナントが置かれているのがわかる。

構成手段としての和声

音楽をまとめるにはドミナントが必要である。そのドミナントへ方向づけるのがドッペルドミナントなのだった。ソナタト長調第1楽章では、1)属調への到達点、2)提示部を締めくくる部分、3)再現を準備するドミナント(いわゆるドミナント・プレパレーション)の前に置かれていた。

以上の構想を図で示すと、下のようになる。ドミナント部分を赤で示し、その前に配置されているドッペルドミナントを示す。上の数字は小節数。

図の下に示した線では、ドミナントが解決したことでもたらされたトニック領域を青で示した。つまり『新世界』と同じように、さまざまな音楽事象がドミナントによってトニックへ収束される構造がここにあり、そのDを決定するのが、ドッペルドミナントなのであった。

1)は属調確立のためのドッペルドミナントだったが、2)と3)はきわめて重要な形式的意味を担っている。というのも、2は提示部全体を、3は第1楽章全体をまとめる和声構造の支柱となっているからである。

「部分の部分レヴェル」、そして「部分レヴェル」と「全体レヴェル」でドッペルドミナントが構築的に配置されているということである。そしてベートーヴェンは1~3のそれぞれの場所においてドッペルドミナントを使い分けている。前の一覧表で示す。

color.jpg)

明らかに、同じドッペルドミナントでも、強度や性格によって、音楽的文脈へ適合した和音が選択されている。ベートーヴェンの古典的な形式感覚がなせる業だろう。

和音は響きや色彩をもたらすだけではない。音楽の形式を支える基盤でもある。

1→3と高次で複雑な和音が選ばれているのがわかるが、特に形式全体をまとめる最強和音として「ドイツの6の和音」が注目される。この和音はさまざまな特性によってロマン派の時代を担うような和音となる。

「6」の和音というのは、増6度の音程に特徴がある「増6の和音」に由来している。たとえば「トリスタン和音」のもとになったのは「フランスの6の和音」だともいわれる。だからロマン派ではドッペルドミナントは機能だけでなく、表現を担う和音としても重視されるようになるのである。

いや、ロマン派だけでなく、すでにベートーヴェンも最後のソナタをドッペルドミナントで開始している(上の表、2の和音)。およそ楽曲の急所で使う古典的なスタイルではない。だがそうした効果を理解するためにも、作品14-2のあの古典的といえる用法を確認しておくべきだろう。