モーツァルトの創意、ベートーヴェンはどう聴いたか―短調のピアノ協奏曲

モーツァルトにとっての創作とは「素材全体がいわば向こうからひとりでにどっと流れ込んできて、すらすらと形をなしていった」ようなもの、といったのはフルトヴェングラー(『音と言葉』76頁)。まあモーツァルトの伝統的なイメージといえるだろう。ベートーヴェンはそうではない、と記述は続く。

モーツァルトとベートーヴェンの直接的な影響関係を見るには、ピアノ協奏曲が最適かもしれない。特にハ短調のモーツァルト第24番K.491と、同じ調性のベートーヴェン第3番など、冒頭から似ているとよくいわれる。

確かにそうだ。最初の4小節はそっくりである。まず弦のユニゾンで分散和音で始まる。3小節目から旋律は音階的に下行し、音程は違うが、跳躍にも欠けていない。影響関係がないということはありえない。ベートーヴェンの頭には、明らかに、モーツァルトがあった。

しかし5小節目以降の展開は違う。モーツァルトは最初のフレーズを4→2→2→1→1……と圧縮し、カデンツに向けて徐々に急迫させるという得意のスタイルで、13小節の構造を創り出している。その際、変ホ短調という遠隔調まで通過しており(第7小節)、ありえないような逸脱が巧妙に隠されている。拍子は三拍子。まるで悪魔が跋扈するような「死の舞踏」が展開されるのである。だがベートーヴェンの方は最初の4小節をそのままハーモニーをつけて反復しており、古典的なたたずまいともいえる安定感がある。

奈落に引きずり込むようなモーツァルトが「狂気」を孕んでいるようだとしたら、ベートーヴェンはより常識的で「理性的」といえるだろう。これだけの比較をとおしても、モーツァルト=軽くて優雅?、ベートーヴェン=重厚で深淵?という一般的なレッテルがいかに表面的かがわかる。

ピアノ協奏強創作の奥義-短調の協奏風ソナタ形式

モーツァルトは短調のピアノ協奏曲を2曲残しているが、彼の時代、協奏曲はギャラントな音楽だっただけに、短調作品のモデルがあったかどうか。ただし、形式的なある程度の決まりはあった。特に第1楽章の形式には「協奏風ソナタ形式」があり、モーツァルトも最初のピアノ協奏曲ニ長調K.175から採用してきた。

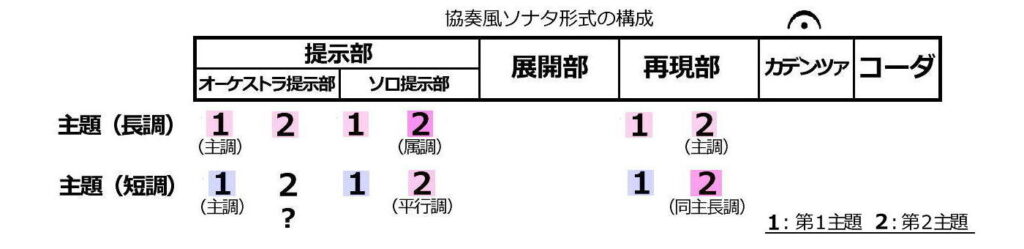

協奏風ソナタ形式の形式的図式は次のようになる。注目は主題である。主題は2つあり、「1」を第1主題、「2」を第2主題とする。

普通のソナタ形式は、提示部-展開部-再現部-(コーダ)だが、協奏曲の場合は提示部が2つに分かれる。オーケストラだけの「オーケストラ提示部」とソロ楽器が加わる「ソロ提示部」である。これはソナタ形式で提示部をリピートした場合と同じかというと、そうでもない。違いはソロ提示部で独奏楽器が加わるだけでもない。長調の場合、協奏風ソナタ形式においては、オーケストラ提示部では第2主題は主調のまま(ハ長調の曲ならハ長調)、ソロ提示部ではじめて属調(同じくト長調)となる。つまり、第2主題の調性の扱いが、提示部をただリピートする普通のソナタ形式の場合とは異なるのである。しかし短調作品ではどうなるか、ここが問題である。

2曲の短調作品は基本的に同じアプローチだが、第20番ニ短調K.466を例に見てみよう。冒頭の弦の不穏なざわめきから、音楽がトゥッティになだれ込み、勢いづくと、定石通り、休符が来る。「第2主題だ」と思うに違いない。

確かに、パウゼの後、木管に第2主題らしきものが出る(第33小節)。しかしはっきりした「主題」といえるかどうか。上方にずれていく和声も主題としての安定性を欠いている。そうこうするうちに、再びトゥッティが炸裂する。こうしてソロ・ピアノを迎える準備に入っていくのである。

モーツァルトは何をやろうとしたのか。オーケストラ提示部では明確な第2主題を出さなかったということである。それらしい雰囲気で通過したのだが、それはいわば「偽の第2主題」だった。では「真の第2主題」はどこに現れるのか。ソロ提示部に入ってから、独奏ピアノで初めて登場する(第128小節)。

モーツァルトはオーケストラ提示部で第2主題の提示を回避した。モーツアルトというと教科書どおりの優等生のイメージがあるかもしれないが、とんでもない。彼の真意・意図はどこにあったのか。いくつか解釈できるだろう。

1.バランス感覚

オーケストラ提示部の長さはきわめて微妙である。独奏楽器の登場を準備し、しかも期待を高めこそすれ、ソロが出る前に飽きられるなどありえない。だから適度に長く、適度に短くなければならない。第2主題の領域に入ってしまうと、音楽が長くなる可能性・危険性が生じる。卓越した音楽的センスとバランス感覚からの帰結といえようか。

2.第2主題はソロのため

オーケストラ提示部では「偽の第2主題」としておいて、本当の第2主題は独奏ピアノではじめて提示される。第2主題をソロのために「とっておいた」ことになる。担当する楽器に合った楽想の選択も可能となり、創造的で、新鮮、そして効果的な工夫といえる。

3.長調の解決を避ける

第2主題はソロ提示部では長調である。だからオーケストラ提示部でも長調となるだろう。長調は短調に対する「解決」の感覚がある。明確な長調が確立されることで、音楽が解決・解放されると、次への展開への期待を削ぐことにもなりかねない。

おそらくはこうした理由が相互規定的に絡み合い、モーツァルトを独自の解決策へと向かわせたのだろう。まざまな条件を秤にかけ、創造的な知恵を働かせているのは明らかである。

モーツァルトを超えて?-ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番

ハ短調のコンチェルトがよく似ていただけではない(ちなみにK.491第3楽章の変奏曲は『エロイカ』のフィナーレのヒントにもなったといわれる)。20番のニ短調K.466のために、ベートーヴェンはカデンツァを書いたりもした。自分で弾くためだったろう。モーツァルトの調性の範囲を超えてはいるが、素晴らしい出来である。明らかに、ニ短調とハ短調がベートーヴェンの第3ピアノ協奏曲のモデルとなった。

だが問題は楽想の表面的なレヴェルの類似ではなく、モーツァルトが苦心したに違いない工夫をベートーヴェンがどう見たか、どう解決したかである。特に、あの短調作品における眼目ともいえる、オーケストラ提示部での第2主題をどう処理したか。

結果からいおう。第1主題が壮大に展開されて、やがて第2主題のところに来る。モーツァルトが「偽の第2主題」ともいうべきパッセージに入ったところで、ベートーヴェンは堂々と第2主題を出したのである(第50小節)。

調は変ホ長調。ハ短調の平行長調で、前の図式を見ていただきたい、ソロ提示部の第2主題の調を先どりする形になる。ここで第1主題に対抗する長調の主題が出ることになる。その結果、変ホ長調へ深く入り込み、さらにハ長調を経由してハ短調へ戻り、音楽の規模は膨らまざるをえない。こうしてオーケストラ提示部は111小節の長さとなる。ちなみにモーツァルトは77小節である(モーツァルトは四分の四拍子、ベートーヴェンは二分の二四拍子)。しかもベートーヴェンでは短調と長調の対比、そして短調への復帰という充足した構成をもつことにもなる。

オーケストラ提示部について実際の音楽で確認していただきたい。ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏である(独奏はペライア)。

何と立派な、充実した音楽ではないか。これから女王様を迎える序奏的な音楽としては、充実しすぎのきらいもあるかもしれない。次の独奏ピアノの入りを待つこともなく、ほとんどここで曲を閉じても満足なくらい、といったらいいすぎか。しかし逆にモーツァルトが腐心したものが透けて見えてくる。

モーツァルトが意図したのは、オーケストラ提示部のいわば「満たされない充足感」ではなかったか。充足されてしまうと、閉じてしまい、先へ繋がらない。しかし不発で終わることで、期待が持続し、高まり、次へ繋がるのである。絶妙な構成感覚であり、演出力といえるだろう。しかもモーツァルトの方法論は、オーケストラ提示部とソロ提示部で調性が異なるという、長調の協奏風ソナタ形式の特性も生かしたように見える。

だからモーツアルトは明確な第2主題を出さずに、曖昧にした。ところがベートーヴェンは堂々と長調の第2主題を出した。これをどう考えるべきか。1)モーツァルトの意図・真意が理解できなかった。トーヴィなどはこの説に立ち、第3ピアノ協奏曲への評価は消極的とならざるをえない。2)モーツァルトが細心の注意を払ったところにベートーヴェンは特に問題を感じなかった。3)ベートーヴェンが意欲を示したのはモーツァルトの規範を超えることにあった。等々……。特に2)と3)は結びつき、規模の拡大に繋がったのかもしれない。第1楽章の小節数は、モーツァルトの397小節に対し、ベートーヴェンは507小節に及ぶ。

ベートーヴェンの創作が無理解に基づくとは断言したくないところである。だが二人の作曲を比較することで、両者のアプローチの違いがわかる。また協奏曲創作の奥義なるものが見えてくる。そして思考する作曲家としてのモーツァルトと出会うことになる。彼はただ「降りて」きたものを書きとめる作曲家ではなかった。

なおベートーヴェン自身はどう思ったのだろう。第3ピアノ協奏曲のオーケストラ提示部を「やや長すぎた」と感じたかどうか。次のト長調の第4ピアノ協奏曲では冒頭からソロを出した。またショパンの2曲の短調のピアノ協奏曲もベートーヴェンの規範に従ったのだろう。その結果か、やはりやや長いという印象も否めない。その系譜はドヴォルザークのロ短調のチェロ協奏曲にまでも繋がる。メンデルスゾーンのピアノ協奏曲はモーツァルトともベートーヴェンとも違う道を歩んだようだが、シューマンのピアノ協奏曲に行き着いたようだ。

モーツァルトの方法論を学び、創造的に再解釈したのはブラームスだっただろう。特にヴァイオリン協奏曲ニ長調作品77はその最大の成果だったに違いない。