ソナタの最終回答はなぜ2楽章か―ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第32番ハ短調作品111

ベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタについて、有名な逸話がある。自称弟子のアントン・シントラ―は、畏れ多くも「なぜ2楽章しかないのか」という疑問を大先生にぶつけたというのである。ベートーヴェンの応えは「時間がなかったから」という素っ気のないものだった。また「第2楽章が長いから、これでいい」とも。

このやりとりが示すのは、シントラ―に対するベートーヴェンのぞんざいな態度であり、二人の関係性であろう。ソナタについての作曲者の真意を明かすものではない。ただシントラ―の疑問は決して的はずれではない。なぜ2楽章なのか? この問いは作品111 を理解する鍵とさえなるだろう。

2楽章の重いソナタ?

ベートーヴェンの2楽章ソナタというと、まず作品14のホ長調(9番)とト長調(11番)のソナタがある。これらは『ソナチネ』でもお馴染みの、初心者向けの易しいソナタである。またピアノ学習者なら必ず通るであろう作品49のト短調(19番)とト長調(20番)がある。謎のような作品54のヘ長調ソナタ(22番)は『ワルトシュタイン』と『熱情』の間にひっそりとたたずんでいる。

作品78の嬰ヘ長調(24番)はブルンスブルック家の令嬢テレーゼに献呈された。作品79のト長調(25番)については、ベートーヴェン自身、楽譜出版社に宛てて「易しいソナタ」もしくは「ソナチネ」と名づけるよう書き送っている。作品90のホ短調(第27番)は、第2楽章に溢れる歌がシューベルトを予感させるともいわれる。

以上、全32曲中8曲が2楽章のソナタである。いずれもインティメートで軽い性格が特徴で、家庭音楽として発生したソナタというジャンルへの回想にも見える。芸術性や先進性を追求したり、作者のメッセージを前面に押し出す音楽ではない。ピアノ・リサイタルの主役となることもないだろう。

しかし最後のソナタは違う。リサイタルの中心、あるいは最後に君臨し、ベートーヴェンの偉大なソナタ創作の幕を閉じるにふさわしい傑作とみなされる。従来の2楽章ソナタと作品111の間には巨大な溝がある。表面上の連続性と類似性はもっとも深い亀裂と相違を示すのである。

最初は3楽章として構想されていたというのも、2楽章制が偶然ではないことを物語る。最終段階で決定したということは、究極の選択だった。しかも、そうやって辿り着いた二つの楽章は、不可解なほどのコントラストを示していた。だからさまざまな文言によって、説明しようとしてきた。

両楽章の際立った対比については、「輪廻と解脱」(ハンス・フォン・ビューロー)、「此岸と彼岸」(エドウィン・フィッシャー)、「抵抗と服従」(ウィルヘルム・フォン・レンツ)など、過去にも様々な形容がなされてきた。

日本語版 wikipedia

文学的表現はあくまでも比喩にとどまる。しかし比喩を駆使するには音楽現象を直接とらえる必要があるだろう。

大胆に、緻密に

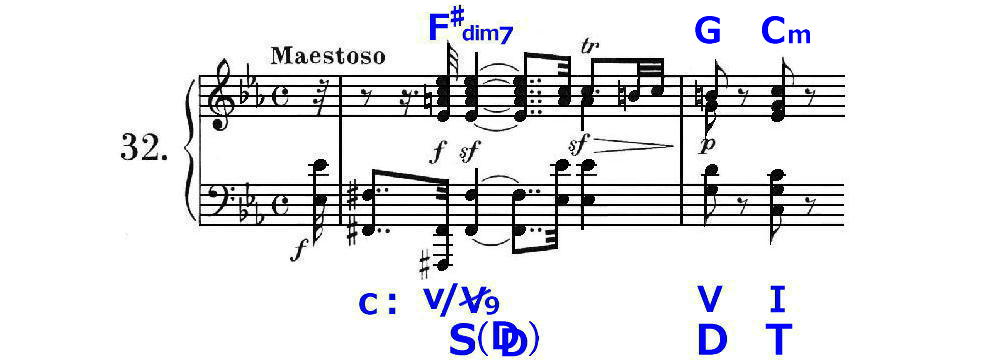

第1楽章は減7度の打鍵から減七の和音が炸裂して始まる。おそろしく緊迫感に満ちたドラマティックな開始である。

減音程、あるいは減七の和音は、音楽にドラマや表現を求めるバロックが好んだ語法であり、ベートーヴェンは最晩年に前の時代の音楽に接近したのかと思わせる。だが用法はあくまでも古典的である。

確認しておけば、減七の和音はもっとも表現的で、多義的な不協和音である。「多義的」というのは、いくつもの調に重複し、機能も多彩だからである。しかしここでは調性も機能も明確であり、それが「古典的」ということになる。調性はFisとEsの存在ゆえにト短調に属するかのようだ。楽典なら正解かもしれないが、和声的にはそうではない。ハ短調の5度上のⅤ、いわゆるドッペルドミナントなのである。譜例では二重ドミナントということで、譜例ではDを重ねて記す(和音の表示はいわゆる芸大和声の表記風にした)。

若干、和声の説明が必要となるが、最低限にとどめておきたい。ドッペルドミナントは主調の5度上=ト短調のⅤを「ハ短調の文脈で」借用した和音で、ハ短調のⅤを強力に誘導する*。だから機能としてはカデンツSDTのS、それも最強のサブドミナントSとして機能する。普通、和音や調のさすらいに決着をつけ、ドミナントへ強引に方向を定めるところで使う。作品111でのベートーヴェンの用法はきわめて古典的だが、曲の冒頭にもってきたのがきわめて異例なのである。

*補足しておくと、もしト短調の和音なら、ドミナントとして、次にト短調の主和音G・B・Dに進行するはずである。しかしここではG・H・Dへ進行している。この和音はハ短調のドミナントⅤであるがゆえに、ハ短調からの借用とみなされる。

結果として、ⅴ/Ⅴ→Ⅴ→Ⅰという教科書そのままのような進行となる。機能としてはS→D→Tである。

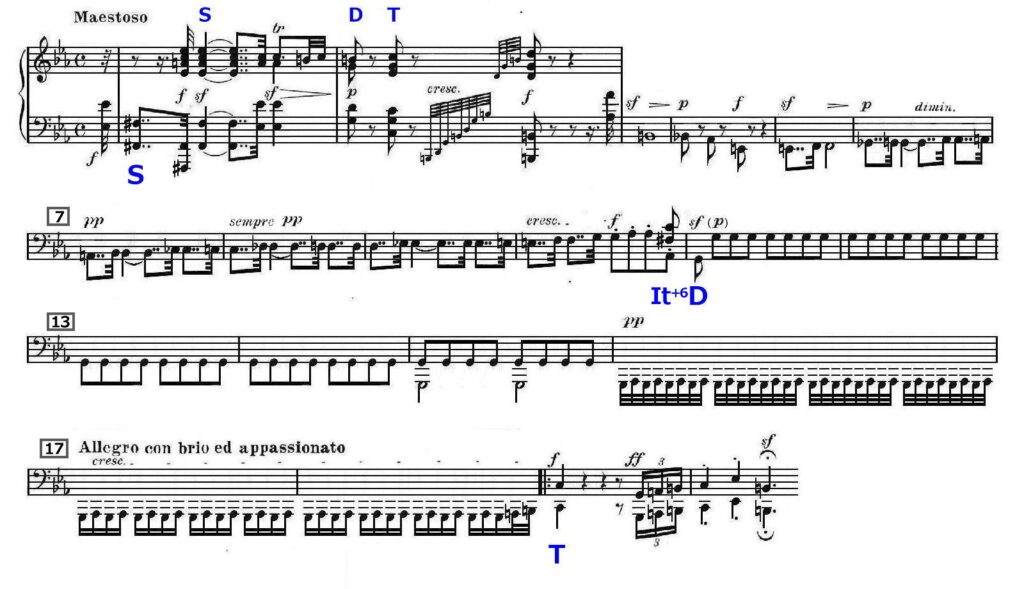

すぐに再び減七の大仰な身振りが襲い、音楽は大荒れに揺れる。しかしやがて鎮静化し、バスは順次進行しながら彷徨う。そしてついにドミナントGに到達する。以上の展開をバス声部から見てみよう*。

*ドッペルドミナントの減七の和音で始まり、音楽の放浪に決着をつけ、ドミナントを確定する和音は増6の和音「イタリアの6 It+6」である。これはドッペルドミナントの最終的な切り札ともいえる和音である。冒頭からここまでを大きくサブドミナント領域ととらえる構造が見える。

第1楽章の冒頭は、1)不安定に揺れる部分、2)解決への出口をとらえたドミナントGのオルゲルプンクト部分を経て、3)最終的にトニックへ突入するのである。機能的に見ると、これらは大きく1)サブドミナント領域、2)ドミナント領域とみなされ、機能和声のSDTが構造化されているとみなされる。つまり序奏から主部へ至る構想はすでに冒頭の2小節に提示されており、それが部分へと敷衍・拡大されていたのである。両者の違いは「規模」だけなのである(SDTの記号を譜例の上と下で確認)。

続く部分へ成長する「種」が、すでに冒頭にまかれていたのである。

第1楽章の構想

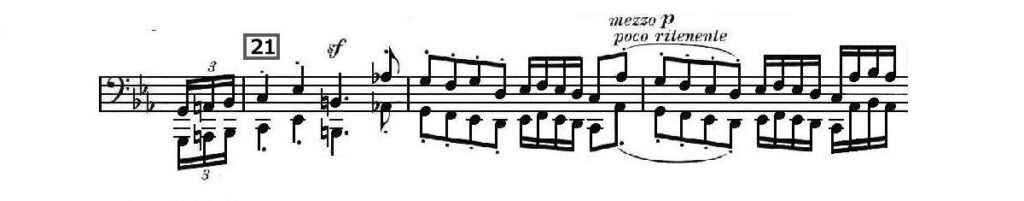

音楽はアレグロ・コン・ブリオ・エド・アパッショナート(活気あるアレグロ、かつ情熱的に)に達し、地響きをあげるような低音のGからついにハ短調へ解決し、第1主第が出現する。

ユニゾンで奏されるハ短調の主題だが、冒頭との類似性はEs-Hの減4度、H-Asの減7度のきつい響きから容易に感じとられる。第2主題は、珍しく、主調のハ短調に対して長3度下の変イ長調となる。これは『第9』第1楽章と同じで、ベートーヴェンの後期様式であり、ロマン派のスタイルでもある。

第2主題は第5音Esのペダルの上にある。完全に変イ長調に解決していないわけで、これは第2主題の普通の書き方でもあるが、確認しておこう。

ソナタ形式の第1楽章の大きな特徴のひとつは、展開部が短いことにある。展開部の長さは提示部の半分以下(小節数でいうと23/49)で、第1主第が対位法的に組み合わされたり、並置的に置かれて転調を繰り返すが、あくまでもプロセス的である.ベートーヴェン得意の闘争的な巨大な展開もクライマックスもなく、再現へ突き進むのである。

再現部(第116小節以下)では第2主題はハ長調となる。

第1楽章のもうひとつの特徴は、比較的長いコーダが置かれたことである。

うごめく低音の上でアーメン終止を繰り返すという書法は宗教的でさえあり、ベートーヴェンとしては希だろう。第1楽章の抗争は pp のうちに完全に鎮静化される。短調の第1楽章ソナタ形式では初めてで、最後のコーダといえよう。第1楽章を考える上できわめて重要である。

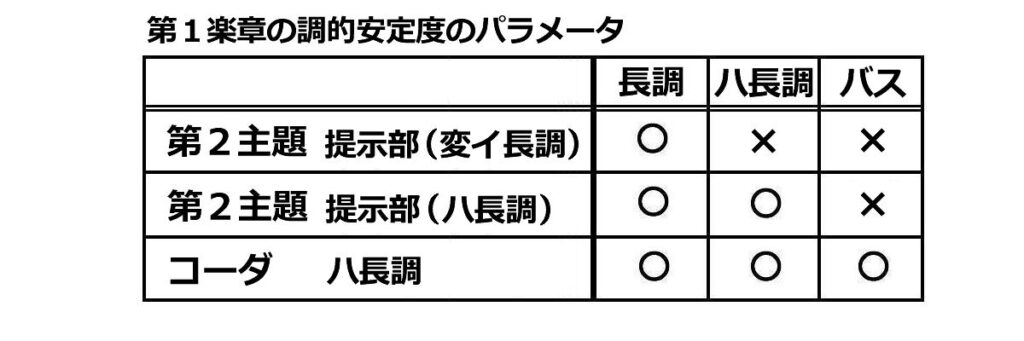

こうして第1楽章の構想が明らかとなる。それは「抗争からの解放」とでもいえようが、文学的な表現はともかく、要するに、不安定から安定への漸次的進行なのである。激しい不協和音から始まり、短調から長調をへて、完全な沈静化はハ長調の和音の完全な安定によって得られる。短調のソナタ形式では長調領域は第2主題、それに作品111ではコーダにある。調的安定は、古典的には、長調であっても、ハ長調でなければならず、またバスは基本形でなければならない。こうした「調性の安定度のパラメータ」を図示してみる。

明らかに安定度は徐々に高まり、コーダで最終的な安定を得る。構築された図式があり、安定への漸次的志向と呼んだゆえんである。

ベートーヴェンの中期を特徴づけたのは「暗黒から光明へ」の構想だった。作品111では同じ図式の中で「暗黒から」までがソナタ形式の中で具現化されたのである。そして究極の到達点である「光明」が第2楽章だった。

より高みを目指し

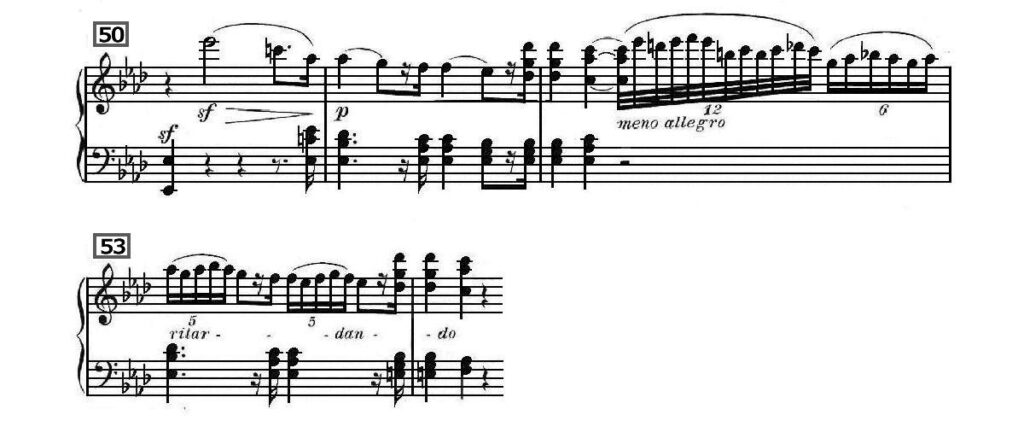

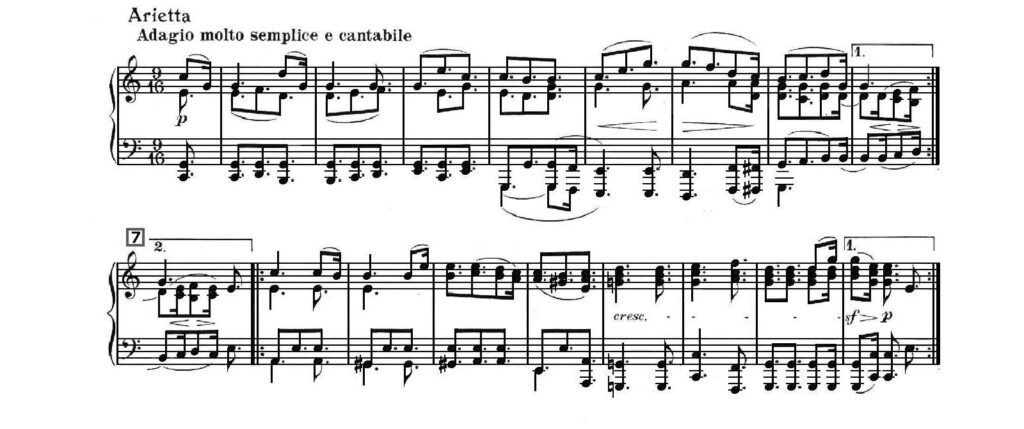

第2楽章のアリエッタは安定したハ長調の響きを湛えている。変奏曲のテーマとしては、前半の最後で属調(この場合ト長調)に行くのが普通だろう。だがここではあくまでもハ長調の半終止にとどまる*。やっと到達し、獲得したハ長調から離れたくないかのようだ。しかしハ長調だけで押しとおすのは、あまりにも単調である。そこで後半はイ短調に触れる。しかし別の調号を要する短調ではなく、ハ長調と同じ調号の裏ともいえるイ短調である。もっとも近い短調。しかしハ長調の海にひねもす漂っているだけではなかった。

*6小節目のバスの♯はト長調への転調を促すのではない。ハ長調のⅤを誘導するための変位であり、この和音がまさにドッペルドミナントである。

アリエッタには「ゆったりと、非常にシンプルにかつ歌って」とある。「シンプルに」と「歌って」は矛盾する指示でもある。シンプル、単純であることはニュアンスを排することだし、歌うのはまさにニュアンスを付けることだからである。しかしこの矛盾はすでに音楽に内包されている。静謐なアリエッタの拍子は三拍子であり、一拍は3分割されている。静けさ、落ち着きの根底には不安定な動性が息づいているのである。

潜んでいたものは次第に顕在化する。変奏が進むにつれて、リズムは細分化し、ついにシャッフル・リズムとシンコペーションの波に呑まれる。身体的リズムというにはあまりも性急な運動であり、魂の躍動とでも呼ぶしかない。そしてそのエネルギーをバネにして、リズムはさらに細分化され、音楽の形姿は解消され、形而上的世界へ拉し去られるかのようだ。拍子は解消され、時間感覚が希薄な時空を漂う。

無時間的な音楽の流れはトリルへと昇華される。主題の断片が戻ってくる。しかし、もはや最初の主題ではない.♭が3つの調号が現れ、音楽は変ホ長調からハ短調、そしてハ長調へと舞い戻る。まるで獲得されたハ長調を再確認するかのように、である。こうしてハ長調は再び新たな光を帯び、アリエッタも浄化されたかのように輝く。

第2楽章は到達点であったが、第1楽章がそうであったように、そこからさらなる変容を遂げる場でもあった。音楽現象としては、それは抽象化と時間感覚の絶妙な変転といえる。こうした変容こそ変奏曲の独壇場なのである。

最後にトリルの輝きの中でアリエッタが高音で歌われ、地上に舞い降りるかのように終わる。主題のC-Gの4度は新たなよみがえりのようである。曲頭のEs-Fisの減7度からどれほど遠くに来てしまったことか。

二元的世界から二元的世界を超えて

ピアノ・ソナタ第32番の第1楽章は「暗黒から」、第2楽章は「光明」という構成原理だった。この構想を支えているのは。長調と短調という二元的世界にほかならない。長調と短調こそは機能和声が確立された古典派時代の二つの音楽基盤だった。古典派の作曲家はこの二元性をさまざまに構成することでさまざまな表現を成し遂げてきたのである。

典型的なのがベートーヴェンが希求した「暗黒から光明へ」だった。そして彼の晩年の究極の回答が最後のソナタだったのである。ハ短調の第1楽章とハ長調の第2楽章である。残された2楽章にエピソード的なものや異質なものといった夾雑物は必要ない。別の楽章を立てるなどありえない。

ただし第1楽章は短調に始まって長調で終わる。これはたとえば『運命』交響曲で第3楽章から第4楽章へ向かうトンネル部分、すなわち短調から長調へのプロセスをソナタ形式に内蔵させたことを意味する。ソナタ形式の再解釈であり、再創造だった。また第2楽章はより高みへの変容を遂げる場となったが、変奏こそ「変容」にもっともふさわしいのはいうまでもない。そしてソナタ形式と変奏曲、これらはベートーヴェンがもっとも重視し、愛した形式だった。だからこそ作品111はベートーヴェンの器楽の最終的な形姿となったのである。

短調と長調、ソナタ形式と変奏曲。ベートーヴェンが生涯にわたって追求してきたものが、ピアノ・ソナタ第32番に結晶した。その時「暗黒から光明へ」は至純の表現を獲得した。

あるいは二元的世界の根底にあるのは「不協和」「協和」といってもいいのかもしれない。不協和の抗争をとおして協和に至る。しかし不協和があるからこそ協和がある。ピアノ・ソナタ第32番冒頭の二つの和音F♯dim(減七の和音)-G(長三和音)は、曲全体の、さらには世界の原理を提示しているのかもしれない。