リピートに問いかけるベートーヴェン―『エロイカ』『熱情』『ラズモフスキー』

リピートは遵守すべきというのが現代の演奏傾向だろう。たとえばソナタ形式の提示部のリピート記号にしても、スコアに書いてあるというのがその根拠だろうか。いかにも楽譜重視の時代らしい。しかしリピート記号について疑問を抱いた作曲家がいた。誰あろう、あのベートーヴェンである。文書のドキュメントがあるというのではない。作品にその痕跡がある。

ソナタ形式のリピート記号はバロック組曲の残滓だといわれる。もともと組曲はヨーロッパ諸国の舞曲の寄せ集め、組み合わせだった。踊りのための楽曲が反復と結びつきやすいのは必然である。身体的運動・所作を支える伴奏音楽は、機械的な繰り返しを嫌うどころか、必要とさえする。それが舞曲へと定型化されたのがバロックの組曲である。各曲の前半と後半がともにリピートされるようになっているのは周知のとおり。まさにリピート記号は舞曲の名残なのであり、組曲がソナタ形式の母体となった時も生き延びたと考えられるのである。

組曲では前半と後半に必ずリピート記号がつくが、時代の趨勢とともに、ソナタ形式では提示部だけに限定される場合が多くなる。独立したひとつの研究が必要だろうが、これは踊るための音楽から聴くための音楽への変異を遂げるさいの無意識的な反応ではなかったかと思われる。

あるいはこういう考察も必要かもしれない。そのままリピートというのは、時間音楽にふさわしいかどうか。身体的な循環的運動にはうってつけだが、逆行することなき時間を生きている人間の表現としてはどうなのか。もっともリピート記号は形式主義的であり、それがロマン派まで受け継がれたのは、ある種の権威への会釈であったかもしれない。まあいろんな理由があろうが、少なくともベートーヴェンは伝統に対して問いを投げかける革命家だった。

たとえば中期への飛躍を決定的にした作品55の交響曲第3番『英雄(エロイカ)』。その第1楽章は700小節にも及ばんとする空前の規模を誇る楽章となった。ベートーヴェンはもちろん提示部で伝統的なリピート記号を残した。そして提示部の2倍に近い巨大な展開部、再現部に続いて壮大なコーダが来る。その小節数は次のようになる。図の各部の長さは各部の小節数と相似的に描いてある。

展開部を中間部Bとして全体をABAと見る時(聴く時)、三部構造ABAのプロポーションがあまりにもいびつである。なぜならコーダが長すぎるからである。しかし提示部が反復されることで、展開部Bの前と後が(Aが)ほぼ同じ長さとなる(302≓294)。こうして形式のいびつ感は解消される。ベートーヴェンは各部分の長さを想定して作曲したのではないかと思われるほどである。その時、提示部のリピートも想定の中に加えられた。リピート記号は歴史の残滓かもしれないが、ここ必然性と生きた意味をもたせることができる。これがべートーヴェンの革命であり、彼がただのぶち壊し屋ではなかったことの証左である。

だから少なくとも『エロイカ』の提示部に限っては、反復されるべきなのだろう。

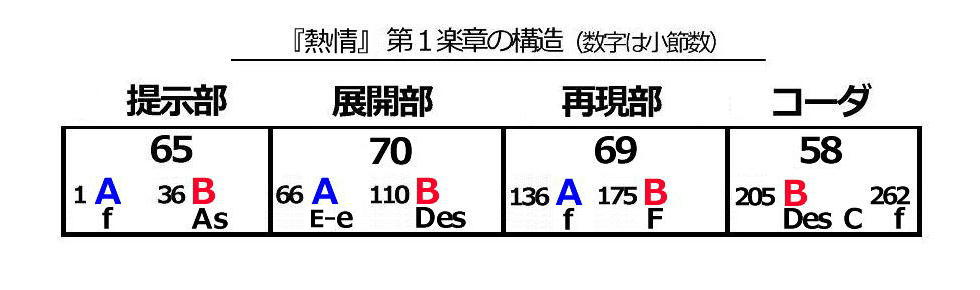

「ベートーヴェンはそこまで考えていたか?」。『エロイカ』の分析についてそんな疑問をもつとしたら、次の作品57『熱情ソナタ』はどう考えるべきか。第1楽章でベートーヴェンはリピート記号を外してしまったのである。

上が第1主題、下が第2主題である。いわゆる反行形で、第1主題をミラー的にひっくり返すというアイディは、やはりヘ短調の第1ソナタ作品2-1と同じである。そしてリピート記号なしで展開部が来る。音楽はどこに向かうべきか手探りしているようだ。

ベートーヴェンは展開部の最後を変イ短調で締めるが、変イ短調を異名同音で嬰ト短調に読み替え、構成音が同じホ長調で第1主題を出す。そしてホ短調で展開が始まるのである(ちなみにホ短調は理論的には変イ長調の長3度下の変ヘ短調であり、異名同音でホ短調としたと考えられる)。これは何かというと、素材、すなわち第1主題は戻ってきた(=提示部はリピートされたよう)しかし調性は違う(展開部に入った)という、リピート記号のある・なしを両立させたような効果を狙っているとしか思えない。

リピート記号はもはや形骸的ではあるが、伝統的なリピート効果を維持しつつ、より有機的なソナタ形式を創造しているのである。

展開部を疑似提示部のようにするという発想の根拠は、展開部の主題の配列にも見られる。普通、展開部は全く自由な展開の場であるが、『熱情』ではこうなる。

第1主題と第2主題が同じ順序で出る。この構造的な配慮が提示部と展開部の疑似化から出たことは明らかだろう。提示部をリピートしたような展開部という発想なしには考えられない。事実、小節数も近似である。『エロイカ』のような破格の展開部ではなく、提示部の長さに近いものとなっているのである。

『熱情ソナタ』というと、激情が噴出した曲と思われがちだが、きわめて周到な構成意識に貫かれた作品なのである。

いずれにしても、過去の遺産のようなリピート記号に、もう一度、生命の火を灯(とも)そうと再解釈・再創造した作曲家が、ベートーヴェンだった。『ラズモフスキー四重奏曲』第1番では、さらにこんな試みに挑む。『熱情ソナタ』では展開部冒頭での第1主題は主題はそのままだが、調性を変えた。しかしここでは主題を調性もそのまま出したのである。というわけで、提示部の最後では、まるで1番括弧に入り(譜例 赤で示す)、また最初に戻った!という効果を出しながら、実は展開部に入っていたという、驚くべき解決に到達したのだった。

伝統を受け継ぎながら、より高次の解決を模索するベートーヴェンの姿が見えるようだ。そして最後の例など、疑いもなく、ブラームスの交響曲第4番を予言している。