再現で戯れ、音楽を遊ぶ―モーツァルト ピアノ・ソナタ第9番、ヴァイオリン協奏曲第4番他

クラシック音楽を聴きはじめてしばらくすると、「ソナタ形式」という言葉に出会うだろう。何やら理屈っぽくて、面倒くさい説明かもしれないが、古典派以降の音楽を聴く時のある種の道しるべとなるかもしれない。だがソナタ形式は作曲する立場にとってのルールでもあった。

何にでもルールがある。遊びだってルールがなければ成り立たない。ルールは硬直した「規則」「足枷」であるどころか、音楽そのものの基盤となる。少なくとも、それが古典主義的芸術であった。典型的なのが、モーツァルトである。

再現はどこから?

確認のために、ソナタ形式をざっと説明しておこう。全体は「提示部」「展開部」「再現部」の三部分を基本とし、提示部には第1主題と第2主題がある。再現部は第1主題の再現から始まり、提示部が再提示される。モーツァルトのおびただしい音楽がこの形式で書かれている。彼は規範にどう従ったのか。

次の例を見てみよう。ピアノ・ソナ第9番*ニ長調K.311(1777年)第1楽章である。一番上が第1主題である。28小節目から出る第2主題はイ長調Aで、主調のニ長調の5度上(属調)となっている。定石どおりである。第2主題は再現部で還ってくるが、その時は主調のニ長調Dとなる。これがソナタ形式の決まりである(譜例下の2つ)。

*ニ長調ソナタ第9番K.311は、7番ハ長調K.309、8番イ短調K.310とともに、1781年、パリで作品4として出版された。しかし作曲順ではイ短調の前ということで、新モーツァルト全集では番号が逆転し、ニ長調ソナタ1は「第8番」、イ短調ソナタが「第9番」が浸透しつつある。

ところが定石破りのことが起きる。展開部で緊張を盛り上げ、「展開部的な」様相を呈するものの、なかなか第1主題が戻ってこないのである。すると、ひょっこりと、第2主題が現れる(譜例下 第79小節)。第1主題ではなく、である。

これが再現であることは、第2主題が主調であるニ長調に戻っていることから明らかである(譜例「D」)。ところが最初の4小節が繰り返される時、ニ短調に転じる(譜例「d」)。提示部ではなかった転調であり、「あれ?」という感じ。「まだ展開部だったか?」。

ところがその後、きっちり第1主題が再現され、安定的に終止する。「再現部だったんだよ! 第1主題から入らなかったけど」。明らかに、モーツァルトは遊んでいる。

主題を数字で表すと、ニ長調ソナタK.311第1主題における主題の配列はこうなる。主題は逆さまで再現されるのである。

K.311:提示部[1-2]―展開部―再現部[2-1]

究極のクラシックであり、音楽の優等生のようにいわれるモーツァルト。彼は教科書のルールを破っていたのか?

主題と調性

確かに教科書どうりではない。しかしいつの教科書か? そもそもソナタ形式の概念が確立されたのは、1845年のA.B.マルクスの『作曲学教程』であるというのが定説である。これは2つの主題によるスキームの説明であり、ベートーヴェンの楽曲に基づくとされる。

しかしモーツァルトの楽曲では主題は2つに限らないことが多い。それにモーツァルト以前では、主題の概念そのものが希薄だった。では何がソナタ形式の構造の基盤をなしていたのだろうか。

調性である。

ソナタ形式の基になったとされる組曲の二部形式では、主調の「出発点」から属調へ向かい、終止するという調的な手続きがあるだけだった。これがリピート記号で隔てられた前半で、後半は主調へ戻る。歴史的にいえば、ルールは「調性」から「主題」へ移行する。これは、転調が多用され、調的な変化に対する感覚が減退するとともに、主題といういわば見える形で音楽的推移を演出する必要があったからと考えられる。

つまりモーツァルトの時代にはソナタ形式の調的なスキームがまだ生きていたと考えられる。ニ長調ソナタK.311 の逆さまの再現部はその証明のようにも見える。すなわち、主題は逆さまで再現されるとしても、「再現は主調で」という調的な規範にはかなっているからである。

それにしても、主調で還ってきた第2主題をモーツァルトはすぐに短調に転じ、ちょっとした遊び心を発揮した。そこからさまざまな解釈を導き出すためにも、それを「逸脱」だと感じる必要がある。そのためにはルールを知っておかなければならない。

逆さまの再現の例―K.287とK.218

逆さまの再現は、主題の配列という上部構造に対する調的な下部構造の存在をうかがわせるのだが、それ自体が「はぐらかし」であり、遊び心の発露でもあっただろう。ただやはり提示部と同じ順序での主題の再現が基本てあり、逆転した再現は不規則とみなされる。だが必ずしも多くはないが、同じ例もなくはない。

次の例はディヴェルティメント第15番変ロ長調K.287の第1楽章である。譜例上が第1主題、これに対して下が第2主題で、属調のヘ長調で出る。

そして「さあ再現だ」という具合に音楽は進行するのだが、第1主題は現れない。再現されるのは、譜例赤で示した第1主題の次の部分からである(第180小節)。後は提示部どおりに音楽は進み、変ロ長調で第2主題が出る(第215小節)。そして第1主題は最後の最後のコーダで登場するのである。結果として、逆さまの再現となる。

ディヴェルティメント変ロ長調の成立は1777年6月である。先のニ長調ソナタは同年の末とされている。両曲は9小節の第1主題の構造も一致しており、明らかに親近性が認められる。ただし逆さまの再現に関しては、ソナタの方が再現部での変化が多く、いっそう凝っている。

もっと以前の作品にも似た例がある。ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218(1775年)の第1楽章である。譜例上が第1主題、下が第2主題(属調のイ長調)となる。

ここでも再現で第1主題はすっ飛ばされる。主題に続く部分からの再現となるのである。ところが、である。この曲ではさらなるイレギュラーが発生する。何と、第1主題が最後まで現れないのである。第1主題が再現部で欠落したまま曲は終わってしまう。これはどう考えるべきなのだろう。

第1主題の再現の落としどころ?

ソナタ形式の顔ともいうべき第1主題が再現されないというのは、ありうべからざることではないか。同じ例は思いつかないのだが。逆さまの再現は一種の「工夫」「遊び心」とみなすこともできるだろうが、第1主題の欠落というのは形式的不備ともなりかねないのではないか。そこでこう考えてみた。

協奏曲には楽譜に書かれていない部分がある。最後のコーダの直前のフェルマータである。ここはオーケストラも沈黙し、すべての目と耳が集中する中、独奏者がみずからの音楽性と技巧を自在に披露する場である。いわゆるカデンツァであり、基本的にソロに委ねられ、音符は楽譜には記されていない。

モーツァルトはこのカデンツァに第1主題の再現を目論んだのではないか。ソリストが第1主題の再現を高らかに宣言する。

そうすると、この曲も逆さまの再現の例となる。ちなみにモーツァルト自身の手になるカデンツァは存在しないが、よく弾かれるのがヨアヒム作である。モーツァルトのスタイルとしてはやや長すぎるが、後半に確かに第1主題が出てくる。ただ再現を意図してかどうかはわからない。

もし再現の場としてのカデンツァという発想を最大限に演出するなら、カデンツァ冒頭から明確に第1主題を出していいかもしれない。ニ長調という調性を生かした重音による朗々としたソロの響きによる再現である。

コンチェルトで逆さまの再現を遊ぶ

実はもうひとつ似た例がある。セレナード第9番ニ長調K.320(1779年)である。いわゆる「ポストホルン・セレナード」であるが、第3楽章は「コンチェルタンテ」と記され、管楽器が協奏風に歌い交わし、耳の悦楽ともいえる至福の時を奏でる。冒頭はこうなる。

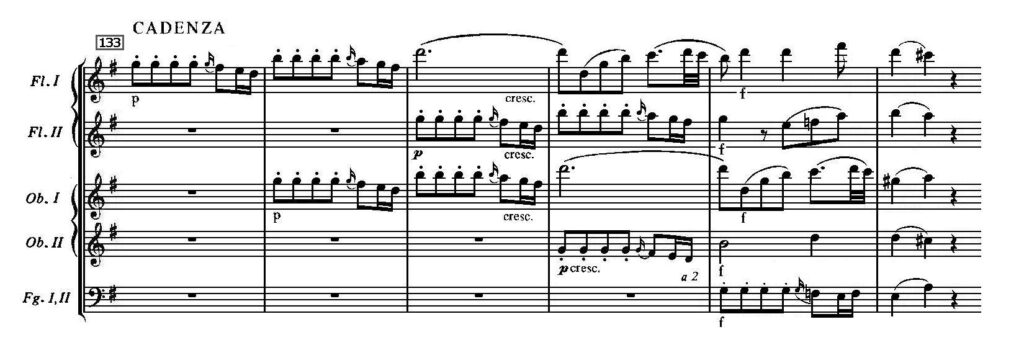

木管の饗宴はいつ終わるともなく繰り広げられ、第1主題が再現されることはない。そして第2主題の再現(第118小節)の後で、「カデンツァ」と書かれた部分となる。

そこで出るのは、第1主題に続く譜例「赤」で示したパッセージである。まるでディヴェルティメントK.287での「第1主題の後からの再現」のようだ。第1主第そのものは出てこない。なぜならカデンツァが終わったところで、悠然と登場するからである。

そもそもカデンツァの音型(譜例 赤)自体、第1主題から出ている。ひょっとしたら、音楽の起点としての第1主題領域への帰還という意図があったのかもしれない。それはわからないが、ヴァイオリン協奏曲第4番の「カデンツァにおける第1主題の再現説」のヒントがあるのかもしれない。

逆さまの再現はモーツァルトのちょっとした試みだっただろう。しかし、もしかしたら、その後のソナタ形式の拡大や再解釈を暗示しているかもしれない。たとえばブラームスの交響曲第4番第1楽章、あるいはラフマニノフのピアノ協奏曲第3番第1楽章など、どうだろう。

それにしても、モーツァルトはいろいろ遊んでいる。それが可能なのもソナタ形式というルールがあったからなのである。