ト短調交響曲は明るいか? 暗いか?―モーツァルト『40番』2

そもそも『40番』はどんな音楽だったか。単純にいって、明るいか、暗いか。「疾走する悲しみ」といわれるからには明るくはないのだろうが、どの程度の暗さなのか。ここで抽象的な議論があまりにも独り歩きして、感覚を置いてきぼりにする前に、まず「わたしが」「聴く」ことに立ち返るべきであろう。主体と聴覚をとり戻すのである。感覚に基づかない議論は空疎である。

ただし、心を無にし、悟りの境地で聴くというよりは、ある仕掛けを設定してみたい。まず比較という相対性の中に曲を置くこと。そして聴くべきポイントを絞るのである。

古典派の時代には三人の巨匠がいた。ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンである。彼らは優劣を超えた高いレヴェルでそれぞれ個性的たりえた。比較するには格好の対象といえよう。ただし相対化にはある基準も必要である。彼らが拠って立つ古典派様式*はまさにそうした相対化の土台となる。そして特に古典派様式が結晶したソナタ形式は比較の物差しとなるはずである。

*名著『古典派様式 Classical Style』において、チャールズ・ローゼンは古典派の様式とはハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのグループ・スタイルなのだといった。つまり時代様式とは特定の時代の作品をすべてかき集め、総数の分母で割って算出した平均値なのではない。むしろ時代を超えて普遍に到達したものこそが、矛盾しているようだが、時代を真に反映・代表するのである。またそうして達成された様式は表現を一元化してしまい、作者の刻印を消し去るのではない。音楽を描く「文体」「表現の特徴」として、表現者の個性をありありと刻みつけるのである。

そこでモーツァルトの『40番』をハイドン、ベートーヴェンの作品と比較してみよう。そうすることで、モーツァルト的なものを探るための足掛かりとするのである。さらにいえば、「疾走する悲しみ」の闇とはどのようなものかに触れるのである。

短調のソナタ形式

モーツァルトの時代で音楽の「明るい」「暗い」を決定する要素はまず調性である。明るい長調、暗い短調である。中には長調の方が暗いという方もいるかもしれないが、大勢に異議はなかろう。前述したように、ここで時代の共通した形式であるソナタ形式*に着目する。なぜなら、ソナタ形式は調性の一定の配置を基礎に置く形式にほかならないからである。

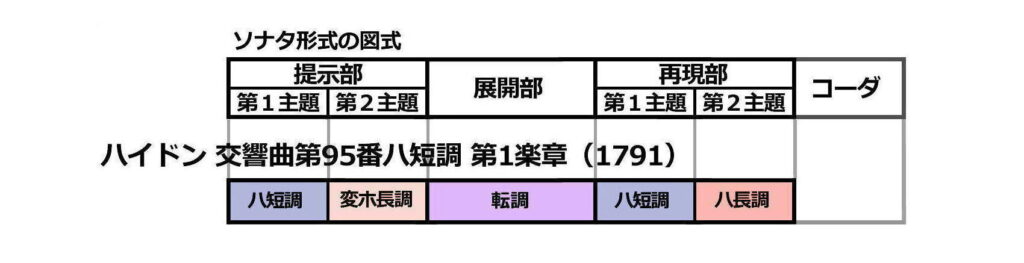

*ソナタ形式は「提示部」「展開部」「再現部」の3つの部分からなり、最後に「コーダ」が付く場合もある。提示部はリピートされる。一般的な説明では、提示部で「第1主題」「第2主題」が提示され、再現部にこれら2つの主題が還ってくる(下図参照)。しかし主題という上部構造もさることながら、下部構造たる調性が重要である。

典型的なソナタ形式は交響曲やソナタの第1楽章であり、また長調と短調では、調性の扱いが異なる。短調の場合の基本的な図式を、ハイドンの交響曲第95番ハ短調を例としてをあげてみる。

曲の顔ともいえる第1主題は、当然、提示部も再現部も主調のハ短調。これに対して第2主題は提示部では平行長調(この場合、変ホ長調)となる。展開部は転調が続き、調性が定まらない。再現部では第2主題は同主長調(ハ長調)となる。ハ短調のフラット3つをそのままにして主音を移した平行長調に対して、主音をそのままにして、短調の音を長調に換えた同主長調はいっそう明るい。図では明るさの度合いも暖色系の濃淡で示しておいた。

さて、調性のパターンを頭に入れたところで、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンがいかに短調のソナタ形式を処理したかを聴いてみよう。ハイドンの95番は彼の100曲以上ある交響曲の最後の短調作品。ベートーヴェンは9曲の交響曲中『運命』と『合唱』の2曲が短調だが、ここではあまりにも有名な『運命』第1楽章を、形式と調性で、聴いてみる。

誰が一番暗いか

まず「わたし」の「聴く」から始まると書いた。次に聴いた印象を分析的な説明とつき合わせるとどうなるか。

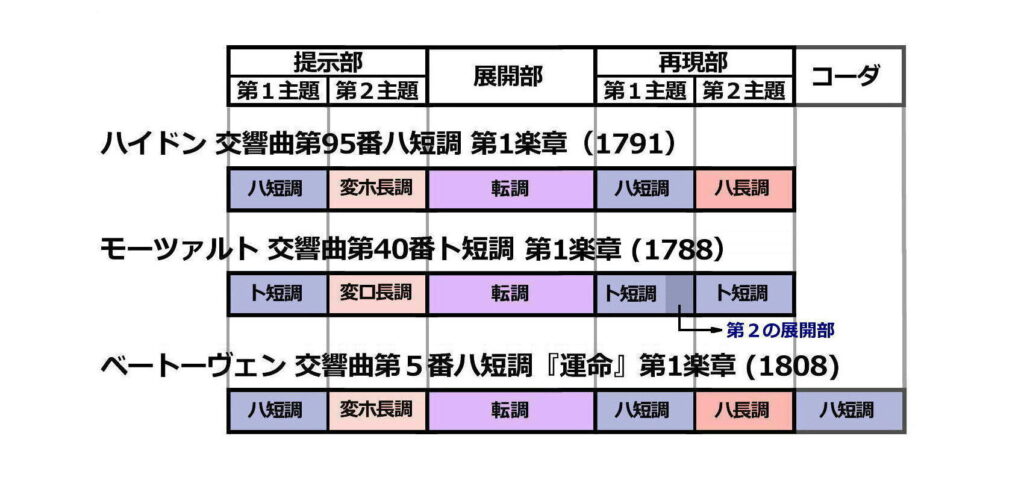

実は短調のソナタ形式では調性の選択にある程度の幅がある。長調と短調の色の配分と割合、特に再現部の第2主題に注目して、3人の楽曲の一覧表を見てみよう。

ハイドンは定石どおりだが、注意すべきはコーダがないため、明るいハ長調でそのまま曲を終えていることである。これはハッピー・エンド的な印象を与える。また図示されてはいないが、第1主題の後、すぐに長調の第2主題に向かう傾向がある。再現部など、早く短調から抜け出したいかのよう。結果として、短調の深刻さは希薄といわざるをえない。

三人の中でモーツァルトひとりだけ、例外的に、再現の第2主題が短調(ト短調)となるのが特筆すべきである。教科書どおりの優等生どころではない。長調の部分は提示部の第2主題のみとなり、短調の割合が最も多く、後半は真っ暗となる。

ベートーヴェンも短調のソナタ形式の定石に従った。ただし再現部の後に長めのコーダを置き、ハ長調からハ短調へ戻ったのである。明らかに長調の明るさで楽章を終わらせたくなかった。何よりも構成的な意味がある。ハ長調は第4楽章で「爆発」させるまで、とっておかなければならない。

調性による分析が教えるところは明らかだろう。寒色系の短調部分と暖色系の長調部分の分布を3つの例で比較すればいいのである。青の色が占める大きさが、暗さの度合いを示す。

結果は、モーツァルトが1番暗い。2番はベートーヴェン、3番はハイドンとなる。

モーツァルトは暗いのに明るい?

実は大学の講義で同じ聴き比べを学生さんたちを対象に何度も行った。驚くべきことに、いつもほとんど例外のない結果が出た。「どの曲が一番暗いか」そして「どの作曲家の性格が一番暗いと思うか」というアンケートの答は、1番ベートーヴェン、2番ハイドン、3番モーツァルトだった。

別に驚くべきことでもないのかもしれない。聴取にはさまざまな要素が入り込む。有名な『運命』からは「苦難の英雄」のイメージが浮かび上がるだろう。ハイドンの95番はほとんどすべての学生さんにとっては初めて聴く曲だった。未知のものは暗く感じるという心理作用があったかもしれない。

しかし、調性的にほとんど真っ暗のモーツァルトが一番明るく聞こえたということにも、何らかの説明が必要であろう。世の中に流布している軽薄なモーツァルト象の影響もあるだろうが、音楽それ自体の中にも何らかの要因を見るべきだろう。

リンク

!– START MoshimoAffiliateEasyLink –>