ソナタ形式の根底にあるもの―『フィガロの結婚』六重唱曲

「ソナタ形式」という用語が導入されたのは、1845年(マルクス『作曲理論』)だったという。ベートーヴェンの死後18年もたってからだった。第1主題、第2主題と、よく「主題」で説明されるソナタ形式ではある。しかし18世紀の形成期で重要だったのは主題ではなかったともいわれる。そこでソナタ形式の根底にあったものを探ってみよう。ただしモーツァルトのオペラを例に。『フィガロの結婚』の第18番六重唱曲である。

「たわけた一日 La Folle journée」という副題をもつ『フィガロの結婚』で、ターニング・ポイントともいうべき場面がある。第三幕第5場で、登場人物の関係の構図が大転換するのである。アリストテレス『詩学』でいう「発覚」と「どんでん返し」が同時に起きる。

発端はマルチェリーナに結婚を迫られたフィガロが、苦しまぎれに「親の承諾」を口にしたことだった。「親だと?」。「これでも高貴な出なんだ」。「で、その親とやらはどこに?」。「実は、わからない」。「何?捨て子だったのか」。「いや、さわられたんだ。証拠はこれこれ……」。やりとりを見ていたマルチェリーナが驚く。「まさか! この人、昔さらわれたあの子よ!」。何と、マルチェリーナはフィガロの母親だったことが判明する。そして父親は不倶戴天の敵バルトロだったという驚愕の事実! 当然、マルチェリーナとの結婚は自然消滅し、フィガロの結婚をめぐる結婚推進派と反対派の構図が劇的にシフトする。

ここから六重唱曲が始まる。最初の部分はフィガロ、マルチェリーナ、伯爵、バルトロ、ドン・クルツィオの5人。マルチェリーナが「最愛の息子よ」と、フィガロに抱擁を求めるところから歌が始まる。実は、マルチェリーナの旋律こそが「第1主題」である。

親子再会の歓喜の涙、涙、涙……。そこへひょっこりスザンナが現れる。彼女はフィガロをばあさん!との結婚契約から解放すべく、借金の形を手にして、伯爵の前に歩み出る。実はこれが「第2主題」である。映像だと、第2主題=スザンナがまさに「登場」する。

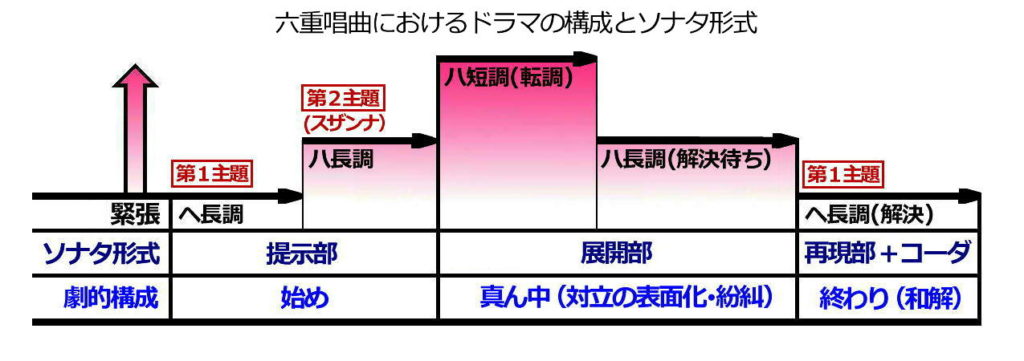

第2主題=スザンナはマルチェリーナがフィガロの実の息子だったという新事実をまだ知らない。だから未知の状況に投げ込まれた因子として緊張を孕んでいる。この潜在的な緊張は、音楽では、冒頭のヘ長調に対して5度上のハ長調という「調性」で醸成される。ハ長調への転調は唐突だが、これはスザンナの突然の登場という状況と完全に合致している。

しかし潜在していた緊張は顕在化する。スザンナがマルチェリーナと抱き合うフィガロを見たからである。なんというひどい裏切り! 音楽はハ短調へ転じ、スザンナの旋律は増2度の苦痛に歪められる(譜例 赤○)。ソナタ形式でいう「展開部」である。

さて、ここまで来るとおわかりだろう。六重唱曲はソナタ形式で書かれているのである。いや、ソナタ形式をもたらした劇的な原理によって書かれているのであり、それが逆にソナタ形式の根底にあるものを明らかにしているのである。そして形式の表層、あるいは上部構造は、主題のようだが、下部構造は調性にあることもわかる。ある状況の中に緊張の種がまかれ、それが紛糾をもたらすという劇的な展開を支えているのは、ほかならぬ調性なのである。

スザンナの憤慨醒めやらぬままに、事態は収拾へ向かう。音楽はハ長調を浮遊していたかと思うと、ヘ長調の解決へと向かう。再現部である。マルチェリーナがスザンナに手を差し伸べる。「怒りを鎮めてちょうだい、愛する娘や。この子(フィガロ)の母親を抱いてね」。曲頭でのマルチェリーナの旋律=第1主題は木管に回され(譜例 赤)、再現であることを高らかに示す。モーツァルトがソナタ形式を意識していた証左である。

こうして和解が成立した。ソナタ形式とは緊張の萌芽-対立-和解という劇的原理を音楽化した形式だったのである。図示するとこうなる。一番下にはアリストテレスの説明を示す。

六重唱曲にソナタ形式を見たチャールズ・ローゼンは、提示部と再現部の楽想に関連があるのを指摘した。しかしここでは提示部がそのまま再現される必要はない。再現部でスザンナが再びどこからか登場することはない。歌詞があり、ストーリーがある声楽曲では、提示部=再現部とはなりえないのである。

むしろ、純粋器楽でこそ、提示部が展開部の後で再現されるABAのシンメトリー構造が生きるのである。第2主題は再現部で「主調で」戻ってきて、最後の決着をつける。これは歌詞のない器楽的な発想だった。しかしソナタ形式の下部構造は、緊張と対立の沈静化という劇的原理に基づいていたのも確かなのである。単純化していえば、二人の登場人物が現れ、喧嘩し、仲直りする。『フィガロ』の六重唱曲はそうしたソナタ形式の根底にあるものを鮮明に示している。

なお時代はこの後、調性から主題でソナタ形式を思考する段階に移行する。その曲がり角に立つ巨人が、ベートヴェンだろう。