ルールは破るから面白い―ハイドン 交響曲第95番のソナタ形式

「ソナタ形式」という型がある。クラシックを聴くのに、いちおう知識として知っておくと便利だろう。第1主題、第2主題という2つの旋律が出て「提示部」となる(多くの場合、ここでリピート記号がある)。それから音楽が複雑に絡み合う「展開部」に入る。そして第1主題が戻ってきて、第2主題も続く。「再現部」である。このパターンを知っておくと、「あ、今、あそこだ」とわかる仕組み。

ソナタ形式の要となるのは「再現」だろう。展開部でよくわからないところに迷い込んだ音楽に、第1主題が戻ってきて、一気に見慣れたところに出る感じ。いわば水戸黄門の印籠のようなもので、収拾へ向かうターニング・ポイントともいえる。それだけに、再現は作曲上の眼目となる。

だから音楽でいう「分析」「アナリーゼ」では、再現部は「どこから」を問題にする。でもそれが本当に分析なのか? たとえばこんな例である。

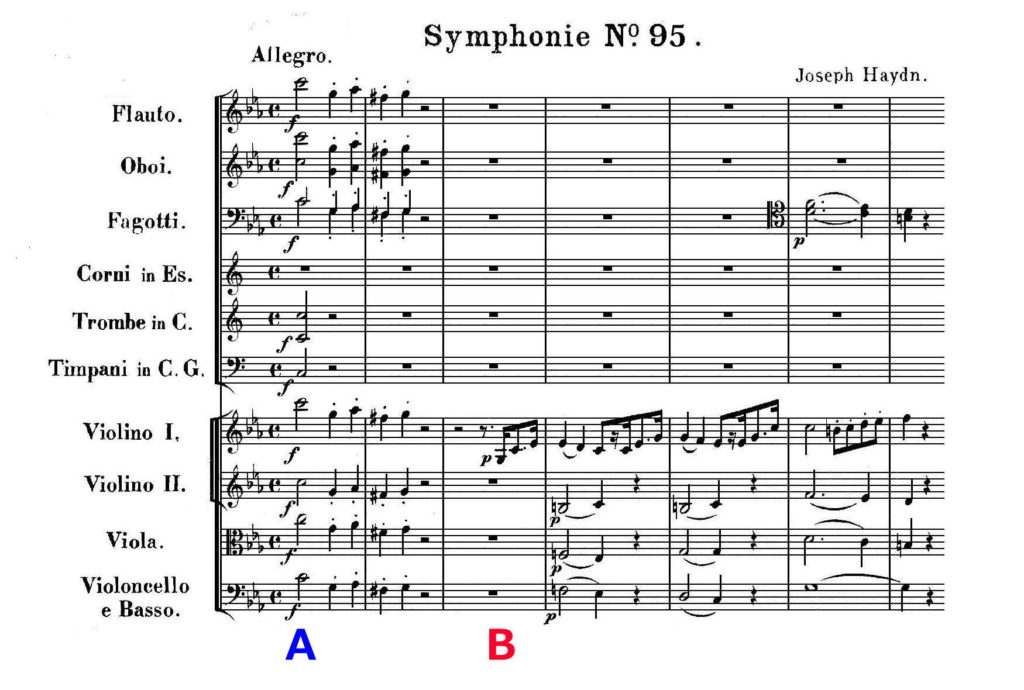

ハイドンの交響曲第95番ハ短調の冒頭である。第1主題はオーケストラのユニゾンによるフォルテの部分Aと、和声的なピアノの部分Bからなる。音源で確認しておこう。ライナー/シカゴ交響楽団の演奏だが、第1ヴァイオリンの付点リズムの処理など、ほれぼれとするような音楽性を感じる。

このAとBの構造は、たとえば『ジュピター交響曲』などでも見られるように、モーツァルトも生涯にわたって愛した書法だった。こんな例も思い浮かぶ。

ピアノ・ソナタ ハ短調K.457だが、ハイドンの交響曲第95番との共通性は明らかである。ただし2曲が似ているというよりは、ピアノとオーケストラという「楽器」の違いを超えて、時代の共有財産ともいえる語法の存在がうかがえる。根底にあったのはトッティとソロのコンチェルト的発想だっただろう。

いずれにしても、ハ短調ソナタのソナタ形式は明快である。短めの展開部の最後は徐々に減衰し、ついにフェルマータの沈黙に消える。そこから第1主題がきっちりと立ち上がるのである。再現のお手本のような書き方である。ところが、95番では、ハイドンはこうした。

何かすっきりしない。第1主題のA部分は大きな様変わり。提示部と同じ形で戻ってくるのは、B部分からとなる。譜例の少し前から聴いてみようか。

第1主題が再現する時は、それが再現だとわかるためには、同一であるべきだろう。ところがハイドンは最初と違う形で戻ってくるようにしたのだった。では再現部はどこからか?が問題となる。

日本語版 wikipedia ではこうある。

第一主題の再現が前半と後半に分かれて行われる。

第1主題の前半とはここでいうA、後半とはBとなる。つまり再現はAから始まるということになる。英語版ではこうある。

再現部は主要主題の頭を省略している。

「主要主題の頭 the head of the main theme」とはA、これが省略されて、再現はBから始まるということだろう。次にドイツ語版。

再現部の始まりは覆い隠されている。冒頭モティーフは、最初はニ短調で第104小節目に、それからハ短調で第110小節目に現れるが、曲頭のように独立しておらず、連続した流れの中にある。Gのオルゲル・プンクトがピアニッシモで収束した後、再現となる。

要するに、Bをもって再現とするということである。日本語版ではAから、英語版とドイツ語版ではBから。答が2つ? これは分析の試験に出すには不適当な例となる。もしも分析というものが、どこからが再現かだけを問題にするならば、であるが。

楽曲のアナリーゼは現実の作品に型を押し込めることに終始しがちである。その結果、無理が生じたり、最悪の場合、作品を規格外とみなしてしまう恐れもある。「ハイドンの再現部の書き方はルール違反だ」などと。分析家はソナタ形式のルールは絶対だと思い込んでいるかもしれない。だが敢えていおう。ルールは破るから面白い。

ソナタ形式は形骸的な鋳型なのではない。さまざまなアイディアを生かすフレキシブルな構成原理なのである。

第95番でのハイドンのアイディアは次のように考えられる。

主題のAは展開部の最後に、Bは再現部の最初に置いた。つまり展開部と再現部をまたぐようにして主題を配置した。A部分は展開部で再現へ向かう典型的な書法である。

別のいい方をすれば、Aそのものを再現させながら、ユニゾンだった音型に和声をつけ、調性を曖昧にして、冒頭との同一性を奪ってしまった。「再現は主題を主調で出す」というルールを破ったのである。

ここから「再現はどこか」という議論には行かない。「ハイドンはどういう効果を狙ったか」というまさに「解釈」へ向かうのである。ハイドンは「水戸黄門の印籠」的な再現を望まなかった。そうではなく、再現をぼかした。そのぼかし方は、1)第1主題のAを第110小節目で出現させるが、不発に終わる。なぜなら冒頭との同一性を欠き、不安定な和声・書法に委ねられているからである。2)Bがそのまま再現される。本当の再現?

つまりハイドンが狙ったのは「二段階の再現」ともいうべき効果だったのではないか。A「あれ?再現?」―B「やっぱり」。

「二段階の再現」にはさまざまな解釈の余地があるが、明らかにハイドンはソナタ形式を絶対の型、犯すべからざるルールとはみなしていない。そのような硬直した見方をからかってさえいるようだ。むしろルールがあるから、それを逆手にとったアイディアがはじける。窮屈で無骨な分析などより、ハイドンは自由でお洒落だ。そんな音の遊びを楽しまない手はない。

なお再現に対するハイドンの発想は後世に大きな影響を与えもしたようだ。