3度転調の波紋―ハイドン、ベートーヴェン、それにシューベルト

古典的な3度転調、詳しくいえば、短調の調3度下の長調への転調は、ある種の場面の転換をもたらすということである。ふわりと穴に落ちたような効果といってもいいかもしれない。そこに作曲家がどういう含意をもたせるか、それが「楽譜を読むこと」になるだろう。

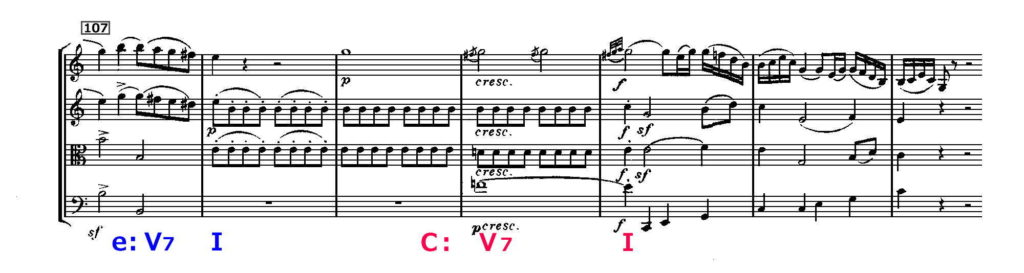

たとえばハイドンの例。1781年の有名な『ロシア四重奏曲』作品33の第3曲「鳥」には、次のような頁がある。

第1楽章の再現部分である。ホ短調できっちりと終止すると、第1主題が第1ヴァイオリンで出る(鳥の囀りに似ているので「鳥」のニックネームがある)。そのGの音はホ短調の主和音E・G・Hの第3音である。しかし再現はハ長調であり、Gはハ長調のドミナントG・B・Dの根音、主和音C・E・Gの第5音でもある。つまり二つの調の共通音であり、Gを伸ばしたままで、いつの間にか、ホ短調からハ長調へ推移するのである。譜例の cresc. fはハ長調の確立、あるいは顕在化を演出しているように見える。

トリッキーな主題提示であり、ハイドンはそれをソナタ形式の眼目である再現で用いた。

トリックが好きなハイドンの嗜好は、この後、また主題がハ長調から離れるところにも現れている。「あれ? 再現じゃなかったの?」と思わせるはぐらかし。しかしハイドンが形式の最重要な要所で3度転調を用いたことに変わりはない。それは表現的な用法というより、主題を効果的に浮かび上がらせるという構成的な使い方ともいえるだろう。

ベートーヴェンも、当然、3度転調を用いた。たとえばピアノ協奏曲第4番ト長調の第3楽章。この曲は第2楽章とアタッカで結ばれ、ト長調の曲であるにもかかわらず、ハ長調で始まる。これは第2楽章がホ短調で終止するため、ホ短調→ハ長調という3度転調の効果を求めたからだろう。第3楽章は夜明けの光の中をやって来るよう。

こんなよく知られた、軽いタッチの例もある。お馴染み「エリーゼのために」である。

最初のエピソードに向かうところで、イ短調からすっとヘ長調へ転じ、3度転調が生じる。これには理論的な説明も必要だろう。実は、例の「エリーゼのために」のイ短調のメロディは、途中でハ長調に触れる。だから、次の部分では、ハ長調よりも少し遠い調が必要となった。イ短調(調号なし)に対するハ長調(調号なし)よりも、♭が1つ付くヘ長調である。

理論的な必然としての調の選択ともいえようが、やはり美しい転換であることに変わりはない。演奏家はこんなちょっとしたところにも3度転調を意識し、「淡い光の到来」「柔らかい広がり」といったイメージをもつことも重要なのではないか。

ベートーヴェンが3度転調を特に好んだかどうかという疑問はシューベルトには妥当しない。明らかにシューベルトは3度転調を愛し、ある意味で、モーツァルトの用法を拡大・徹底したといえよう。

典型的な例は即興曲第1番ハ短調D.899-1に見られるが、これについてはすでに本ブログ内の2つの論考で引用した。「シューベルト 即興曲ハ短調のルーツ?」では、短調世界が長調世界へと向かう発想をベートーヴェンから学んだこと、「レモンの花咲く国へ」では、向かう世界がロマンの国であることを示そうとした。しかし、即興曲の比較対象となった楽曲で用いられていたのは3度転調でも、あるいは典型的な3度転調でもなかった。即興曲ハ短調でのハ短調→変イ長調の「長3度下」こそ、まさに「それ」なのである。いちおう確認しておこう。

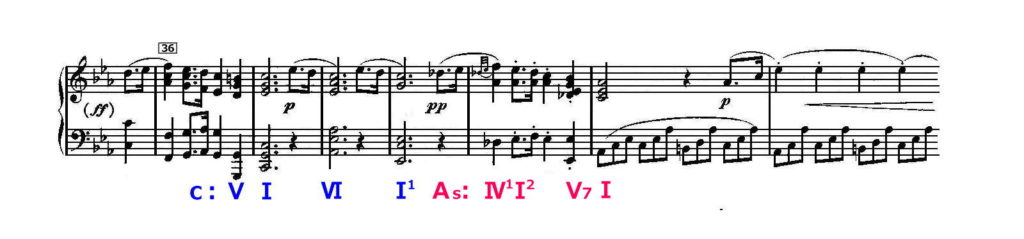

しかし、古典的な3度転調の決定版といえば、これだろう。

交響曲第7番ロ短調、いわゆる『未完成』の第1楽章の第2主題の提示部分である。シューベルトがここでの3度転調を効果的に演出しようとしているのは明らかである。ロ短調の主和音H・D・Fisが打撃のように打ち鳴らされた後、Dだけがファゴットとホルンで吹き流される。音楽はそこで拍子感が希薄となり、時間感覚が麻痺する。宙に投げ出されて「あれっ?どうなったの?」と思った瞬間、ト長調へ軟着陸する。そして夢気心地のようにメロディが舞う……。

Dはト長調の主和音G・H・Dの第5音として読み替えられるのである。これも一種のトリッキーな転調とみなせる。しかし、ハイドンのように、主題の登場を効果的に演出するというよりは、光の世界への架け橋のように見える。

転調という技法は純粋に理論的な手続きである。しかし、その使い方や目的のうちに作曲家の個性が顕れることは指摘しておいてよい。そしてまた時代そのものが反映されもするのである。

もしもシューベルトの音楽が、あるいはロマン派の音楽が、悲惨な現実に希望の国への橋を架ける芸術であるなら、3度転調が果たす役割は小さくなかったはずだろう。