音楽のアイディアにジャンルの壁はない2 「リフ」―キンクス、ビートルズ、その他

ビートルズはキンクスの「ユー・リアリー・ガット・ミー」に衝撃を受けたといっていい。ポール・マッカートニーは譜割が不明なあのリズム法に着目し、ただちに「シーズ・ア・ウーマン」で試したのだった(「音楽のアイディアにジャンルの壁はない1」)。ジョン・レノンも同様だった。ポールの曲のA面で大ヒットした「アイ・フィール・ファイン」である。

リフによる作曲法

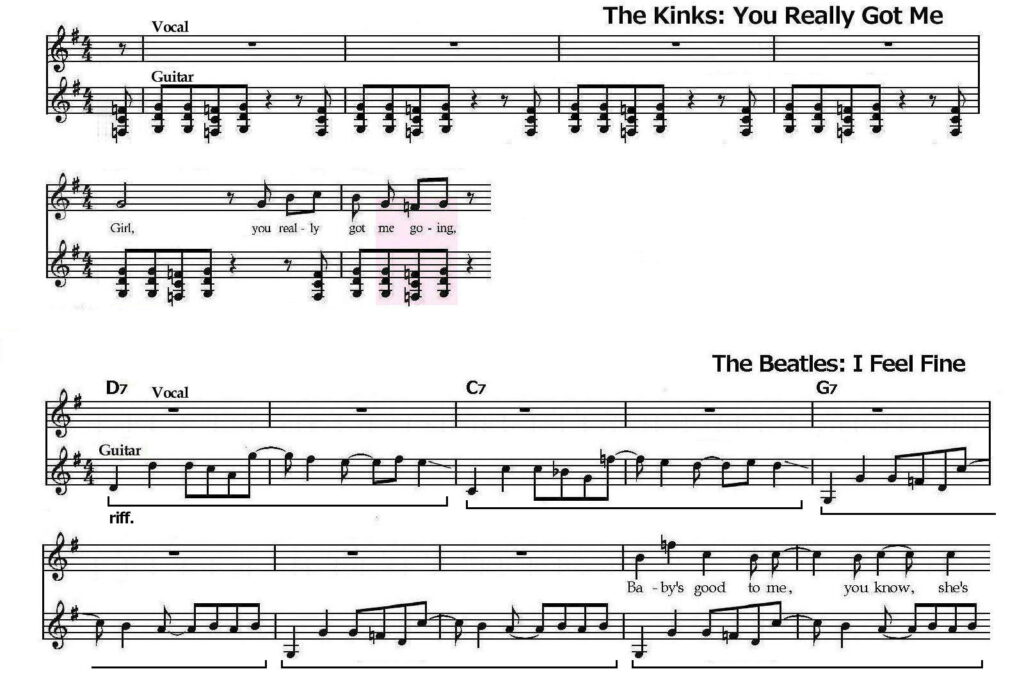

ただしジョン・レノンが「ユー・リアリー・ガット・ミー」から汲みとったのは、リズム法ではなかった。譜面で確認してみよう(ギターとヴォーカルのパートをあげる)。

どこに影響関係があるのか? 似ているとしたら、最初にギターが出て、次にヴォーカルが入ってくるところぐらいか。表面的に似ていないということは、ビートルズの創意の大きさを示す。しかし関連は決定的である。

模倣しているのは旋律などの具体的な素材ではなく、発想である。「ユー・リアリー・ガット・ミー」は攻撃的ともいうべきギターのモティーフを執拗に反復し、そこにヴォーカルが絡みつく。「アイ・フィール・ファイン」もギター・フレーズが繰り返し流れるところに、ヴォーカルが乗っかかってくる。この反復フレーズを「リフ」という。両者の基本構造は同じである。音として両者を比較してみよう。

もしわれわれが作曲するとしたら、まずメロディを書くだろうか。それともコード進行やバス・ラインなどが先行するだろうか。あるいは両者が並行して、協働的に進行する場合もあるだろう。しかし別の方法論がある。まずリフを創出して、それを作曲の土台とするのである。キンクスは、あるドキュメンタリー・フィルムで、リフによる作曲法が「自己発見だった」と語っていた。

ジョン・レノンが発見したのも「ユー・リアリー・ガット・ミー」におけるリフの可能性だった。ただし単純にパクったわけではない。「ユー・リアリー」のリフは1小節にも満たない性急なリズム動機だが、「アイ・フィール・ファイン」では2小節の旋律的なフレーズに引き延ばされている。性格の違いであり、どちらがいい・悪いではないが、ビートルズの方がメロディアスで「音楽的」であり、それがバンドの音楽性の違いともなっている。

さらにキンクスではほとんどハーモニーがあってないような原始性を示す(だからこそカッコいい!)。しかしビートルズのリフはD7→G7→G7というブルース的なハーモニーで導入される。これはAメジャーだった「シーズ・ア・ウーマン」のイントロE7→D7→A7のGメジャー版にほかならず、ブルース形式の最後の4小節を2倍にするアイディアは同一なのである。まったく似ていないようで、シングルのA面とB面が深く繋がっている*。

*ビートルズは時にシングルの両面をトータルな意匠やコンセプトで統一した。「キャント・バイ・ミー・ラヴ/ユー・キャント・ドゥ・ザット」のサビ付きブルース、「ペイパー・バック・ライター」のドローン、「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー/ペニー・レイン」における「故郷」のテーマ化など。

要するに、キンクスのリフは完全に「ビートルズ化」されているのである。ただし「ユー・リアリー」のリフがヴォーカルのパートから出ているように(譜例赤参照)、「アイ・フィール・ファイン」のリフもヴォーカル・ラインと微妙な関係にある。ギター・パートと歌の旋律で、音の上行・下行、タイの位置などを譜例で比べてみると、両者がよく似ているのは明白である。

つまり、ギター・リフがヴォーカルの主旋律とまったくの別物なら、楽曲の一体感・統一が損なわれるかもしれない。だから両者は微妙な親和性を帯びている。ジョン・レノンはリフによる作曲の要諦をも本能的に感じとったようだ。

それにしても「ユー・リアリー・ガット・ミー」の先進性をただちに見抜き、ビートルズ的回答として次のシングルのA面とB面で発表するとはすごい。

リフの可能性

1964年までのビートルズの楽曲の中で、リフを使った曲がなかったわけではなかった。たとえばアーサー・アレキサンダー作曲の「アンナ(ゴウ・トウ・ヒム)」のカヴァーなど典型的だろう。1963年のファースト・アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の1曲だが、ヴァースには印象的なギター・リフが一貫して聞こえる。

しかしそれは原曲からの借用だった。リフがもつ広大な可能性、もっと単純にいえば「かっこよさ」に気づいたのは「ユー・リアリー・ガット・ミー」によってだった。

問題は「気づき」なのである。意識化によって、それまで偶発的だったものが、意図的となり、継続するようになる。やがてリフによる作曲法はビートルズの創作のメニューの中に定着する。

リフを活用した次の曲はジョン・レノンの「ティケット・トゥ・ライド(涙の乗車券)」(1965年アルバム『ヘルプ』)だった。ギター・リフはジョージ・ハリスンの考案だったという説もあるが、「アイ・フィール・ファイン」で獲得した成果の大きさを証明したかのようだ。

65年12月発表のシングルB面で、ポール・マッカートニーはリフによる作曲法を試みた。「デイ・トリッパー」である。リフは彼の楽器であるベースにも現れる。同時期発売のアルバム『ラバー・ソウル』中の「イフ・アイ・ニーディド・サムワン」で、ジョージ・ハリスンもこれに追随する。こうしてリフはビートルズの主要な方法論となり、数々の作品を生み出す原動力となった。そのひとつひとつをあげることはしないが、もっとも印象的な例を1曲だけというなら、ジョン・レノンの「ヘイ・ブルドッグ」(1968年)をとる。これなどボウディーズ The Bawdies の「トライ・イット・アゲイン」(2010年)そっくりではないか。

リフはビートルズの創作メニューを超えて、ロック全体に波及した。レッド・ツェッペリンの衝撃的な登場など、リフの魅力と潜在力の爆発といった感がある。「胸いっぱいの愛を」(1969年)のアグレッシヴなリフ、「移民の歌」(1970年)などメロディよりリフの音楽である。レッド・ツェッペリンは完全にリフ・バンドであり、ハード・ロックやヘヴィ・メタルの方法論を確立したといえよう。ディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーター」(1972年)はリフの典型といわれ、ヴァン・ヘイレンの「ジャンプ」(1984年)など聞いたことのない人はいない。代表として「胸いっぱいの愛を」をあげておく。

忘れてはならないのは、その広大な沃土の入り口にはビートルズがいたこと、そしてメタルのスタイルはさらにキンクスへ遡行しているように見えることである。

音楽の基本的な語法としてのリフ

だがリフはヘヴィ・メタルの専売特許ではない。「反復句」を意味するリフ riff はリフレイン refain の略ともいわれ、ジャズに由来すると説明される。一般的な音楽用語としては、一定の音楽要素を反復することをオスティナート ostinato(「執拗な」を意味するイタリア語) という。

だからリフ的な音楽的語法はどこにでも見られる。昭和の?日本人にもっとも馴染みのある身近な例はこれかもしれない。美空ひばりの「りんご追分」である。個人的な思い出をいえば、かつてこの曲の説明できないある種の「面白さ」が幼い心に刻みつけられたものだ。

反復はあらゆる音楽にとって欠かせない重要な要素であり、ジャンルの壁などない。音楽ではあらゆるレヴェルで反復は存在するが、特にアフリカ音楽はオスティナートな反復を好んだ。ブルース形式の12小節というのも、大きな意味ではオスティナートといえるだろう。これを繰り返し、土台として、即興的な音楽行為が繰り広げられるのである。つまり「自由-秩序」の図式を「即興-オスティナート」の構図に置き換えることを好むのである。ロックにおけるリフの氾濫はアフリカからの時空と民族を超えた展開だったかもしれない。

いわゆるクラシック音楽にもオスティナートの例は事欠かないが、リフ的な短い反復句の例を確認しておこう.シューベルトだと、ロザムンデ四重奏曲をあげたいところだが、やはりこれだろう。チェロとコントラバスのつぶやきの後、ヴァイオリンの十六分音符のリフの上で、オーボエとクラリネットが歌い出す。

『未完成交響曲』の冒頭だが、これに決定的な影響を受けたのがブルックナーの交響曲第3番だろう(譜例下)。シューベルトでは2小節、ブルックナーではヴィオラの1小節がリフとなるが、後者では冒頭から8小節の間ずっと同じ音型を続ける。9小節後から音は若干変わるが、オスティナート感は持続する。

なおシューベルトの50年後のブルックナーでは、リフは短く、旋律性は乏しいし、音楽の情報量の少なさが感じられたのだろう。ヴィオラのリフのほかに、ヴァイオリンにも音が加えられた。だが基本的な構図は『未完成』と同じである。こうして弦のざわめきと木管の霧の中からトランペットが弱音で入ってくる。管弦楽史でも画期的な瞬間だった。

リフは純粋に音楽的な工夫ではある。しかし一方で「歌曲王」シューベルトに多いように思われるのは、詩からの影響・連想もあるかもしれない。「糸を紡ぐグレートヒェン」で妄想を紡ぎ出すのは、糸車のオスティナートな回転である。

シューベルトのリフ的な発想は多分に詩からインスピアーされたのかもしれない。そういえば「りんご追分」のリフ的な付点リズムも馬の蹄の音の描写だったのだろう。

疑似ポリフォニー

それにしても、リフの面白さはどこにあるのか。U2のギタリスト、エッジはあるドキュメンタリーでこんなことをいっていた。

こうやってリフを繰り返す。そこに歌のパートが入ってくる。そうすると音楽がポリフォニックになるんだ。

これこそ、音楽書であまり語られない、リフの面白さの本質だろう。リフが旋律的断片を反復しているところに、別の旋律が加わる。そこに複旋律的なものが生まれる。一種のポリフォニーだが、疑似ポリフォニーというべきなのかもしれない。というのも、バッハのポリフォニーのような、複雑な旋律の絡みはないからである。リフは短く、すぐに記憶の中で持続するが、関心は新しい旋律に向けられる。両者の関係性は緩く、対等でもないがゆえに、疑似ポリフォニーというべきなのである。

しかし、ポリフォニーの要素はあらゆる音楽の実質を高めるための要諦であることにかわりはない。だからこそリフはポリフォニー化のもっとも単純で効果的な方法として、ポピュラー音楽の重要な語法となったのである。かつて感じた「りんご追分」の何ともいえない味わいもそこに起因したのだろう。