生における確かなものとは―ブラームス『四つの厳粛な歌』

1896年3月、クララ・シューマンは脳出血で倒れた。そして5月20日に帰らぬ人となったのだった。以後、急速に体調が悪化したブラームスだったが、翌年4月、息を引きとった。クララの後を追うかのように。

実はクララの死の直前に書き上げた歌曲集があった。彼女の生前に仕上げるという思いもあったという。作品121の『四つの厳粛な歌』である。このあと作曲されたのはオルガンのための『11のコラール前奏曲』だけだった。だから『厳粛な歌』は、言葉による、音楽家としての、あるいはひとりの人間としての辞世の作品といえるだろう。

フィナーレはハッピー・エンド?

詩はすべて聖書から引用されているが、第4曲は有名なパウロの言葉が選ばれている(『コリント人への第一の手紙 第13章1-3、12-13節)。

たとえわたしが人間の また天使の言葉で語ろうと

愛がなければ 鳴り響く銅鑼と あるいは鳴り響く鈴と変わらない

たとえわたしが予言をし あらゆる秘密を知り すべての知識を得ようとも

そしてまたあらゆる信仰心 山をも動かす信仰心をもっていようとも

愛がなければ 無に等しい

たとえ貧しき者へ もてる物すべて施そうとも わが身を焼こうと

愛がなければ すべて無意味なこと

わたしたちは 今 謎めいた言葉で 鏡をとおして見る

だが時が来れば 顔と顔を合わせるように見る

今 わたしが知るのは断片だが その時には知ることになる

神によって 今 わたしが知られているのと同じように

永遠に残るのは 信仰 希望 愛の三つ

だが愛こそがもっとも大いなるもの

曲は変ホ長調で、終始明るく、カンタータ的とも呼ばれる堂々たる展開を見せる。明らかにブラームスは人生の最期をフィナーレにふさわしく、肯定的に結ぼうとしたようだ。ちょうどヴェルディが最後のオペラを喜劇である『ファルスタッフ』で終えたのが想い起こされる。

しかし前の3曲からすると、明るすぎないか。やや唐突ではないか。愛を讃えると、こうならざるをえないのか。

厳粛な、あまりにも厳粛な

というのも前3曲があまりにも暗いからである。たとえば第2曲「わたしはまた陽の下で行われるすべての虐げを見た」では、「涙の谷」たる人生のありようが歌われる。だから生者よりも死者の方がさいわいだと。いや、もっとさいわいなのは、この世に生をうけない者だというのである。『伝道の書』第4章第1-3節からの引用だが、救いようのない厭世観がたちこめる。

第3曲「おお死よ、おまえは何と苦きことか」の詩(『シラ書』第41章第1-2節)も悲惨である。死を思うとつらい。しかしそう思うのはこの世の逸楽を享受している輩だけだ。弱き者、貧しき者、望みなき者にとっては死はむしろ心地よい。

なおこの第3曲は3度下行する「死のモティーフ」が有名で、交響曲第4番第1楽章冒頭とよく比較されるのは周知のとおり(第2曲も下行する分散和音で始まる)。

両曲ともわずかな明るさを見い出すとしても、ロマン派が好んだ「死への憧れ」とは別次元にある。『トリスタンとイゾルデ』の陶酔的な死の賛美はここにはない。死は永遠と無限への旅立ちなどではない。生という艱難と暴虐の地から逃れ出る避難所にすぎない。だがその避難所も恐ろしい。ロマン的な想像の飛翔ではなく、あるのは現実的な死の感触である。特に第1曲ではこう歌われる(『伝道の書』第3章第19-22節)。

獣に起きるように 人間にも起きる

獣が死ぬように 人も死すべきもの

すべて同じ命を与えられ 人といえども獣にまさることなし

なぜなら いっさいは空だから

すべてのものはひとつの場所に向かう

みな塵より出でて 再び塵に帰る

誰が知ろう 人の魂が天へと昇り 獣の息が地の底に下るなど

というのも わたしは知った

人は己が仕事に悦びを見いだすにまさるはない

それが彼の分際だからである

なぜなら 人をかの地へとおくり 行く末を見せることは誰にもできないから

死はすべての生物にとって平等だというのである。塵から生まれた者は、みな土塊に帰る。死をめぐるロマンティックなイメージなど根こそぎにする旧約聖書的世界全開の感がある。

『ドイツ・レクイエム』と『四つの厳粛な歌』

このように第1曲から第3曲までは死をめぐる厳しい省察が一貫している。第4曲がやや唐突に見えるのは、実は、死から愛へとテーマが一挙に転換することにも起因しているのである。詩も第4曲だけが新約聖書である。

フィナーレとして典型的なのはベートーヴェンの「暗黒から光明へ」「苦悩から歓喜へ」といった闘争の解決、あるいは超克だろう。『厳粛な歌』の終曲にも『ドイツ・レクイエム』第6曲のように、死者のよみがえりと天国の平安を描くべきところだったかもしれない。そうすれば完璧なフィナーレとなったかもしれない。だが徹底したリアリスト、ブラームスにはできなかった。

なぜなら、死を超克するものをブラームスはもたなかったからだろう。死の現実はあまりにも重く、だから十全な解答など書けなかった。せめて、完璧とはいえないとしても、みずからが信じる愛の奥義をフィナーレに託した。ブラームスなりの精一杯の誠意だったのだろう。

『ドイツ・レクイエム』では「人は草のよう」と無常観を漂わせ、しかし「永遠の喜び」を謳い上げた。「生という束の間の時間」に怯えながら、「死の乗り超え」が告げられた。ブラームスが復活の思想を信じていたかどうかは疑わしい。ただし『レクイエム』での表現とその成功は、公的な場を想定したパブリックな作品であることと無関係ではあるまい。

しかし『四つの厳粛な歌』はパーソナルな作品である。社会的な「あるべき」など気にせず、個人的な思いをさらけ出していいし、そうすべきジャンルなのである。だから、死という圧倒的な現実を超える宗教的な教義や、安易な慰めを書くことはできなかった。それが彼の姿勢だった。人生の最期にあっても変わらない姿勢である。

『四つの厳粛な歌』にフィナーレの問題があるとしたら、ほかならぬブラームスという人間が信じるに足る存在であることの証しだろう。

人間に与えられた慰め

とはいえ、第4曲は別として、あまりにも暗い最初の3曲の中でもほんのわずかに微光が射す瞬間がある。死を「さいわい」と呼んだり、「心地よい」といったりする時ではない。生のただ中で人間に与えられた慰めに言及する箇所がある。それもあの陰惨な第1曲においてである。

曲は童謡「コガネムシ」に似た歌い出しで始まるが(アンダンテ)、やがて吹きすさむようなアレグロとなり、「すべてのものはひとつの場所に向かう」と歌われる。「ひとつの場所」とは、いうまでもなく「死」である。そして最初の旋律が戻ってくる。

暗黒のようなつらい生にも、最善のものがあることを知ったというのである。ここで苛酷な人生という現場で学んだであろう知恵が語られる。

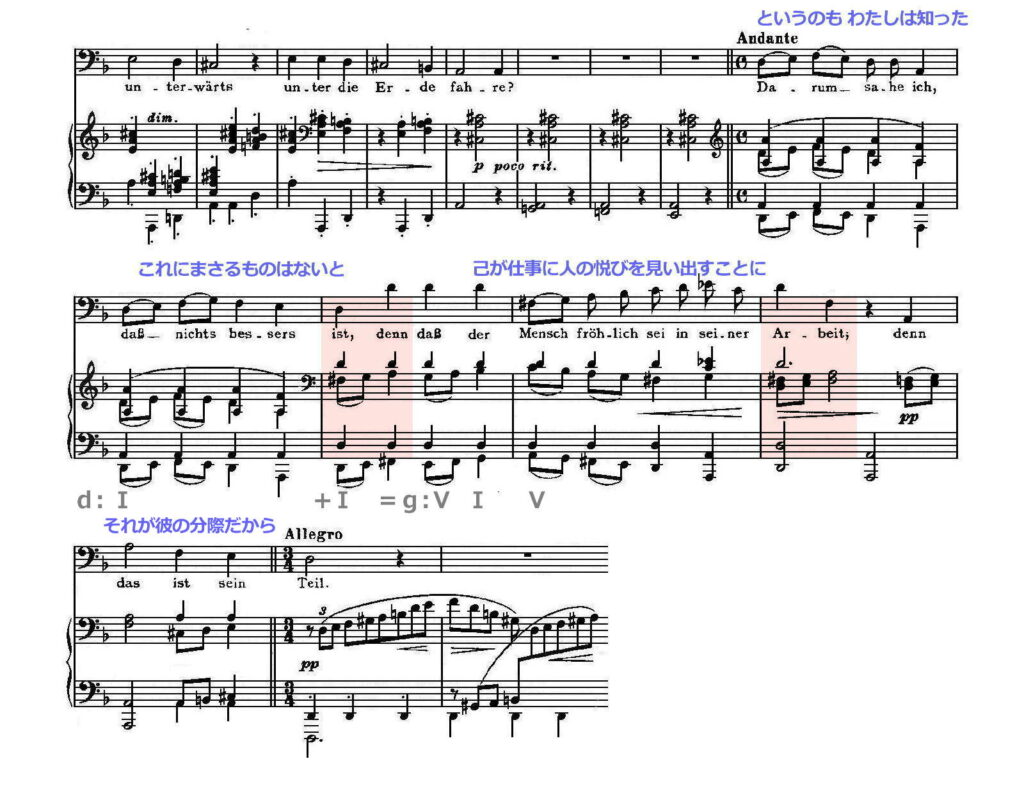

音楽は2小節間続いたニ短調の主和音D・F・Aに対して、「これにまさるものはない」のところで、不意に、長三和音D・Fis・Dが明るく響く(譜例 赤)。ニ長調への転調ではない。ドミナントを介していないため、明確な方向づけも到達感もなく、ただ力なく響くだけである。そしてただちに同じ和音がト短調のⅤとしてとらえられ、新しい文脈にとり込まれる。ニ短調への解決であるべきニ長調は、一瞬の幻だった。

人生の最善のものとは何か。それは「仕事 Arbeit」に悦びを見い出すことだという。Arbeit のところでもD・Fis・Aとなり、響きとしては明るいが、もはや完全にト短調のドミナントである(譜例 赤)。しかもト短調への解決もなく、宙ぶらりんでニ短調に戻る。

まるで不発で終わるような長三和音(メジャー・コード)の響き。巨大な死に抗することも、対することもできない。なぜなら、仕事は、死せる運命にある人間の分際で望みうる、ほんのかすかな慰めにすぎないからである。

だが、かすかであればあるほど、虚飾から遠ざかり、真実味を帯びるのである。

この部分をどう歌うか。『四つの厳粛な歌』でもっとも重要な箇所ではないか。しかし多くの歌唱はあまり意を注ぐことなく、素通りしているようにも聴こえる。フィッシャー=ディースカウの歌はさすがである。

職人気質の根底にあるもの

人生における究極のよろこびが「仕事」とは。何ともげんなりするような解答ではないか。だから音楽もそうなっている。特にドミナントはトニックへ向かう和音であり、トニックのような解決や到達点となる和音ではない。つまり定立した「存在」ではなく、「過程」「プロセス」なのである。しかもこの場合、ドミナントが行き着くべきト短調の主和音もない。まるで仕事とは常にプロセスであり、終着点や完成などないかのようにである。

もしも死を克服する感動的な思想を謳い上げるなら、強大なカデンツを形成しただろう。長調へ明確に転じて、勝利の光を燦然と降り注ぎ、魂を高揚させただろう。そうやって、聴き手に歓喜の涙を流させただろう。ブラームスはそうしなかった。ただ何とも味気ない「仕事」に悦びがあるというのである。とはいえ、ブラームスの足は大地を踏みしめている。感動からはほど遠いが、しっかり現実を見据えている。「人間の分際」をわきまえているのである。

さえない「仕事」に対して、心躍るのは「遊び」だろうか。あるいは富や名声、権力を手に入れるのが人生の勝者ではないのか。しかし、無常観にどっぷり浸かったブラームスにとっては、そうした営みはすべて無だった。

それにしても、仕事に悦びや楽しみがあるというのはどういうことか。企業の戦士となり、仕事の鬼と化すのが幸福だとでもいうのだろうか。マルクス主義者なら労働は資本家の搾取にほかならず、仕事を肯定するなど愚の骨頂ということになるだろう。

喩えていえば、仏像を彫る職人が、誰にも見えないようなところに魂を込め、技術の粋を凝らす悦びとでもいえばいいか。

想い起こすのはゴーゴリの小説『外套』である。主人公は役所で書類を清書するだけの、およそ昇進とは縁のない仕事をコツコツこなしていた。みんなから顧みられることはいっさいなかった。しかし彼は自分の仕事が気に入っていた。好きな字などが現れると、ひそかに小躍りしたくらいだ。物語はここから外套という分不相応なものを望んだところから動き出す。分をわきまえないと、心の奥に灯ったかけがえのない火をも消し去ってしまうというかのように。

この職人的なひそやかな悦びを、バッハならただちに理解し、納得するだろう。彼の神々しい楽譜は聴感覚にとって必要という以上の情報が溢れているように見えるからである。そこまで書かなくても、どうせ聞こえないのに、という細部に至るまで、バッハの意志が及んでいるようだ。それは理性的・論理的な帰結というより、ただ彼の情熱の、もっといえば仕事への悦びの結果としてのみ理解できるのではないか。だから悦びといっても、晴れやかな喜ばしさではない。自分を追い込む自虐性と裏表の悦びといっていいか。

敬虔主義は神から与えられた使命としての仕事に宗教的なものを見い出したという。バッハの姿勢をその影響に分類し、片付けるべきではあるまい。バッハに似たものは職人気質の根底に普遍的にあるだろうからである。ブラームスもそうだった。

ブラームスにとっては仕事とは、当然、作曲だった。人生で最も大切なものである音楽を創り出す仕事である。ある時、彼は「モーツァルトやベートーヴェンは神だ。人間であるわたしにとってできるのはただ純粋に書くことだけだ」といったという。つつましくも謙虚だが、そこにこそ生における確かなものがあるのだろう。