古典派とロマン派―ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第6番とシューベルト『幻想』ソナタ

西洋音楽史ではハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが活躍した時代を「古典派」と呼んでいる。その後、19世紀末までを「ロマン派」という。二つの概念については説明・議論が必要だろうが、ここでは深入りしない。代わりに、それぞれの音楽の特徴、傾向、あるいは芸術的指針の違いについて、具体的な例からアナリーゼしてみたい。

古典派音楽の例としてはベートーヴェンのピアノ・ソナタ第6番ヘ長調作品10-2、それにロマン派の例としてシューベルトのピアノ・ソナタ ト長調『幻想』D.849をとりあげる。前者は1789年、後者は1826年の作品である。

古典派―必然的な意外性

ベートーヴェンは創作の出発点から完全に古典派様式を手中に収めていた。ハイドンやモーツァルトのように、様式開発の労をとる必要はなかったのである。しかもベートーヴェンはそこに強力な個性を付与した。第6番のヘ長調も例外ではない。

古典派の形式はソナタ形式である。ソナタ形式は主調の第1主題から出発して、5度上(属調)の第2主題へ向かう。主調がヘ長調の場合、第2主題はハ長調となる。まずこの図式を頭に入れておこう。

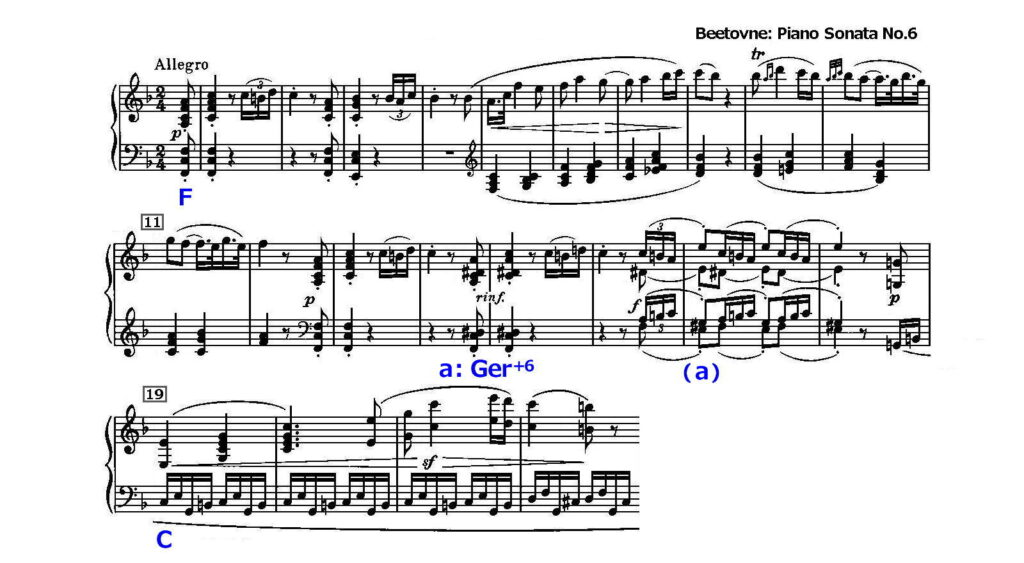

ヘ長調の主和音に軽いタッチの三連符が応える(第1-4小節)。この古典派的なコントラストに続いて、音楽は流麗にカーヴを描く(第5-12小節)。そして同じことが繰り返されるかと思いきや、予想もつかない和音が「強くrin.f」鳴り響く(第14小節)。「あれ?」という感じ。

音楽は思いがけずイ短調へ傾き、暗礁に乗り上げるようだ。しかし、その時、ハ長調の第2主題が悠然と現れる(第19小節)。

喩えていえば、こんな感じだろうか。

主調という「家」から、属調という「目的地」への途上で、突然、道を失ったようだった。景色がまるで変わってしまった。ところが気がつくと、目的地は目の前に。もう到着していたのである。

言葉による以上の比喩的表現を音楽に即して、理論的に説明すると、次のようになる。突然「異変」「逸脱」のように鳴り響いたのは、いわゆる「ドイツの6の和音」だった(第14小節)。古典派様式では楽曲の要所で投入される増六の和音である。ところがこんな冒頭部分で最重要ともいえるカードが切られたことになる。「あれ?」という意外感は、ハーモニーの様式的統一のある種の破綻と、和音の多義的な性格*、それに目指すべきハ長調とは別のイ短調へ誘導されることによって生じる。

*イ短調のドイツの6の和音F・A・C・DisのDisを異名同音でEsと聞くと、F・A・C・Es、すなわち変ロ長調の属七の和音となる。つまりひとつの和音が二つの調に属することになり、多義的な性格を帯びるのである。

しかし、イ短調はほかならぬハ長調の平行調である。調号でいえば、♭が無くなる分、ヘ長調からハ長調に近づいたことになる。つまり逸脱のように感じた方向転換は、実は次へのステップとしての構成的な布石だった。意外性は必然性でもあった。

音楽言語の文字への翻訳は「文法」に精通していないと難しい。しかし、少なくとも音楽は気分と感覚で書かれているのではなく、きっちりと理論的に構築されていることは確認しておいてよい。ある意味、音楽はきわめて理論的な厳密性が要求される芸術であり、ベートーヴェンとなるとなおさらである。

ロマン派―彷徨う調性

シューベルトの『幻想』ソナタはベートーヴェンと似て非なるものである。ちなみにここでは出発点、すなわち主調はト長調で、目的地たる第2主題はニ長調となる。

似ているというのは、ト長調の第1主題が終止すると、突然、ロ短調へ転じることである(第10小節)。ト長調に対するこのロ短調は、ベートヴェンの場合のヘ長調に対するイ短調と同じである。ともに属調の平行調(Ⅲm度調)であり、調の関係はまったく変わらない。

違うのは、ベートーヴェンでは新しい調は示唆されただけ(ドミナントのみ)だったが、シューベルトでは何の前触れもなくロ短調の領域に移動している。深々としたバスは常にFis(属音)を保ち、全体は浮遊するようである。シューベルトはそこにシピアニッシシモ ppp を指示した。音域などから見て、最弱音にはふさわしくない書法に、P3つは不適切ともいえる。特別な、あるいはきわめてシューベルト的な表現とみなすべきである。息を潜めた、ほとんど声なき声だろうか。

驚くべきはその後である。そもそもロ短調はちょっとした逸脱だったのだが、続いて音楽は、何と、ロ長調に転じる(第13小節)。ロ短調は♯2であり、主調である♯1つのト長調とは近親調なのだった。しかしロ長調は♯5である。もはや主調からは遠く離れ、異次元に迷い込んだかのようだ。外界から閉ざされた内界のロ短調にロ長調の光が射し込む*。

*なおシューベルトの『幻想』がベートーヴェンのピアノ協奏曲の影響を深く受けていることは、本ブログ内「シューベルトの自己発見-ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番とシューベルト『幻想ソナタ』」でも論じられている。驚くべきことに、ロ長調への転調についても関連が認められる。

さあト長調からロ長調まで来てしまった。目的地はニ長調のはずだった。ではこれからどうするのか? どういう手続きでニ長調に向かうのか? ところが、第16小節で何とト長調のドミナントが響き、再び振り出しに戻ってしまうのである(第17小節)。これまでは何だったのか? 最初から目的地などなかったのか?

ベートーヴェンの第6ソナタで使ったような比喩でいうなら、こうなるだろうか。

「家」から「目的地」へ向かうはずだった。確かに景色はどんどん変わり、はるか遠くまで来てしまったようだった。しかし、気がつくと、足は「家」から一歩も出ていなかった。すべて夢だったか。

形式と表現

ともにソナタ形式で書かれた2曲であったが、特徴的なⅢm調の方向へ転じることで一致していた。しかしその処理はまったく異なっていた。調性を度数で表して比較してみよう。

ベートーヴェン Ⅰ[F♭1]→Ⅲm[a♮]→Ⅴ[C♮]

シューベルト Ⅰ[G♯1]→Ⅲm[h♯2]→Ⅲ[H♯5]→Ⅰ[G♯1]

まず主調の3度上のメディアント・マイナーⅢm調に転じる進行(Ⅰ→Ⅲm)は同じである。♭-1(=♯+1)方向、つまり「属調方向」の「短調」が選ばれたわけだが、そこからがまったく違う。意外ともいえる短調の選択だったが、ベートーヴェンでは属調方向ということで、第2主題への確実な伏線であり、構成的な意味をもっていた。ソナタ形式の定石どおりだったのである。

つまり「意外性」「不意打ち」といった表現は、形式と深く結びついていたのである。

しかし、シューベルトではⅢmから音楽はさすらいを始め、調的にはるかに遠い♯5のメディアント・メジャーⅢに辿り着く。ところがそこから一転して冒頭に帰還してしまうのである。今までの進行は何だったのか。少なくともソナタ形式の図式とは無関係だったといわざるをえない。

確かに二つはまったく違う。その違いは古典派とロマン派の芸術指針の違いを示唆しているといえよう。古典主義的なベートーヴェンでは表現と形式は結びつき、両者は均衡を保っている。形式=表現である。だがロマン主義芸術ではこの均衡は崩れている。形式と表現を天秤にかけると、表現が重く、傾いてしまうのである。形式の束縛から逃れ出るように、音楽は深く表現領域に入り込む。形式<表現である。

どちらが「いい」「悪い」ではない。芸術の「あるべき」における方向性の違いなのである。古典主義は形式と表現の一致を重視する。しかしロマン主義では形式は表現のための外的な枠組みにすぎないようだ。

結果として、表現に傾くロマン派音楽にとっては、より主観的ともいえる表現のニュアンスや表情が演奏にとって本質的となるだろう。

またこういういい方もできる。ロマン派の時代は新しい音楽形式を生み出すことはなかったが、音楽外的なもの、たとえば文学的なものを形式原理とする標題音楽を創出した。そしていわゆる絶対音楽との対立を生じたりもした。そうした時代の流れや対立そのものが、音楽の自律的な形式よりも、表現に傾くロマン主義的な特性の具現化だったのだろう。古典派とロマン派との方向性の違いは歴史を読む鍵ともなるのである。

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第6番については、Youtubeでは貼り付けられなかったが、こちらのCDをあげておこう。