悲劇の構図―モーツァルト『40番』3

短調領域の占める割合がもっとも多いのに、もっとも暗いとは感じさせないのはなぜか。明らかに、「暗さ」を規定する要素は多岐にわたり、それらの総合で音楽の性格が決定されるからである。そうしたさまざまな要素を巧妙に使い分け、絶妙に総合させたのが『40番』なのだった。『40番』理解への道は、まさにそれらの組み合わせを丁寧に解きほぐし、再構成することにあるだろう。

モーツァルトの短調のソナタ形式で特徴的なのは、第2主題の扱いである。すでに見たように、再現部では第2主題は短調で還ってくる。ということは、主題は提示部の長調(平行長調)と再現部の短調(主調)という二つの顔をもつことになる。転調フーガの場合、主題は長・短の両方の調で使えるように設定されなければならない。それと同じことが、モーツァルトの場合、ソナタ形式でも起きるのである。

不変のモーツァルト

実は似た例はハイドンでもあった。1770年代のいわゆる疾風怒濤期を中心にした交響曲7曲(第34番ニ短調、39番ト短調、44番ホ短調『悲しみ』、45番嬰ヘ短調『告別』、第49番ヘ短調『受難』、52番ハ短調、78番ハ短調)では、第1楽章ソナタ形式の第2主題は長調-短調となっている。モーツァルトと同じである。

ところが、これ以前の最初の短調作品である交響曲第26番ニ短調『哀悼』は長調-長調だった。そして1784年以降の3作品(第80番ニ短調、83番ト短調、95番ハ短調)も長調-長調となる。要するに、時期によって、第2主題の扱いが異なる。

ベートーヴェンの場合はもっと多彩である。たとえば『悲愴』ソナタ第1楽章では、第2主題は提示部、再現部ともに短調から導入され、基本的な長調-長調の図式に戻る。『テンペスト』では、それぞれ属調(イ短調)-主調(ニ短調)となる。最後のソナタでは、主調のハ短調に対し、提示部は平行調の下属調の変イ長調、再現部はハ長調となる。これは『第9』第1楽章に近い。短調ソナタ形式の調設定におけるベートーヴェンの創意、あるいは試行錯誤がうかがえる。

ところがモーツァルトは不変なのである。第2主題は再現部では必ず主調で帰還する。短調の曲の場合は必然的に短調である。そうでなければならない、というかのように。

幼少年期、モーツァルト一家はヨーロッパ中を旅して回った。行く先々で神童の驚くべき妙技を披瀝しながら、それぞれの土地の音楽に染まり、吸収した。一行の遍歴の足跡を辿りながら、ヨーロッパ各地の音楽・楽譜を収集し、モーツアルト作品と比較研究したのが、ヴィゼワとサン=フォアだった。二人が描き出した結論は「猫の目のように変貌する模倣の天才」だった。

訪れた場所場所で、節奏もなく豹変する、真似っこ作曲少年? では、問うてみたい。短調ソナタ形式の第2主題の処理が生涯一貫していることは、どう説明するのか。二人の音楽学者は譜面づらを眺めて、「楽想」を比較したかもしれないが、その「組み合わせ」に不動の一貫性・法則性があることに気づかなかったのか。

最初期の短調ソナタ形式の例のひとつが、交響曲第1番変ホ長調K.16の第2楽章アンダンテハ短調である。ロンドンで、ヨハン・クリスティアン・バッハの影響のもと、8歳のモーツァルトが作曲したとされる。第2楽章は、揺れる三連リズムとバスのリズムの緊張を湛え、第2主題的な部分に入る。

ホルンに出るド-レ-ファ-ミ(移動ド)の「ジュピター音型」についてはよく言及される。「最初の交響曲が最後の交響曲を予言している」と。しかし、それに劣らず、この部分がどう再現されるかも興味深い。提示部で変ホ長調だったのが(上)、ハ短調となるのである(下)。後年の調性の選択と全く同じである。

後の明確なソナタ形式における第1主題の再現はなく、直接、第2主題がハ短調で還ってくる。しかし例のジュピター音型は無い。暗いモノローグのようなパッセージが続くだけである。なぜホルンで短調版の主題を出さなかったか。

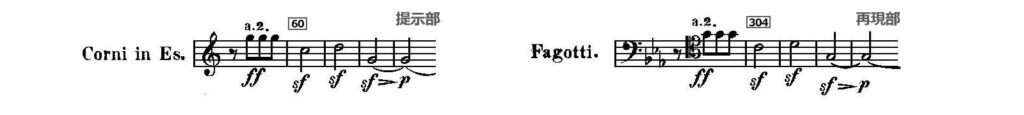

理由は、Es管ホルンはハ短調では使えなかったからだろう。『運命』第1楽章の有名な頁が想い起こされる。ベートーヴェンは同じ理由で、再現部では、ホルンではなく、ファゴットに委ねたのだった。

あるい、はジュピター音型とホルンの結び付きがあまりに強かったから、弦では出せなかったのか。いずれにしても、「短調ソナタ形式の第2主題の再現は主調で」という原則が早くも確認できるのである。

ジュピター音型の有無はともかくとして、再現で注目されるのは、譜例青で示した部分である。提示部では長2度だった音のぶつかりが、短調では短2度となり、痛々しいきしみとなる。「苦痛」「痛み」のバロック的表出であり、表現の要ともいえるところで用いる伝統的語法である。

再現における「表現の深化」を8歳のモーツァルトは目論んでいたのだろうか。

こんなやり方を生涯にわたって、あやゆるジャンルでやり続けたモーツァルトを、ヴィゼワとサン=フォアは何というだろうか。「模倣の天才」ならぬ「偏執狂」とでも呼ぶだろうか。

短調が素顔?

では『40番』ではどうしたか。第2主題の譜例を引用してみよう。上が提示部(変ロ長調)、下が再現部(ト短調)である。

主題は弦と管の対話のように進むが、提示部と再現部での楽器の違いに注目。実はモーツァルトは木管の編成をフルート、オーボエ、ファゴットとした第一稿を書き上げた後に、クラリネットを加えた第二稿を完成させたのだった。

提示部と再現部で管の扱いを変える意図は第一稿からすでにあった。だが第二項ではいっそう鮮明となった。提示部ではクラリネット(譜例 赤)を主体とし、再現部ではオーボエ(青)がそれに代わる。主題の調性の変化とともに、暖色系から寒色系に音色を変えるのである。

それにしても半音階が多い旋律である。下行する線はほとんど半音階的にうなだれる。その結果、提示部では長調であるにもかかわらず、晴れやかな明るさはない。湿り気を帯びた温かい音色のクラリネットにはファゴットが添えられ、くぐもったような色となる。ぬけきらない明るさ、影のある明るさを楽器が演出する。個人的に第二稿をとりたくなるゆえんである。

一方、短調の再現部版では、オーボエの硬質でやや冷たい感触の「芯」にフルートの光とファゴットの影が射す。主題の音像はより明確である。そして主題を彩る半音階は短調でこそ生きる。半音階進行は、再現部では、譜例で青に示したバスのパートにまで浸透する。二回目はファゴットのオクターヴとなる。これはまさに「ラメント・バス」であり、こらえていた悲しみが、一瞬、噴き出すようだ。

気づく人だけの胸をえぐる瞬間といえようか。さりげないことは痛切なことでもある。

すでに第1交響曲で垣間見えていた「再現での表現の深化」の原理をここに見るべきだろうか。

半音階が多い第2主題は、第1主題の圧倒的な存在感に拮抗する光、輝きをもたなかった。むしろ提示部での明るさは無理強いされており、再現部ではじめて真の姿を現したかのようだ。第2主題の素顔は短調だったのか。

モーツァルト的悲劇の演出

ソナタ形式がひとつの図式だとすると、それに従って作曲家は曲を作り、聴衆は曲を聴くことができる。しかし硬直した鋳型ではなく、さまざまなレヴェルで作曲家の創意工夫を盛り込むことも可能である。制服でも細部のアレンジで個性を出すことができるように。

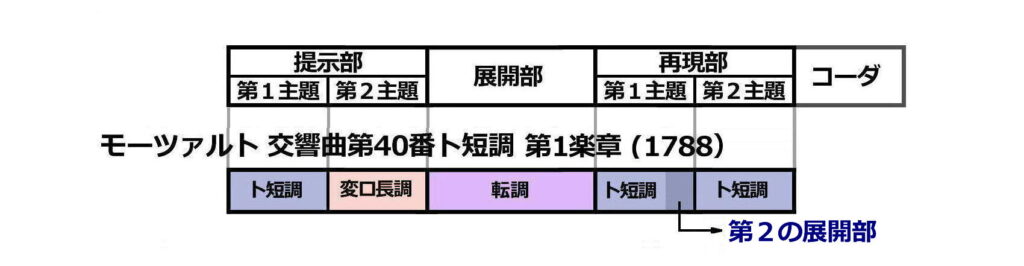

モーツァルトの創意で、個人様式とも呼べるのが「第2の展開部」だろう。モーツァルトのソナタ形式では展開部は短めだといわれるが、再現部で再び展開部のような部分に突入するのである。

この第2の展開部は構造上の変化・面白さをもたらし、展開部の短さを補う機能をもつともいえる。だがある効果、表現の演出ともなりうる。

第2の展開部の可能性をいち早く認め、自分の作品にとり込んだのはシューベルトだったかもしれない。交響曲第5番変ロ長調の第1楽章にはその痕跡が認められる。交響曲第8番ハ長調『グレイト』の第1楽章も同様であるが、第1主題の再現の後、音楽はにわかに活気づき、展開部的な様相を呈し始めるのである。かくして第1主題と第2主題を繋ぐ部分が提示部で39小節なのに対して、再現部は67小節にもなる。短めの展開部を補う意味もあるかもしれない。

しかし決定版は『グレイト』第2楽章だろう。この楽章はソナタ形式的な図式に従うものの、展開の部分には繋ぎのパッセージがあるにすぎない(いわゆる「展開部を欠いたソナタ形式」)。ところが再現部では展開的な進行が続き、ついに壮大なクライマックスが築かれる。音楽はフォルテ3つで崩れ去る(第248小節)。するとチェロの優しいカンティレーナがピアニッシモで現れ、続いて第2主題が慰謝するように流れ出す。

モーツァルトの創意をシューベルト経由で受けとり、見事に生かしたのがブラームスの交響曲第4番ホ短調の第2楽章だっただろう。第2の展開部のクライマックスに続いて、弦が第2主題をしみじみと、そしてゆたかに歌う。

峻厳ともいえる音楽が絶壁のように立ちはだかる。突然、音楽が溶解し、視界が広がる。そして弦の響きがひたひたと迫り来て、内面に波紋を広げるのである。その効果は絶大である。交響曲第4番最大の聴きどころといってよい*。

*譜例ffの第1ヴィオリンのアーチ状音型B-Cis-Dis-E-D-Cは、第2主題のE-Fis-Gis-A-Gis-Fisへと長調化される。正反対の音楽が同一の音型に基づいているのである。ブラームスの卓越した作曲法の一端を示す。

ブラームスの効果は明らかである。暗から明へ。緊張から弛緩へ。咆哮から囁きへの突然の転換。荒波に襲われたような展開からの第2主題の出現は「光」「救済」のようであり、聴き手を「慰め」に浸すだろう。

これがモーツァルト起源のアイディアの継承であり、発展であったとしても、効果は正反対である。なぜなら、モーツァルトでは第2の展開部の後に出現する主題は短調だからである。ついに姿を現した悲劇の素顔。希望は断ち切られ、奈落へ突き落とされる。モーツァルトの悲劇の構図はそれほど呵責ないのである。