「あの男が父を殺した!」―『ドン・ジョヴァンニ』の心理学

モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』K.527 にこういう場面がある。ヒロイン、ドンナ・アンナはドン・ジョヴァンニを親切な友人だと思い込んでいた。まさか夜中に邸に忍び込み、自分に狼藉をはたらいた男、そしてその後、父親を殺害した張本人だとは、夢にも思っていなかったのである。

ドン・ジョヴァンニがドンナ・エルヴィーラの妨害に気をくさらせていると、喪服のドンナ・アンナが通りかかった。ドン・オッターヴィオがお供していた。「こればっかりは、まずいぞ」とドン・ジョヴァンニ。「あら、ドン・ジョヴァンニ。よい時にお会いしました」とドンナ・アンナ。ドン・ジョヴァンニは息を吹き返す。「あなたのためなら、わたしのすべてを捧げましょう」といつもの調子で大ボラを吹く(第1幕第11場)。そこへドンナ・エルヴィーラが現れ、第9番の四重唱が始まる。

一悶着が起きる。エルヴィーラは悪態の限りを尽くし、ドン・ジョヴァンニの正体を暴こうとする。ドン・ジョヴァンニは大慌てで「この女は気がふれている」「哀れな女だ」と口から出まかせをいう。何とかとりつくろいはしたものの、ドンナ・アンナとドン・オッターヴィオの心には疑惑が残った。その場を去ったエルヴィーラを追って、ドン・ジョヴァンニも二人のもとを離れる。

ドン・ジョヴァンニの後ろ姿を見ていたドンナ・アンナを、突然、戦慄の認識が襲った。あの男が……!!!

ドラマの転回点

これはアリストテレスのいうドラマトゥルギーの原理としての「発覚」にあたる。それまで認知されていなかった真実が明らかとなり、ドラマの転回点となる劇の重大なポイントである。

確かにこの場は『ドン・ジョヴァンニ』全体の構図を大きく転換させることになる。おそらくは劇を成立させる最大のポイントといってもいいかもしれない。というのも父親殺害の犯人が発覚することで「ドン・ジョヴァンニ、レポレロ」対「ドンナ・アンナ、ドン・オッターヴィオ」の対立の構図が明らかになるからである。それは「善」対「悪」の対立項でもあり、物語の基軸となるのである。

しかし、おもしろいのは、そしてすごいのは、『ドン・ジョヴァンニ』は単なる善と悪の抗争の劇ではない。どんなに複雑に装っても、二元的な対立項だけを原理とするなら、劇の底が透けて見える。しかし『ドン・ジョヴァンニ』では二つの軸の間を揺れる存在が設定されている。ツァルリーナとドンナ・エルヴィーラである。彼女たちをそうさせるのは、ドン・ジョヴァンニの正体への無知なのではない。むしろ二人の女性は彼のやり口を一番よく知っている。そして善と悪、正義と不義、道徳なものと非道徳的なものの対立は、こうしたキャラクターによって弱められるのでもない。むしろ二元論を超えたところで「現実」を浮かび上がらせるのである。これについては別の議論が必要だろう。

だから基軸が定まったことは、善悪で物語を分断するのではなく、登場人物のそれぞれの立ち位置を明確にすることになる。これは劇の進行上のきわめて重大な段階だった。劇作家なら、あるいはオペラ作家ならそこをどのように効果的に演出するか、腕によりをかけるだろう。

心理学としての音楽

だいぶ昔の話だが、『ドン・ジョヴァンニ』を初めて聴いたのはレコードだった。カール・ベーム指揮のプラハでの録音で、タイトル・ロールはフィッシャー・ディースカウだったはず。その演奏でここを聴いてぞっとしたものだ。天才の筆を感じた。ドン・ジョヴァンニのレチタティーヴォ「友よ、さようなら! Amici, addio!」(退場)の部分から。

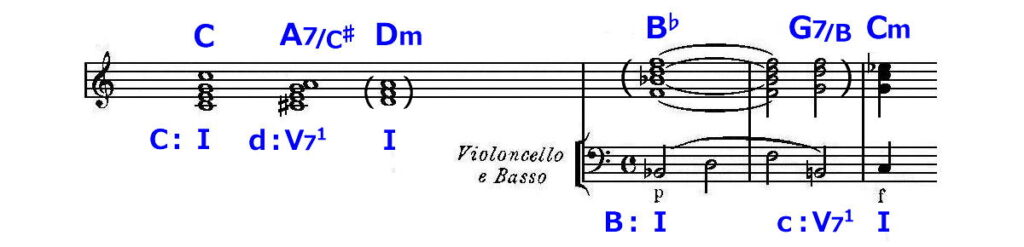

この魔法はどのように書かれているのか。スコアを見て、驚いた。ドラマの最重要な転換点をモーツァルトはたった2小節のもっとも簡潔なスコアで描いたのである(譜例下赤)。

ドンナ・アンナははっと気づいたはずだ(あの男が父を殺したんだ!)。次の瞬間、驚愕の真実に叫び声を上げる。「ドン・オッターヴィオ、わたし死ぬ!」。この「はっと」する一瞬を、モーツァルトは二分音符のHで表現した。

もっと楽譜をのぞいてみよう。ドン・ジョヴァンニの “Amici, addio!” は変ロ長調できっちり終わる。そこからバスだけが変ロ長調の分散和音B・D・Fを奏する。ここで怪しげな雰囲気が立ちこめる。まるで前の四重唱で生じた疑惑が頭をもたげたようだ。「ドン・ジョヴァンニって一体どんな人なの?」。ドンナ・アンナの心の中に広がる暗いモヤモヤは、バス声部のみという、普通ではありえない音色で表現される。

暗闇を手探りするかのようだ。しかしそれも長くは続くない。突然、すべてが明らかになる。「はっと」いう気づきが一個のHによって示されるとは、どういうことか。

Hの出現は変ロ長調の世界からハ短調への唐突な方向転換を示す。それはハ短調の導音であり、変ロ長調→ハ短調という転調の「→」がHなのである。モヤモヤ状態から明確な方向が定まる。まさに「そうだったのか!」という心理である。

向かうのはハ短調の和音C・Es・Gである。暗いマイナー・コード。つまり疑心暗鬼状態を解消し、行き着くのは暗い想念である。この場合だと、ドン・ジョヴァンニ=父親殺害の犯人という認識へとフォーカスするのである。

モーツァルトは以上の心理の推移を完璧に、しかももっともシンプルに、そして効果的に、表現したのである。天才のゆえんである。

音楽は驚くべき事実の発覚への到達と同時に、つまりハ短調の主和音に解決するとともに、フォルテに膨れ上がる。C・Es・Gにはヴァイオリンの不協和なFisがぶつかり、悲鳴を上げる。

心の動きとしての和声

「音楽理論に通じていないから、そんなことはわからない」ということはありえない。理論は感覚と分離した学問、あるいは教義なのではない。たとえば「終わった」という感じはそのままカデンツの理論なのである。われわれは「礼」の響きから「着席」を促される。普段から調性音楽を浴びるように生きており、知らず知らずして音楽の論理は身体に沁み込んでいる。原理が先か体験や習慣や先かはどうでもいい。

試しに、下のように、Cのコードの後、A7(分母のC♯はベース音を示す)を弾いてみればいい。われわれはすぐに次にDmを「想定」「期待」してしまうのである。学習は必要ない。A7は行き先であるDmの響きをわれわれの中に呼び起こす。これをドミナント進行ということがある。ドミナントⅤがⅠに解決する進行である(譜例下の和音記号参照)。

ハ長調からニ短調へのこの転調は、度数を変えれば『ドン・ジョヴァンニ』の変ロ長調からハ短調の転調と同じである(譜例右)。ほかの調へ向かう徴は、前の調にはなかった音の出現にある。上の譜例左の場合はCisであり、右の場合はHである。『ドン・ジョヴァンニ』では1声部しかなかったから、必然的にHしか選択できなかったのである。

モーツァルトはドミナント進行を「気づきから認識へと向かう心理」に応用したのだった。

腑に落ちる感覚

ドミナントを使えば、どんな文脈からでも、目指す調へ転調できる。変ロ長調(♭×2)からハ短調(♭×3)という転調で、長調から短調というのは理解できる。行き着いた認識が死をめぐる悲劇的な内容だったからである。しかしフラットがひとつ増える方向に転調しているのはどういう理由によるのだろう。

一般に、♯方向、すなわち5度上の転調は「緊張」、♭方向、すなわち5度下の転調は「弛緩」をもたらす。「あの男が父親を殺した」という認識は緊張を生むのではないか。だとしたら、変ロ長調から5度上の短調であるニ短調、あるいはせいぜい平行調のト短調が選ばれてもよかったのではないか。しかしモーツァルトは、逆に、弛緩する♭方向を選んだ。これがまたすごい。

われわれはモヤモヤが晴れてはっと気づいた時、その内容が何であれ、一瞬、弛んだ感覚に陥らないだろうか。たとえよくないことであったにせよ、謎が氷解した瞬間は、緊張が解けないだろうか。「どこかにストンと落ちる」感じ、まさに「腑に落ちる」感覚といってもいかもしれない。

ドンナ・エルヴィーラからドン・ジョヴァンニの「悪」をさんざん聞かされ、ドンナ・アンナは疑心暗鬼に陥っていた。それから、ドン・ジョヴァンニが立ち去る姿を見て、ありえないことだが、あの夜、自分を襲った暴漢を彷彿とさせることに気づいたのである。すべてが繋がった。まさに「腑に落ちた」のである。その感覚をモーツァルトは♯方向への高揚ではなく、♭方向へ「落として」表現したのである。次の瞬間、照らし出された悪夢のような真実に、ドンナ・アンナは打ちのめされる。

モーツァルトは「きっとこうだろう」という頭でっかちで人間を描くのではない。生の人間そのものを知り尽くしているのである。そしてこの無類の心理学者はそれを無類の音楽で描き尽くすことができた音楽家でもあった。『ドン・ジョヴァンニ』のたった2小節はそれを余すことなく証明しているといえよう。

それにしても、音楽を聴いてぞっとし、スコアを見てびっくりし、さらにもっと見て二度驚いた。この2小節のテンポは「きわめて速く Allegro assai」なのである。あっという間に通りすぎてしまうではないか。最近の演奏はほとんどそうだろう。最初に聴いたベーム盤のように、少し遅めのテンポでもいいのではないか、と思ったりもする。