モーツァルトを科学する―初期シンフォニーが明かす創造の秘密

個人的な昔話をひとつ。小林秀雄の『モオツァルト』には感激した。ただ音楽を、文学的にではなく、音楽として説明できないか、と思った。それで、楽理というところに入学した。まったくの素人だったからだろう、驚いた。楽理では楽譜の、あるいは音楽の研究はほとんどしなかった。外国語の文献を読み漁るのが勉強だった。

音楽学は「横(文字)を縦にする」ところともいわれた。楽譜という貴重な一次資料があるのに、もったいない。先行研究を踏まえることの重要性もわかるが、それとて楽譜から音楽を解釈する研究は少なかった。だから独学するしかなかった。今はどうなのだろう。

だが純粋に楽譜が語るところを究明する中で、モーツァルトの創造の秘密を、科学的に、明らかにすることができるだろう。たとえばこんな風にである。

天才の最初のシンフォニー

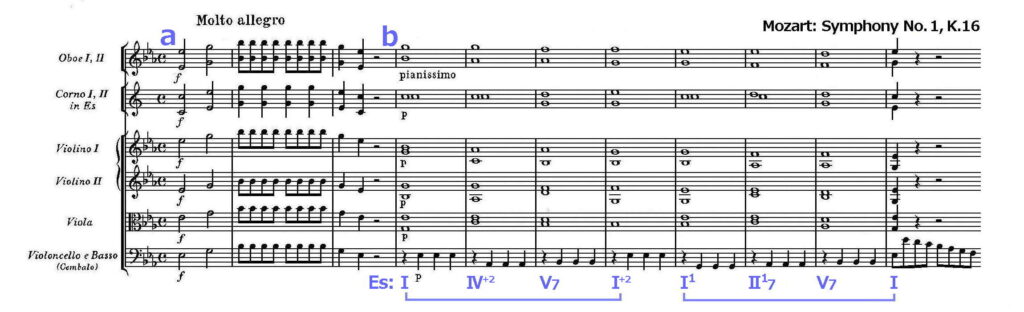

モーツァルトは8歳にして最初のシンフォニーを書いた。3楽章からなる変ホ長調の作品K.16で、第2楽章アンダンテはハ短調となる。冒頭はフォルテのユニゾン音型aとそれに応えるピアノの和声的なフレーズbからなる。「ジュピター交響曲」と同じである。第2楽章には「ジュピター音型」(移動ド: ド-レ-ファ-ミ)も現れる。最初にして最後を暗示する予言的な作品といわれるゆえんである。

だからシンフォニー第1番が天才の証明なのか。むしろ、少なくともフォルテ-ピアノのコントラストはモーツァルトが生涯にわたって偏愛した語法だった。その背後に時代様式があるのはいうまでもない。オリジナリティなどという概念も希薄な時代である。つまりモーツァルトの初期作品は、作者の創意もさることながら、時代の反映といえよう。いわば「時代の名義」による作品なのである。「ジュピター音型」もモーツアルトの作品の中でたびたび現れるのは周知のとおり。

以上のような基本的な状況を踏まえた上で、それでも最初と最後で共通のものが現れるというのは、何か因縁を感じさせずにはおかない。

しかし別のものも見える。和弦的なbは4小節のフレーズを2度反復した4+4=8小節の構造である。bのバスを見てみよう。4小節フレーズの最初の音はそれぞれEsとGであるが、そこからの小節は同じAs-B-Esである。和声の初心者なら、これらのバスに同じ和音をつけただろう。ちなみにEsとGも同じⅠの和音が想定される(それぞれⅠの基本形と第1転回形)。

しかしモーツァルトはそうしなかった。譜例で確認していただきたいが、最初の4小節と次の4小節で、少年モーツァルトは和声を変えている。それはいいが、では、どう変えたか? まず進行力の強い和声法から入り、終止に追い込むカデンツへと進むのである*。

*前半の和声法はいわゆるゼクエンツ(独:Sequenz、英語では「 シークエンスsequence」で、「連続」を意味する)。これはバロックの基本的なスタイルで、ある単位を上下にずらして反復し、音楽を連続的・継続的に発展させる、この場合はⅠ―Ⅳを4度下げたのがⅤ―Ⅰとなる。その時、前の和音の第3音(G、Es)を保続させたので(繋留)、2番目の和音はⅣ+2、Ⅰ+2という不協和な和音となった。これもバロック的といえる。後半の4小節は完全にT-S-D-Tの終止形(カデンツ)。特に面白いのは、バスが前と同じAsのところで、モーツァルトが和音を変えていることである。2番目のⅡはⅤへの進行が強く、明らかにカデンツを意識している。

つまり4小節をただ並置するのではなく、和声的に8小節をひとまとめにする発想がある。和声の選択に構造的な意味があるということである。文章で喩えてみれば、「前半はゼクエンツである。後半はカデンツである。」ではなく、「前半はゼクエンツであり、後半はカデンツとなる。」といったところか。この「発想」が重要なのである。

あるいは音楽的センスといってもいいかもしれない。音楽を断片の寄せ集めにしてはならないという感覚、そのために和声が役立つという発想は、どこから来たのか。当時の作品から学んだのか、父親レオポルトが教えたのか。それとも幼いモーツァルトがみずからそうしたのか。それは、どの程度、意識されていたのか。

少なくとも和声の初心者はいない。そもそも「フレーズの始まりと真ん中は不安定に、フレーズの終わりは安定的に」という現場では暗黙の原則を、和声学では教えるのかどうか。和声の定型としてではなく、「なぜそうなるのか」という言葉による、それゆえ意識による説明として、教えるのか。

それは、ある日、突然、起きた

冒頭の3小節+8小節=11小節はそのまま反復される。これをAとすると、11小節×2=22小節のAAの楽節となる。ザスローは「分析」の項目でこう記述している。「第1楽章は、3小節にわたるオクターヴのファンファーレで幕を開ける。一転して静かな和声句が8小節続き、再度同じことが繰り返される」*。

*ニール・ザスロー『モーツァルトのシンフォニーⅠ』永田美穂訳・礒山雅監修、東京書籍、2003年9月3日、105頁.モーツァルトのシンフォニーについての基本的な文献として確認しておく。

これがまさにモーツァルトのシンフォニー創作の記録された起点だった。確認しておくと、それは1764年だった。翌年2月に初演されており、ひょっとしたら65年といもいわれる。

そして8後の1772年に、突然、ある飛躍が生じた。第16番の番号をもつハ長調シンフォニーK.128である。冒頭部分を引用しよう。

フォルテとピアノのコントラストによる構造は、小節数は縮小されたが、第1シンフォニーと同じである。そして以上の部分Aがそのまま反復される。AAの構造となり、これもまったく同じである。だが決定的な違いがある。

K.16でAとAを繋いでいたブリッジ(譜例 赤のバスのパッセージ)が削除されたのである。K.128でK.16と同じやり方をすれば、たとえば譜例の下のようになるかもしれない。しかし、もはやこの1小節は切りつめられる。

逆にいえば、第1交響曲で譜例の赤の小節を切りとり、前後を接合すれば、K.128の創意がよく理解できるだろう。譜例下段の同じ赤のパッセージも同様である。音楽は繋ぎ無しに、直接トゥッティに流れ込む。

つまり、ここでの創意とは、部分の「終わり」の小節と次の部分の「始め」の小節を重ね合わせることにある。これをトマトマト・スタイルの接続法とでもいっておこうか(「トマト」と同じ「トマト」を「ト」で重複)。

こうしてK.128の冒頭では9小節の楽節が生じる。これは5小節のフレーズがトマトマト・スタイルで接合されたためで、繋ぎの1小節は重複されて、消える。5+5-1=9小節となるのである。

トマトマト・スタイルはモーツァルトの続く創作にきわめて重要な意味をもっていた。ちなみにザスローの『モーツァルトのシンフォニー』の「分析」では、完全にスルーされている。天才の創造の軌跡における決定的な瞬間だったのに。

意識化

1772年は大きな飛躍の年だった。新たに発見された音楽の接合法は、16歳のモーツァルトの意識にしっかりと根を下ろしたようだった。

シンフォニー第16番ハ長調K.128に続く第17番ト長調K.129でも、同じ方法が採用された。9小節という楽節の長さも同じである。ただしフォルテとピアノのコントラストは解消されている。譜例では重複されるフレーズを上下で示す(譜例上)。

次の第18番ではひとまず踏襲されず、コンチェルト的な開始が採用された。しかし続く第19番変ホ長調K.132で復活する。フォルテ-ピアノの対比も同様で、全体は11小節となった(譜例下)。

こうして、以後、トマトマト・スタイルはあらゆるジャンルのあらゆる部分に浸透し、基本的なモーツァル・スタイルへと同化されるのである*。

*ベートーヴェンも初期からモーツァルトのトマトマト・スタイルを学んだ。そのことはたとえばピアノ・ソナタ第5番ハ短調作品10-1の冒頭を見れば、一目瞭然である。

しかしモーツァルト自身も1772年以前にトマトマト・スタイルに触れていなかったわけではない。次の例はかつて交響曲第3番K.18として、初期シンフォニーに数えられていた楽曲である。しかし現在ではカール・フリードリッヒ・アーベルの作とみなされている。1764年にロンドンを訪れた少年モーツァルトがコピーしたという。

この時代の創作が共有財産的なソースから楽想を引き出していることは、アーベルの作品と、上の同じ調性のモーツァルトK.132が、譜面上、よく似ていることからも理解できる。しかし、驚くべきことは、モーツァルトが後に習得することになるトマトマト・スタイルが、そこですでに先どりされていることである。

コピーしたということは、確かにモーツァルの興味を惹いたのだろう。しかし1772年の時のように、創作の深部で永続的な影響を及ぼすことはなかった。いわば散発的な例としてとどまる。

1764年と1772年の違いはどこにあるのだろうか。偶然から必然への飛躍はどこから生じるのか。明らかに意識化にある。

部分の「始め」と次の部分の「終わり」を重ね合わせるという手法は、意識されて始めて継続的に活用されるようになった。意識によってのみ偶発的なものは計画性を帯びる。だからモーツァルトの創造を進化へと好き動かしていたものがあるとしたら、それは意識化だった。

意識化を促すもの

シンフォニー第16番K.128の冒頭を書いた時、モーツァルトは「これはいい」「これは使える」と、はたと気づいたということだろう。この気づきを促すものがあるはずではないか。「これはいい」という感覚は、よりよきものへの志向と審美眼ががなかったら、発生していなかったに違いない。意識化を促すこともなかっただろう。根底にあるのはモーツァルトの美学だった。

では根本に立ち返って、シンフォニー第1番K.16に対して、第16番K.128のどこが「いい」のか。どこが向上しているのか。あるいは進化しているのか。作曲の先生が後者のような書き方へと指導するとしたら、その理由はどこにあるのかということである。

まず問題の部分がどういうものか、である。ブリッジのパッセージはただの繋ぎである。音楽的実質は乏しく、新たな音楽的興味を生み出すことのないパッセージといわざるをえない。次の部分を準備するだけの小節なのである。

さらにもう一度シンフォニー第1番の譜例を確認してみよう。前のAが終止した第11小節の和音はⅠ、後のAが開始する第12小節の和音もⅠである。同じⅠ(主和音)が2小節続くことになる。この部分の基本的なハーモニー・チェンジは1小節に1回だから、ここで停滞が生じることになる*。「はい終わりました」「はい始まります」というあまりにもお行儀のいい手続きである。

*b部分の7・8小節も同じである。だからこそ同じⅠでも転回形を変えたり、繋留音を加えたりしたといえる。

要するに、トマトマト・スタイルをとり込ませることになったゆえんは、1)音楽的実質の追求、2)音楽の停滞の回避、にあったに違いない。すなわち、音楽の密度を高める志向が根底にあり、それがモーツァルトにトマトマト・スタイルを意識させ、活用させたのである。

いったん意識されると、さらに発展させられるだけでなく、ブリッジ・パッセージを採用するにしても、意味を持たせるような思考が目覚めるだろう。

音楽のモーツァルト化

モーツァルトの創造で真に驚くべきは、いわゆるギャラント・スタイルと呼ばれる前古典の荒廃から、音楽を再興したことだった。その軌跡には何段階もの飛躍があった。ベルクソンだったら「創造的進化」「生の躍動(エラン・ヴィタール)」といっただろう。同じ道の同志・戦友としてのハイドンとの出会い、バッハの音楽の衝撃など、この後も飛躍の連鎖が続くのである。

それらが突然起きるということは、そのこと自体が意識化を物語っている。なぜなら無意識に意識の光が射し込むことは、まさに転換であり、飛躍だからである。

そして飛躍を生んだものは、音楽的密度を高めたいというやみがたい欲求だった。何かを表現したいとか、「売りたい」といった欲求ではない。ひたすら音楽的質を追求することにあった。だからこそモーツァルトは音楽の中の音楽なのである。

ここまでモーツァルトの創造の秘密をあくまでも分析的に、科学的に論じてきた。しかし音楽学は「意識化」といった解釈、仮説をとり込むことは「主観的」だというかもしれない。まるでデータを仮説で構築したり、仮説からデータを構築するのは科学ではないというかのように。