表現の深化―モーツァルト『40番』5

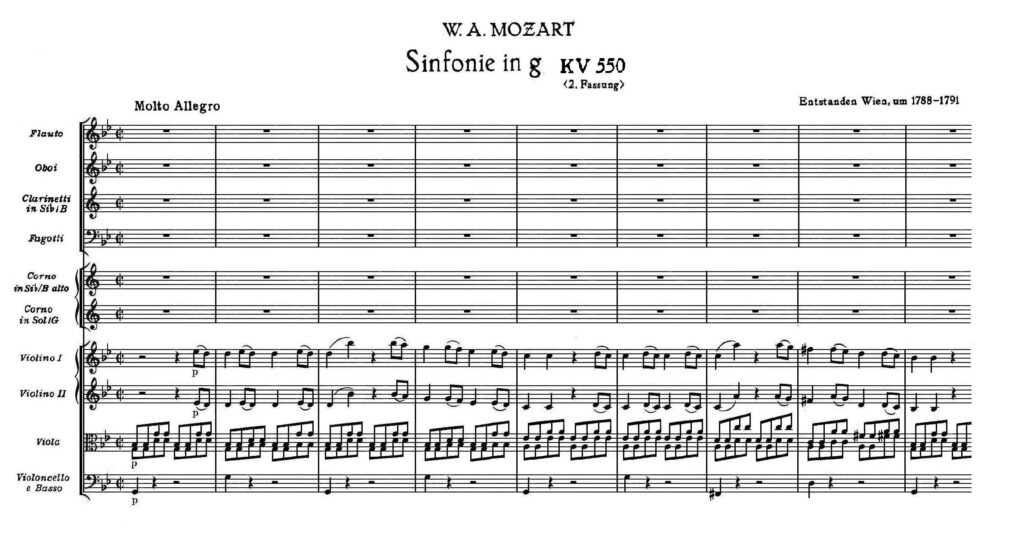

『40番』の表現世界を形成するさまざまな要素として、さらに特筆すべき手法がある。音楽の「色」を深化させる工夫である。冒頭を見てみよう。

モーツァルトは、同一旋律を、第1と第2ヴァイオリンのオクターヴで奏するようにしたのだった。この書法はある種の犠牲を伴ったはずである。第2ヴァイオリンが伴奏から抜けることで、ハーモニーを担当する内声が薄くなるのは必至だからである。モーツァルトはそのためにヴィオラを二部に分けた。

当時のウィーンの劇場オーケストラでは、第1ヴァイオリン6、第2ヴァイオリン6、ヴィオラ4が標準的な編成だったようだ。だとすると、12のヴァイオリンが旋律を歌い上げ、ヴィオラは2+2で内声を支えることになる。何ともアンバランスではないか。しかしモーツァルトはどうしてもこの書法を必要とした。書法のバランスの悪さがむしろ必要性の切迫を示している。その理由からオペラ作曲家としてのモーツァルトの姿が見えてくる。

すでに見た(『40番』1参照)『後宮よりの逃走』の創作について報告された手紙に、次のような記述がある。例のオスミーンの凶暴な怒りを表現する時の音楽的信条を吐露した後である。

さて、ベルモンテのイ長調のアリア「ああ、なんと不安な、ああ、なんと燃えるような」がどんな風に表現されたか、御存知ですね。―愛に溢れた胸のときめきも―オクターヴの二つのヴァイオリンで示されています。これは、聴いた人みんなのお気に入りのアリアで―ぼくも気に入っています。―そしてこれはアーダムベルガーの声にぴったり合うように書かれています。―震え―おののくさまが分かります。……

『モーツァルト書簡全集Ⅴ』海老沢敏訳、1995年、144頁。

主人公ベルモンテは、恋人コンスタンツェを救い出すために、野蛮人の巣窟へ、今まさに赴こうとしている。胸には恐怖と不安が渦巻き、憧れが燃えている。心はおののきに震える。そんな彼の心臓の鼓動、ときめきを描くために投入されたのが、ヴァイオリンのオクターヴだったのである。怯えと愛に引き裂かれた心の表現である。

『40番』でどうしても必要だったのは、この「おののき」の色だった。アリアでは心臓のリズムの描写だったが、交響曲ではオクターヴ・ユニゾンは驚くほど多用され、ほとんどの旋律がおののき色に染まる。そして歌詞から離れることで特定の場面から解放され、抽象化されて、心の内奥からの響きとなるのである。

声は心の直接的な反響である。心が晴れやかだと、声も明るくなる。悲しみに沈むと、声も暗くなる。たとえ陽気な言葉でも、声色が曇っていれば、本心が透けて見える。だからこそ、音色は音楽的表現にとってきわめて重要な要素となるのである。そしてモーツァルトが『40番』に望んだのは、おののきに震える深淵からの声だった。普通の、日常的な世界ではない。普段は見せない心の深部からの、痛切な音色なのである。それは心に沁みる。

表現すべきものと、それを表現するための手段について、モーツァルトは意識的に、しかもきわめて的確に選択しているのはいうまでもない。そして『40番』でモーツァルトが用いた方法論は、表現を追求した次のロマン派の時代に、決定的な影響を与えたように見える。後世が引き継いだ例から、逆にモーツァルトの狙いの確かさを感じとることができるかもしれない。

オクターヴ・ユニゾンの懐深い世界

例は枚挙にいとまがないのだが、徹底的なのは次の例だろう。マスカーニの『カヴァリア・ルスティカーナ』間奏曲(1890年)である。いわゆるヴェルズモ・オペラとして知られ、兵役によって切り裂かれた恋人たちの「その後」が描かれる。軍隊から復帰後の一変した人間関係が惹き起こす愛のもつれ。そこから行き着く修羅場と破局。その間に間奏曲が入る。明らかにマスカーニはただのきれいな音楽を書きたくはなかった。人間の情念の深みから湧き上がるような、しかも破滅を秘めた儚い美を表現したかったに違いない。

べらぼうなスコアリングというべきか。何とヴァイオリンからチェロのすべての弦楽器がユニゾンで、正確にいうと、2オクターヴのユニゾンで旋律を歌うのである。バスとハーモニーはもっぱらハープとオルガンに委ねられる。心にひたひたと沁み入る効果は明らかである。この間奏曲をオペラから独立しても演奏される人気オーケストラ・ピースとしたくらいである。表現に深みと陰影を与えるための手段として、マスカーニは弦楽器をオクターヴで重ねる手法にひたすら寄りかかったかに見える。

次はオクターヴ・ユニゾンを使った例として、『40番』の決定的な影響を思わせずにほかない。ブラームス交響曲第4番第1楽章である。「心にひたひたと沁み入る効果」により、曲の開始で聴き手の心を掴む。

ブラームスの第4番では第2楽章でも「第2の展開部」の素晴らしい活用において、『40番』の影響をうかがわせたが(『40番』3参照)、第1楽章はさらに影響関係は直接的に見える。なぜなら、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンがオクターヴで動いているだけでなく、ヴィオラまでが分奏されているからである。『40番』をまさに彷彿とさせる。ただしモーツァルトの時代とは違い、チェロとコントラバスは分けられ、チェロも分散和音で内声のハーモニーに参与している。

逆にいえば、内声が薄くなるのが「犠牲」であるなら、モーツァルトもチェロとコントラバスを分ければよかったのではないかという疑問も湧く。『ジュピター』などそういう頁もある。しかし、明らかに、モーツァルトの志向とは違っていた。なぜなら、ブラームスのスコアリングではどうしても響きの重心が下がり、重くなるからである。それは『40番』の身軽な疾走感には向かない。ブラームスの書法は明らかに「アレグロ・ノン・トロッポ(速すぎない快速調)」なのである。

ブラームスが「ベートーヴェンの足音を背後に聞きながら」新しいロマン派交響曲を創造すべく呻吟していた時、モーツァルトがどれほど大きな助けとなったことか。それをモーツァルトの影響というとしても、真似とはいわない。学習の成果というべきか。

弦がオクターヴで動き出すと、何かただならぬことが起きるとみなしてよい。そこで音色が濃密化し、表現は深化する。より懐深い世界が開かれる。ロマン派オーケストラ作品では絶対欠かせない書法であり、その膨大な頁で感動的な響きを奏でているのである。チャイコフスキーなどオクターヴ・ユニゾンの書法なしにはありえないだろう。

『40番』の「暗さ」の要素

「暗い」といういい方、あるいは「暗い」「明るい」の二元論的な発想に異論があるのは当然である。しかし、これはあくまでも分析的なアプローチによる手続きであり、最終的にまさに二元論を超えるための戦略なのである。そこで、これまで確認してきた『40番』第1楽章の暗さの要素を列挙してみよう。

1.短調領域の圧倒的な広さ

2.短調へ向かう悲劇的な構成

3.伝統的な悲劇的表現の語法の多用

4.室内楽的な編成による内向きの性格

5.オクターヴ・ユニゾンを駆使した表現の深化

モーツァルトは短調ソナタ形式の第2主題を主調(短調)で再現させた。そのため、長調部分はほとんど提示部の第2主題だけで、全体が真っ暗となった(1)。結果として、全体は明から暗への悲劇的構図となり、特に「第2の展開部」によって救いを断ち切るように演出したりもした(2)。伝統的な「ため息」の音型や半音階の「悲しみ」など修辞的な語法をちりばめ(3)、トランペットとティンパニを欠く編成で内省的な性格とした(4)。そして深い音色を湛えた独自の音響世界を構築した(5)。

救いようのない暗さが支配している閉ざされた世界。そこから問いかけるような熱烈な眼差しが外に注がれるものの、口は決して開かれることはない……。一言でいうと、こうなるか。

しかしそんな『40番』評は読んだことがないように思う。なぜならモーツァルトは音楽をとことんまで落ち込ませない工夫を施しているからである。だからここから『40番』の「明るさの要素」を究明しなければならない。