心の内に響く幽玄なる音―ドビュッシー 前奏曲「沈める寺」

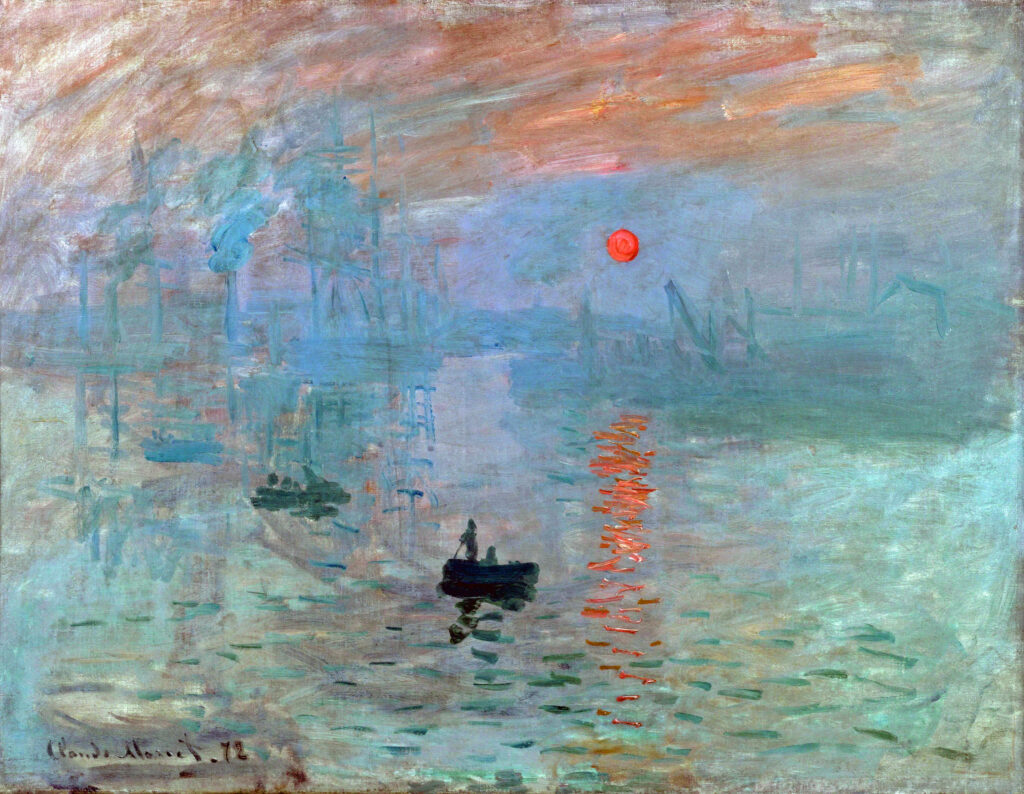

印象派は光を発見しただけではなかった。たとえば例のモネの『印象、日の出』(1872年)。

唐突だが、個人的な思い出をひとつ。1960年代末、高校生だった頃、ラジオの深夜放送にどっぷり浸かっていた。学校から帰ると寝て、夕食で起きる。それからずっと部屋にこもるのである。大学の受験勉強のためという名目だが、ラジオを聴くほかに何をしていたのやら。明け方、うとうともしたが、眠れない時は、外に出て、自転車を駆ることがあった。朝の冷気はさわやかで、30分ほどすると、港に着いた。そこで見た海はまさに『印象、日の出』のようだった気がする。

不健康なもうろうとした意識と妙に冴えた感性の同居がとらえた外界とてもいえばいいか。印象派は確かに光を発見したのだったが、それにとどまらなかった。見ることは確かに光を感じることだとしても、完全に受動的といえるかどうか。真昼の海があれば、夕刻の海もある。そして徹夜の目が視た海もある。そこに視る側の状態、情報が反映されないだろうか。次の絵も有名なルノワールの『ムーラン・ド・ラ・ギャエットの舞踏会』(1877年)である。

印象派の絵は「雑なタッチ」が非難された。「まるで書きかけのようじゃないか」と。しかし描かれるべき対象は常に停止・静止してるわけではない。一見おおざっぱな筆致は舞踏会全体の活気を描き出す。すると会場の和気あいあいとした雰囲気、賑わいから喧噪までもがよみがえる。そう、あの酒場の快いカオスであり、雑踏の不規則な諧調である。明確な線による伝統的な画法でこんな描写が可能だったとは思えない。これはどうか。

スーラの『グランドジャット島の日曜日の午後』(1884年)だが、『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』とは逆の例といえるだろう。日曜の午後で、日傘も見えるから、天気もいい。心うきうき、すべてから解放されて、伸び伸びとくつろぎたい時間ではないか。確かに手前ではペットの犬が跳ね、片足で踊る少女もいる。しかし全体のトーンはどうか。どこか沈んでいるようではないか。

楽しげな情景を沈んだトーンにしているものがあるとすれば、その原因は視る側にあるとしか思えない。わたしの心が外界に反映することがある。心が曇っていれば、そう見える。もしもわたしの中に悲しみがあるとすれば、目に映るものにも悲しみのヴェールがかかってしまうだろう。しかも視界にあるのが喜びに溢れた情景なら、悲しみはいっそう深く、痛切となるはず。『ウランドジャット島』はわたしの心というフィルターを通した夢の情景のようだ。

逆に『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』はわれわれの心に親密な賑わいのざわめきを呼び起こし、それを通じて見るように促しているようだ。

印象派が発見したのは、われわれが見ているのは物・存在そのものというより、それらによって反射された光ではないかということだった。その結果、光を描くことによって、対象をとりまくある空気感、雰囲気が生まれる。雰囲気とはある気分であり、フィーリングである。それを感じるのは視る側でしかありえないだろう。鑑賞者が「見る」を通して対象と浸潤する。もっといえば、心の色が見る物を染める。われわれはわたしという状況のもとで見ている。

見るということは受動的だとはいいきれない。見る側のありようが見られる側に投影される。これは絵画におけるコペルニクス的転回といえるかもしれない。

沈んだ寺が迫ってくる―どこで?

ドビュッシーの「沈める寺」(『前奏曲集』第1集第10曲)は海底都市イスの伝説からインスピレーションを得たという。「ほの暗い海底から教会が徐々に浮上し、大伽藍が姿を現す。すると堂内から鐘の音が響き渡る。続いて壮麗で神秘的な合唱が流れ、その余韻のうちに、再び海へ没していく………」といった伝説である。ドビュッシーの曲の冒頭には「深々と静かに(甘美に響く霧の中で)」とあり、「霧 brume」へのこだわりがある。特に伝説への忠実さは問題にされていないようだが、教会の出現と消失の描写はかなり正確といえよう。

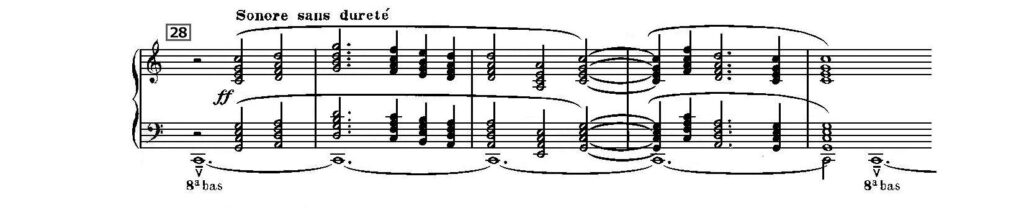

第16小節には「霧の中から少しずつ姿を現す」とある。ここからクレッシェンドが始まる。第20小節の「だんだん音量を上げて(急がずに)」を経て、第28小節「柔らかい響き sonore sans dureté」でクライマックスに達する。大伽藍の出現である。

低音にはCのペダル音が鳴り響き、オルガンの壮麗な響きを思わせる。そして再び教会は遠ざかり、消えていく。問題はこの後である。教会が姿を消した後に何が残るだろうか。あの神秘的な光景がよみがえるのである。

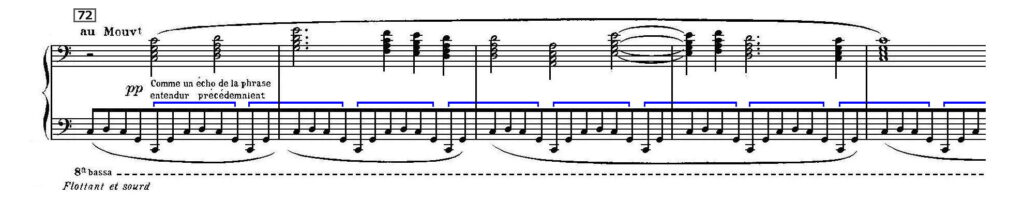

最低音域でのアルペジオ、中低音域でのアコードのコラール。下手をしたら鈍重で、混濁を免れない書法である。これで pp とは。こういう書法と指示のギャップにこそ、作曲家の強い思い入れがある。もはや聖堂は消えたが、まだ残っている。どこに? 心の中でしかないだろう。

「前のフレーズのエコーのように」という指示が示すように、明らかに、外の世界の内なる谺、反響なのである。左手のアルペジオは、普通なら三拍子で八分音符4+4+4とグループ化するところだろう。ところが反復される単位は譜例青のようになり、旋律と無関係にずれている。拍子は消える。しかも1つの単位は3+3のように聞こえ、三連符のようでもある。2のリズムの旋律と噛み合わない。

もし旋律と伴奏が拍子とリズムで一致していれば、運動、あるいは前進衝動が生じただろう。しかし一致関係は徹底的に解消される。だからコラールの荘重な歩みにもかかわらず、推進力をもたらすエネルギーは存在しない。なぜなら心の中での幻影だからである。

内面に映し出された幽玄な大伽藍のたたずまいを音で表すと、こうなるのだろう。わたしが投影された音というべきか。その響きは対象と一体化し、わたしを包含・包摂しながら、わたしを超えるようだ。無と無限が出会う境地を東洋的といってもいいだろうか。

またこうもいえるだろう。外と内を対峙させて対象を描いていた伝統的美術に対して、主客の対立を廃棄したのが印象派だったとしたら、「沈める寺」は同じ方向を音楽で辿った作品ではなかったか、と。音楽はもとより心の内面の芸術かもしれないが、ドビュッシーは外と内の描写を敢えて分けて描いたのである。