モヤモヤだけじゃあ「絵」にならない―ドビュッシー『夜想曲』第1曲「雲」

ドビュッシーの『夜想曲』(1899年)というと、すぐ第2曲「祭り」が思い浮かぶのだが。祭りの朝のまばゆい光、いやが上にも高まる興奮、どこからともなく現れる楽隊、あらゆる喧噪が入り乱れ、やがて祭りは最高潮に……。輝かしいオーケストラ・ピースである。第3曲「シレーヌ」もセイレーン伝説の精妙な音楽化といえる。しかし第1曲「雲」はどうか? どんな音楽だっけ?

すぐには記憶に出てこないモヤモヤした音楽のようではある。まさに雲のようにたなびく冒頭のクラリネットとファゴットから掴みどころがないようだ。旋律的なものは5小節目からのコール・アングレに出るが、あくまでも断片的だ。

ここでコール・アングレを使ったのには意味がある。茫漠とした音響の中で、オーボエ系の音はくっきりした線で浮かび上がるからである。この作品の起源についてはドビュッシーの伝記作家レオン・ヴァラスの記述がある。

ある嵐の日、友人のポール・プジョーとパリのコンコルド橋を渡っていた時、ドビュッシーは似たような天候の日に「雲」のアイディアが湧いたんだと語った。強風によって追い散らされるまさにあの雷雲、それに汽笛を鳴らしながら通りすぎる船を視覚化したという。これらの2つのコメントから和音の不機嫌な連続とコール・アングレの半音階的な短いテ-マが想い起こされる。

英語版wilipedia

木管のハーモニー=雲、コール・アングレ=汽船ということで、この音楽=音の絵のすべてがわかったような聞き方は、個人的には、しない。たとえ作曲家が「視覚化した visualized」といったとしてもである。むしろスコアから感じるのは、柔らかい不鮮明な響きの中で硬質な音のくさびを打ち込むという音響的なバランスの必然性である。ドビュッシーに浮かんだのはそういった音楽的着想なのであって、それを不穏な天候の光景に聴いたのではなかったか。

だんだん遠ざかるティンパニの唸りが雷鳴を想わせもする。57小節目にはじめて旋律らしい長めのフレーズが出る。

これはコール・アングレの旋律線が延長され、半音階が増強された(2小節目からのA-G♯-G-F♯-E♯)版のようでもある。半音階は伝統的に悲しみの音楽的表出であり、感情面でも断片的モティーフより深められたということだろう。特に青で示したE♯-Dの増2度では痛みが走る。ちょとした旋律の傷口から嘆きが漏れるようだ。

そして決定的なのは担当楽器である。何とヴィオラのソロ!が旋律を歌うのである。きわめて内省的な心からにじみ出た歌といわなければならない。声高どころではない。ほとんど誰にも伝わることなく、わたしの中で密かに生起し、消えていくような感情とでもいえばいいか。まさにドビュッシー的である。確かに曲の着想は荒れた天候にあったのかもしれないが、それは心の深部にも微妙ではあるが穏やかならぬ波紋を投げかけ、何か憂鬱なものを呼び起こしていた。

かくして曲はモヤモヤ感を大きく脱する感はない。ところが最後にドビュッシーは鮮やかにやってのけた。ヴィオラの嘆きの後、ハーモニーがD♯マイナーに停止すると、大きな弧を描く旋律が現れるのである。その楽器法が特異である。この曲ではじめてハープが登場し、フルートと組み合わされるのである。まるで光る雫、あるいは宝石の粒のようではないか。

まさに満を持してのハープの登場だった。フルートのオクターヴ下をなぞるのだが、フルートには「pで非常に表情豊かに」の指示があるのに対し、ハープには「pp」とあるだけ。明らかにフルートは表情上のニュアンスを、ハープは音の立ち上がり、1音1音の粒立ちを明確にするという意図があるのだろう。といってもハープは音を切るのではなく、レガートが指示されてもいる。響きの「表現」と音の輪郭の「存在感」がそれぞれの楽器の機能に基づいて融合・達成されているのである。

移動ド的にいえば、フルート+ハープの旋律は「ド・レ・ソ・ミ・ソ・ラ」の五音音階、いわゆる「ヨナ抜き音階」である。どこか懐かしい明るめの音調なのだが、暗雲は去っていない。なぜなら背景のハーモニーは晴れやかなメジャー・コードではなく、暗いマイナー・コード(移動ド風にいうとラ・ド・ミ)だからである。かくして薄暗い雲の合間に夢のような虹が架かるといった効果が生まれる。ほのかな虹だが、くっきり鮮やかでもある。

ドビュッシーの戦略は、ここをやりたいためにこれまでのモヤモヤが意図されたのではないかと思わせる。そしてここだけのためにハープが使われたとのだろうとも。

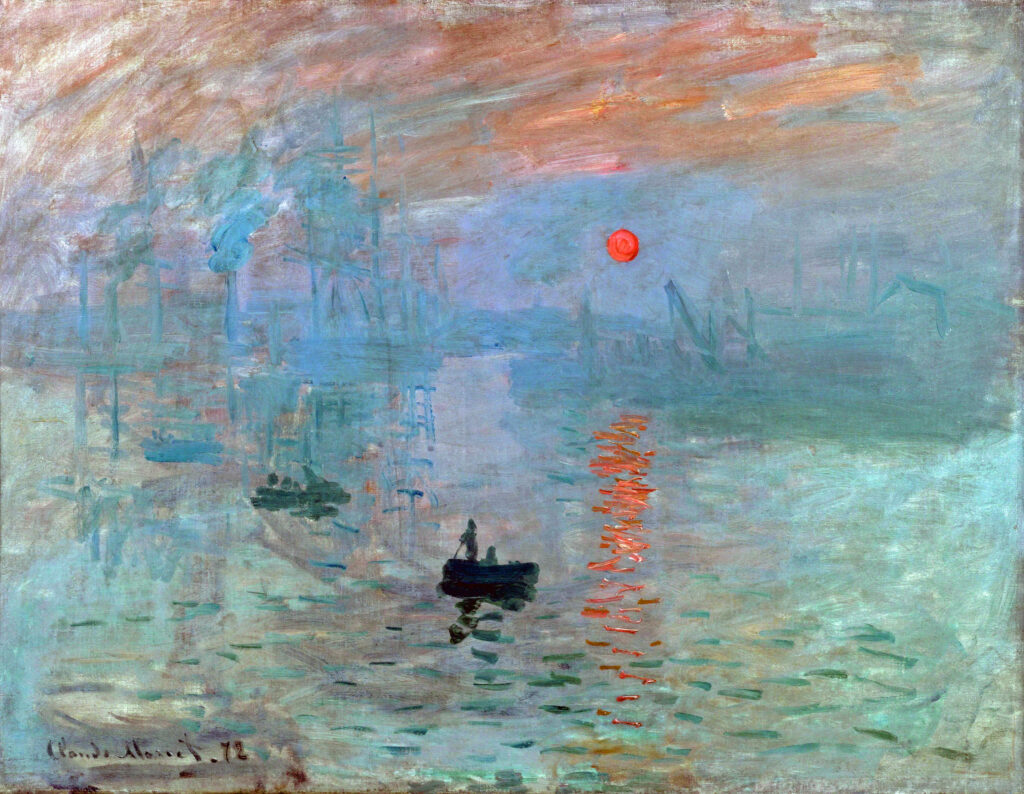

ただのもモヤモヤだけでは音楽にならない。むしろ音像が明確な他と溶け合わない音がどうしても必要になる。それはちょうどモネの『印象・日の出』の真っ赤な太陽のようだ。印象派の曖昧模糊とした色彩には、中間色のみならず、原色がことさら重要な意味を帯びるようになったのである。