人生への訣別はいかに―ブルックナー 交響曲第9番

ブルックナーの交響曲について、「素朴さ」、もっといえば「野暮ったさ」がよくいわれる。洗練とはほど遠い音楽だと。そこが魅力だとも。確かに、そういう側面もあるかもしれない。しかしそれだけでは不充分だろう。その素朴さを達成させている手段は恐ろしく手が込んでいる。つまり方法論は単純だとしても、処理法は複雑。両面がブルックナーなのだといいたくなる。

たとえばブルックナーの基本的なスタイルは反復にある。音楽は、基本的に、楽想を「提示」する部分と、それらを「接合」する部分からなる。作曲の技術が問われるのは、まさにこの後者にある。楽想と楽想をいかに繋ぐかなのであるが、ブルックナーの場合、主題の一部を反復、それも見え見えの反復を行うのが常である。だがそのやり方は和声課題の難問を解くかのようだ。単純の複雑というゆえんである。

そんなブルックナーゆえに、唐突に反復を断ち切るものが出てくると「何だ」と思わずにいられない。常ならぬ事態が発生したら、それはどうでもいいことなのか。それとも何か重大なことが起きたとみなすべきか。わたしは後者の立場をとる。たとえば最後の交響曲第9番の第3楽章のこんなエピソードである。

後にも先にもここしか出てこないが、これは何か並々ならぬものを感じないだろうか。しかし日本語版 wikipedia では何ら言及がないし、ドイツ語版では「ハパックス・レゴメノン hapax legomena」(「孤語」とも訳され、ギリシャ語で「一度だけいわれた」を意味し、作品の中で1回だけ登場する単語)として触れられているにとどまる。

何しろ作者の通常の手続きの真逆である。それに作品に理解しがたい断絶を生み出しかねない危険性を犯したことになる。作者が「なぜ敢えて行ったか」と問うことは、作品を解く鍵となるのではないか。

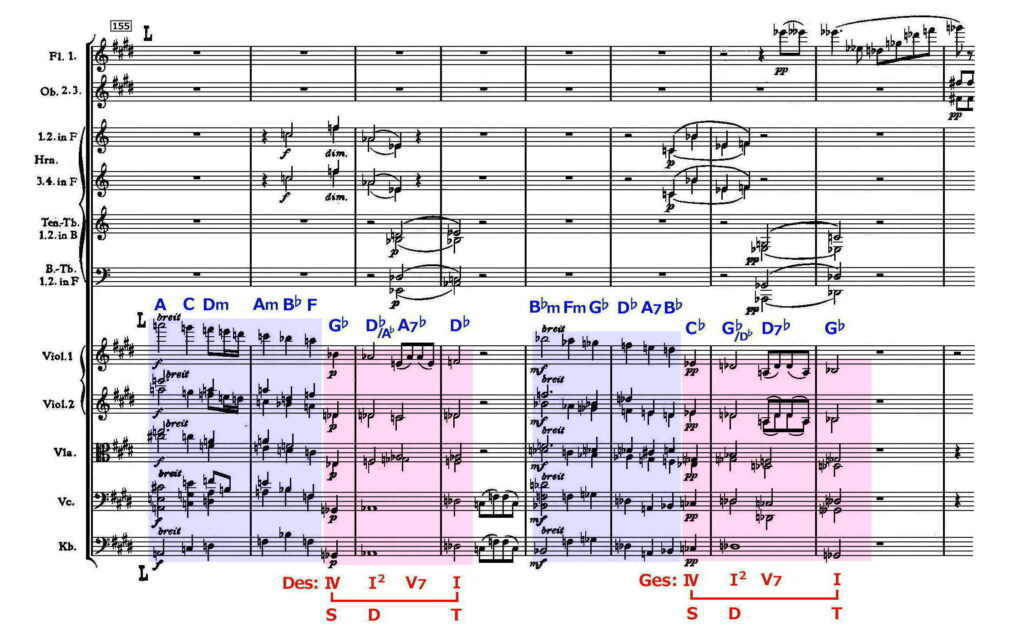

とはいえ、音楽の意味を一義的に言葉へ移し替えることは不可能である。ただそれがどんな音楽かは説明できる。音楽の諸要素を多元的に記述するのである。問題のエピソードは、構造的には、8小節の全体は4+4の対をなし、それぞれの4小節はまた対照的な2小節に分けられる(譜例では青と赤で示す)。性格がまるで異なる2小節の関係は以下のように「青」対「赤」で対比的に記述される。

ダイナミックス:「フォルテ(強・大)」対「ピアノ(弱・小)」*

*ちなみに譜例は1939年出版のノヴァーク版(オーレル版と同じ)に基づく。自筆譜を反映した版である。ただし1903年に出版されたレーヴェ編集の初版譜はダイナミックス記号が大きく異なる。最初の2小節はpから入り、クレッシェンド-ディクレッシェンドし、次の2小節はmf。続いて次の2小節はf-mf、最後の2小節はppとなる。恣意的な加筆があるとされるが、この部分の強弱など多くの演奏で影響が見られるようだ。

音域:「高い」対「低い」

旋律形: 「音階的に下行」対「同音反復をともなうなだらかな下行音形」

和声法:「機能和声的でない三和音の羅列」対「明確なSDTの終止形」

ダイナミックスについては、「breit 幅広く」と記された青の部分は、重音が多用され、いかにも「鳴る」書き方でもある。最後の赤部分の pp は囁くようだ。

和声法についてはさらに説明が必要だろう(譜例では和音をコード・ネイムで記しておいた)。われわれは習慣的に機能和声の和声法が身についている。その核をなすのは「はい、おしまい」の「ジャン(ソ)・ジャン(ド)」というドミナント→トニックの進行である。これを終止形(カデンツ)といい、西洋音楽史ではルネサンスの時代に形成が始まり、古典派の時代に全盛期を迎えた。カデンツは文章では「。」にあたり、構築的に用いることにより、文章を句読点で区切るように、音楽を構文化することができる。このカデンツを中心にさまざまな和音を構築したのが調性のシステムである。ロマン派はカデンツを濫用し、調性システムを内部崩壊へと導いた。しかしブルックナーのここでの(青の部分の)和声法はロマン派スタイルとは何の関係もない。

というのも調性のシステムとは無関係の和音の羅列だからである。むしろ調性以前の三和音の連結に近いといえるかもしれない。だから調性的な和声分析はできない。さらにいえば、多用される弱進行(Dm→Am、B♭→F、B♭m→Fm、G♭→D♭の5度上の進行)は調性的でない。5度下の強進行こそが調性的だからである。別のいい方をすれば、三和音の純粋で美しい響きだが、調性に慣れた耳には予想がつかない、あるいは予想を裏切るような不可思議な進行となるのである。

これに対して、赤の部分はほとんど和声の初級教科書のようなカデンツである。ピアノのスケールの最後のカデンツと同じ。耳慣れた響きで、しっかりした終止を行う。青の部分と対照的に書かれており、このコントラストをほかの音楽的要素が際立てる。

音楽の解釈は、まるで状況証拠を積み上げるようにして、このような分析を総合してなされるしかない。「強大で、上方から降下し、美しいが、よくわからない響きの連続」と「弱小で、下方にあり、意味のよくわかる聞き慣れた響き」の対比から、何が想像されるか。二つの部分の旋律線の違いは、青が器楽的であるのに対し、赤は声楽的で、まるで歌詞が付くようでもある。後者は合唱で歌われるようなフレーズなのである。そこでどのような歌詞が想定されるか、というより、言葉そのものより、音楽が醸し出すのはどのような意味か。安定的で確信的ともいえる強固なカデンツが意味するのは、明らかに「然り」だろう。

音楽がもつ肯定的な含意は和声の文法にかなう言葉となっている。最初はpで、二度目は pp で念じられる “Yes” のように感じられるはずなのである。なぜならそれは調性というシステム、地上の秩序に基づくからである。それに対して、上天から降りるような最初のフレーズはこの世の秩序にはない和音の連結である。だからそれは神秘的でもあり、地上ではなく、彼岸からの言葉のようだ。何か理性を越えたものが、圧倒的な存在感をもって、突然、わたしに迫り来る。

すなわち、青と赤のフレーズの対比は「神の声」と「人間の言葉」のコントラストをイメージさせる。そしてそこから「神」と「わたし」の問答を音楽化したように見える。音楽の諸要素の分析からそのような連想へと収斂されるのである。

天啓はまさに後にも先にもなく、ここでだけ、わたしを訪れた。そしてわたしはそれを受け入れた。

最期の時が……

あの「ハパックス・レゴメノン」の後、繋ぎの部分があり、いわゆる第2主題がホ長調で戻ってくる(記号M 第173小節)。最初、45小節目に出た時は変イ長調だった。その部分を引用しておこう。

主題の一部をとり出し、音程をずらして反復するというブルックナーの常套手段で音楽は進められる。その時、第1主題を特徴づけていた減3度(青丸で示す)も現れる。両者の親近性を示すことになる。

ところでこれは明らかに「十字架の音型」である。4音の最初と最後の音、および中の上下の音をそれぞれ線で結ぶと十字架が現れるという、西洋の伝統的な語彙のひとつである。特にBACHの音型が有名だが、起源はグレゴリオ聖歌にまで遡るという。十字架の音型の使用はいわゆる象徴的な用法であり、当然、音楽そのものが十字架を表すわけではない。むしろ重要なのは、伝統を踏まえ、引用したという事実なのである。

いうまでもなく、ブルックナーは音型の意味を知っていた。そして自分の作品の最終頁に登場させたのである。音楽はそのままコーダに流れ込み、静けさの中に消えていく。

しかも「十字架の音型」は「神との問答」と「受け入れ」に続いて現れる。聴き手に音型についての知識があるならば、音楽からも容易に聞きとれる。だからここで言葉による記述から離れるべきだろう。音楽的諸要素の組み合わせからの無制限の連想に身を任せ、言葉での決めつけに走るのは控えたい。

ブルックナーの交響曲は絶対音楽だといわれる。しかし、愛する神に捧げたという第9番の第3楽章で、彼は「人生との訣別」を音で描いたのか。

最後に、第3楽章全体をワルター/コロンビア交響楽団の演奏で。