ブルックナーがいいたかったこと―交響曲第4番『ロマンティック』

こういう命題を立ててみよう。「音楽には作者がメッセージを込めた核心部分があり、そこに作品を解く鍵がある」。おおげさないい方はしたくないが、核心部分に本質がある。

たとえば1曲の交響曲にはさまざまな部分がなければならない。開始は始まりらしくなければならない。さりげなくでもおおげさでも、神秘的でも壮大でもいいが、曲に合った、印象的な開始がなければならない。音楽の「顔」となる部分も必要だろう。クライマックスは欠かせないし、終わりも重要なのはいうまでもない。だが作品のいわば「心臓」ともいえる核心部分がある。作者がいろんな部分を組み上げなければならなかったのは、まさにこの部分をいいたいがためだった、ともいえるような箇所である。

大切なのは作品の核心部分がどこかにあるかを探しあてることである。作者がもっともいいたかったことはどこなのか。ブルックナーの交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』の場合、ここではないか。第1楽章の展開部後半、再現へ戻る直前の部分である。

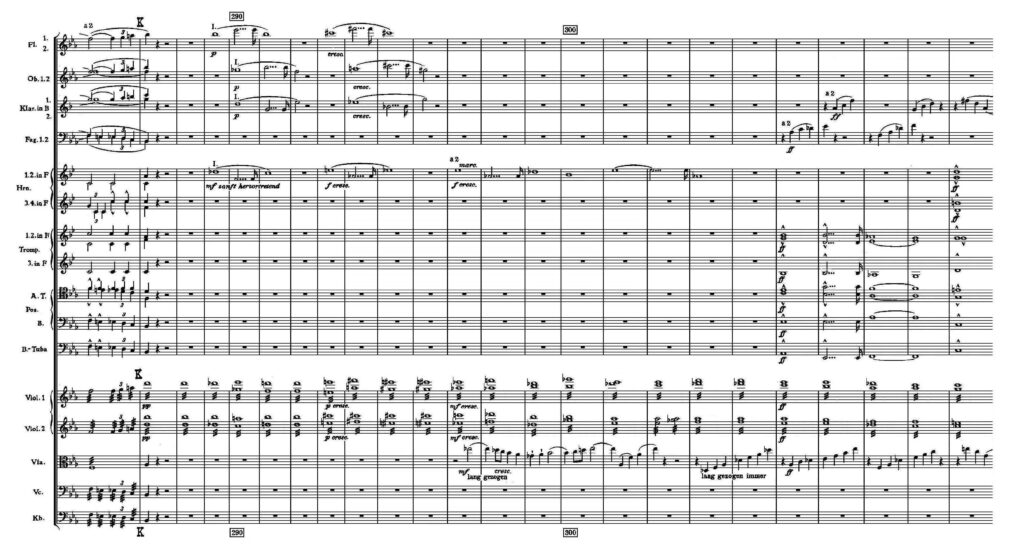

譜例の少し前、記号I(第253小節)では、第1楽章で初めて、フォルテ3つでトゥッティが爆発していた。そして上に引用した記号K(第287小節)から「核心部分」に入る。再現の準備に入るのは、記号L(第333小節)からである。

多くの場合、ソナタ形式では「クライマックス」と「再現の準備」の間で何かが起きる。これは記憶しておいてもいいかもしれない。クライマックスの緊張が解けたその時に、啓示的ともいえる瞬間が訪れるのである。ブルックナーの場合、何が起きるのか。もう一度、詳しく見ていくことにしよう。

記号Kで決定的な変ロ長調の終止に到達する。第1・第2ヴァイオリンに変ロ長調の和音の余韻が pp で響く(コートネイムB♭)。次の瞬間、あっという間に3度下の変ト長調(G♭)が閃く。ロマン派が溺愛したこの長3度下への転調は、より懐深い世界への落とし穴なのである。ホルン・ソロには『ロマンティック』のモティーフが出るが、今回はフルート・ソロの光を湛えている。何かが起きる期待感が高まる。

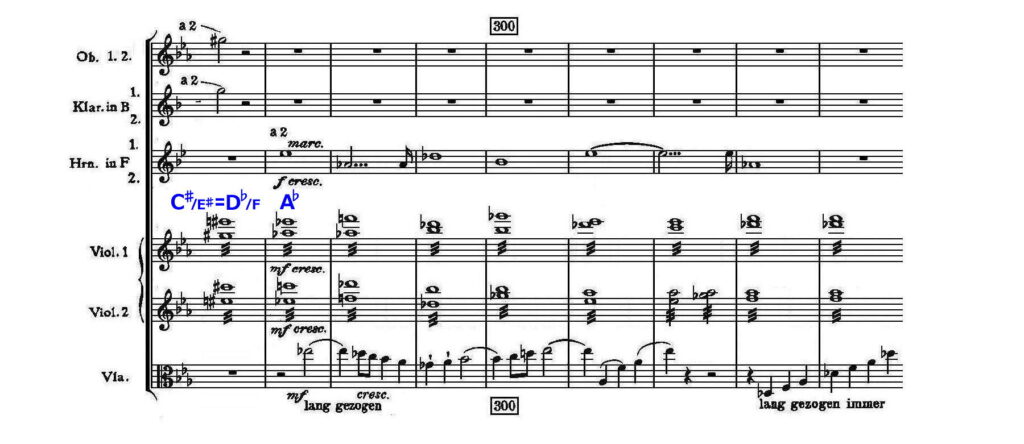

しかし不可思議な和音を通して、再びB♭(第2転回形)に戻り、ここからどこかに向かうようだ(「どこかへ向かう」感じは、不安定なハーモニーはいうまでもなく、弱音から音が膨らむp cresc. という指示にも表れている)。

辿り着いたのは変イ長調A♭だった。C♯のコードはエンハーモニック的にD♭として解釈され、A♭へアーメン終止する。ハーモニーは安定し、ホルンがfでモティーフを出す。すると、ヴィオラに新しい主題が現れ、絡みつく。特徴的な書き方である。

ヴィオラの旋律は緊張を湛えた最高音から始まり、なだらかに下降する。これは民族音楽学者ザックスのいう原始的な旋律における2つのタイプのうちのひとつであり、「叫び」に近い。声とともに緊張を発散・解放する「感情表出型」であり、感動的な名旋律に多いタイプである。有名な例としてプッチーニ『蝶々夫人』のアリア「ある晴れた日に」をあげれば充分だろう。ブルックナーはシンコペーションによって正規の拍より飛び出すようにすることで、感情がこぼれそうな旋律の急迫感を高めた。

ヴィオラの旋律はまるで「深き淵」から響く声のようだ。しかし苦悩に打ちひしがれ、信仰で「顔を歪める」ような短調への傾きはない。あくまでも素朴で質実である。そんなヴィオラの声は届いたのだろうか。次の瞬間、金管による壮大なコラールが出現する。調性は変イ長調。

以上の音楽の流れを音と映像で確認しておこう。チェリビダッケの指揮は「音楽が見える」ようだ。少し前から。

ヴィオラの訴えはかなえられたようにも聞こえる。しかし、ここでは音楽外的な解釈への誘惑は斥けよう。さまざまな音楽的要素から、どのように書かれているかを記述するだけである。とはいえ、金管のコラールはホルンの旋律を十全に和声づけしたヴァージョンであり、ヴィオラがそれを導き出したように聞こえる(楽譜で見える)のも確かなのである。ホルンの7小節はそのまま同一リズムで(音程は変わる)、金管のコラールの7小節と化すからである。まるでグレゴリオ聖歌でソロが先導して合唱が歌い出す「応唱」のようである。下の譜例では音楽の骨格を実音で示す。

『ロマンティック』のモティーフはいうまでもなくすでに曲の冒頭で出ていた。それが展開部の後半でついにその全体像を顕すのである。ブルックナー的な単純なフレーズが偏在し、積み重なり、壮大な音の伽藍を築き上げる。周到な構成である。

ただし、先立つクライマックスのように、オーケストラの全合奏によるf3つの頂に登るのではない。金管のコラールは、むしろ心の深部に降りるクライマックスともいえる。興奮と高揚ではなく、ひたひたと迫る感動の波である。だからこそ、この部分を交響曲第4番『ロマンティック』の核心部分とみなしたのである。

もう一度いうが、ここでは詩的・文学的解釈には踏み込まない。「神との交信」だとか「天からの救済」の音楽的イメージだとかいう気はさらさらない。しかしブルックナーが曲の核心としたのはコラールであったことは確かであり、コラールの音楽的意味も明らかである。コラールとは会衆の祈りの音楽だった。だからこういっておこう。ブルックナーの音楽の本質は祈りではなかったか、と。