幻想曲から協奏曲へ―シューマン ピアノ協奏曲2

『ピアノとオーケストラのための幻想曲』へのシューマンの構想は次のようなものだった。ソナタ形式の枠の中で、展開部に緩徐な部分とスケルツォ的な部分を置き、最後にフィナーレ的な長めのコーダを付けた。こうして第1楽章にあたる典型的なソナタ形式を土台として、第2、第3、第4楽章の要素が融合され、単一の楽曲である幻想曲に古典的な多楽章構成が内包された。多部分からなる楽曲を統一するために、すべての主題は冒頭の第1主題から導き出された。

『幻想曲』は1841年8月には完成に漕ぎ着けたようだった(8月13日、クララをソリストとして初演)。だがすぐに出版には至らなかった。出版社との交渉に手間どったようだが、内在的な理由も想定できる。『幻想曲』を協奏曲へ拡張するというアイディアはクララから示唆されていたし、出版社からも同じ要請があったようだ。シューマン自身の中にも協奏曲を書きたいという強い願望があったはずである。

4年後の1845年に完成したピアノ協奏曲イ短調作品54は、同年12月4日、やはりクララをソリストとして、ドレスデンで初演された。

しかし、独立した楽曲に有機的に結びつく第2楽章、第3楽章を付加し、全体をまとめ上げるのは容易な業ではない。シューマンはどのような手段でこの困難な作業に向かったのだろうか。彼にはあの方法しかなかっただろう。

第1楽章の原理が全体の原理へ

新たに作曲された第2楽章は、四分の二拍子の「間奏曲 Intermezzo」であり、アンダンティーノ・グラツィオーゾとある。明らかに第1楽章にはなかったテンポであり、基本テンポのアレグロ・アフェトゥオーゾと中間部のアンダンテ・エスプレッショーネの間のどこかにある。感情的には、粘るような濃厚な表現ではなく、あくまでも「優雅(グラツィオーゾ)」に振る舞う音楽である。

つまりテンポの構築は全楽章に及んでおり、第1楽章のアンダンテ・エスプレショーネと第2楽章のテンポが同じではありえない。まして第1楽章冒頭で、慣例的な演奏によくあるように、アンダンティーノより遅くなるなどありえないだろう。部分ごとに適正なテンポが割り当てられている。そしてテンポの構築は表現の、感情の構築なのであった。

第2楽章を書くにあたって、シューマンが拠りどころとしたのは、すでにあった第1楽章だった。全曲の統一を図るための、考えうる限り最善の方法だっただろう。第1楽章のすべての主題の源泉だった第1主題は、今や全曲の拠点となる。

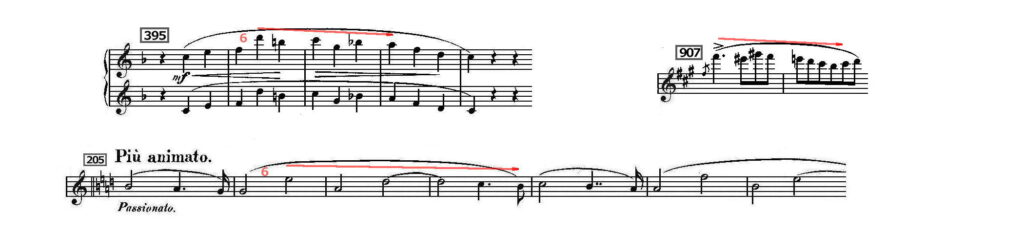

第2楽章冒頭の3度の上行形A・B・Cとその到達音としてのDは、第1楽章第1主題の2-3小節から、そのままいただいた。これをbとしておこう。そして特徴的なオクターヴの跳躍も第1主題にある(以上、譜例 青)。しっとりとした第1楽章に対して、軽やかな第2楽章は性格が違うが、源泉は同じであり、からこそ性格を変えたともいえる。

第2楽章の旋律後半のシューマン的な6度の跳躍は、第1楽章第1主題のピュ・アニマート版(二度目は4度跳躍になっているが)から来ているともいえる(譜例 赤)。いずれにしても、もとになっているのは第1主題である。

そして中間部であの6度がチェロによって大きく羽ばたく。

シューマンの種明かし

シューマンは加えるべき新しい楽章を、もとになる第1楽章から捻出した。その種明かしともいうべき頁がある。

第2楽章は第1楽章第1主題の冒頭、すなわち3度の下行音型aを使うことなく、次の上行音型bから入っていた。しかし第2楽章から第3楽章への繋ぎの部分で、省かれていたaがもろに出てくる。まるで第2楽章をaで始めると、第1楽章とあまりにも似てしまうからbから入ったが、最後にaをしっかり出すことで補いをつけたかのようだ。こうして第1楽章の主題がそのまま回想されるのである。そしてaは次のbを引き出す「呼び水」のようになり、フィナーレ主題のbへと突入する。

以上、木管でaが出て、独奏ピアノのbへと繋がる(譜例 赤)。第1楽章第1主第の冒頭abのそのままの再現であり、第2楽章から第3楽章への方向転換の軸となる。そしてそれはまたフィナーレ主題がどこから出ているかの解説、あるいは種明かしでもある。すなわちフィナーレの主題の出自と、シューマンがこの「導出」の作業を意識的に行っていることの証明である。

第2楽章と第3楽章を繋げるのは、ベートーヴェンの『皇帝』の影響であるのは間違いない。しかし主題を呼び出すやり方、長調-短調の調的な揺れなどの直接的なモデルは『第9』第4楽章の「歓喜の主題」の大合唱を導くブリッジ(第525-542小節)だっただろう。

やがて出る第2主題的な三拍子風の旋律はaの変形。そして次の部分の弦のユソロ・ピアノのソロ・ピアノのオクターヴの跳躍も、第1楽章第1主題に由来すると考えられるだろう(譜例 青)。

フィナーレは何拍子?

ところでこの第3楽章のテーマ、いつか聴くともなしにFMを聴いていたら、第2楽章の導入部から勢いよく飛び出してきた。譜例上の例の主題だが、その時、わたしには下のように聞こえた.旋律線だけを抜き出したが、小節線に注目である。

下は四分の六拍子としたが、音価を下げて、八分の六拍子にしてもよかったかもしれない。そうすれば、モーツァルトの多くのコンチェルトやべートーヴェンの『皇帝』、ヴァイオリン協奏曲のフィナーレのような伝統的な「狩猟のリズム」となる。

ここで三拍子と二拍子の違いが生じるが、ざっと見て、明らかに上は、比較的、拍子に忠実である。5小節目以降、小節線をまたぐタイがかかり、「2」の単位が混入し、拍子感が揺らぐもののものの、最初の4小節は安定した三拍子である。これに対して、下では↓のAは弱拍に位置することになる。次の小節の頭のAからタイで繋がれており、明らかに次の強拍が先どりされ、飛び出したシンコペーションである。つまり上と下を比較すると、Aは安定した強拍の音なのか、不安定にフライングした音なのかという決定的な違いが生じるのである。

要するに、拍子によって循環する正規のアクセントと、強拍が移動して生じる不正規のアクセントは質が違うということである。

下では小節を飛び越えてダッシュする生命力がほとばしる。シンコペーションによる拍子からはみ出た動きは、次の「2」が侵入する拍子の乱れの連鎖反応(赤で示す)を呼び起こす。実にシューマン的な拍子・リズムの交錯ではないか。生命の躍動がきわめて論理的・必然的にとらえられているのは下ではないかと思うのだが。

わたしが聴いたのはグリモーの演奏である。ライヴの映像もあるが、やはりCDの演奏がいいようだ。

「?」を残して?

ということは、すでにあった『幻想曲』を第1楽章として、続く第2、第3楽章をつけ加え、1曲の『協奏曲』にまとめ上げようとした時、シューマンは第1楽章のすべての主題の源泉だったところから再び新たな楽想を汲み上げたのだった。唯一の主題を原理として、変奏を繰り返し、必要とされるらゆる楽想を派生させる。これがピアノ協奏曲創造の工房でおこなわれていた作業だった。

しかし、ちょっと待って欲しい。まだ主題、あるいはモティーフが残されている。フィナーレはいわゆるロンド・ソナタ形式風であり、冒頭主題はソナタ形式の第1主題のようであり、ロンド主題のようでもある。そしていわゆる展開部は新しいエピソードが出る中間部のようである。「新しいエピソード」は最初オーボエに、それから独奏ピアノに出る。

エピソードは主題というより主題の断片のようだが、6度跳躍して4度順次進行で下行する。この4度下行から、これも新しく感じられるコーダのモティーフとの関連を指摘する分析家もいるに違いない(モティーフの骨格はF-Cの4度)。そしてエピソード自体が第1楽章のピュ・アニマート主題に由来すると主張する向きもあるだろう。そして「コンチェルトのすべての楽想が曲頭の主題から萌え出て、成長した結果なのだ!」などとというだろう。

しかしここでまでの関連づけは保留にしておきたい。第1楽章と第2・第3楽章の主要主題との関連は、シューマン自身の種明かしも含め、きわめて蓋然性が高いとみなせるだろうし、みなすべきでもあろう。しかしそれ以上については、どうか。もうちょっといえば、それをやり出したらきりがない。

あれは1970年代だろうか。レティ Reti の『音楽における主題プロセス The Thematic Process in Music(1951)』が読まれ、音楽の主題要素の関連づけが「アナリーゼ」と称され、もてはやされた時代があった。レティの主張は主題間の関連は名曲の証明だというところまでエスカレートしていた。その結果、楽譜をめくって、同一音型を血眼になって探し出すのが流行ったりもした。確かに、和声に入り込まず、譜面上で確認できる「分析」は音楽愛好家にとって都合がよかった。わたし自身も例外ではなかった。

しかし旋律性、あるいは線的側面はあくまでも音楽の一側面にすぎない。それだけを抽出し、音楽の価値を決定してしまうのは、ありえない、とわたしは思う。そうした反省を踏まえて、シューマンの緩い関連についての断定は差し控えたい。そこにある種の遊び、含み、あるいは多義性を残しておいていい。作曲家もそれを望んでいるのではないか。少なくとも強引な決めつけで作品を解剖したと豪語する分析を望んではいないだろう。

ただ楽想の関連づけは作曲家の創作の一側面を辿るのに役立つ場合がある。そしてシューマンの『幻想曲』が『ピアノ協奏曲』へと発展した足跡も、主題の変容に映し出されているだろう。つまりドキュメントや間接的資料からではなく、作品そのものがみずからの出生を語るのである。