そこは夜の世界だった―シューマン「はすの花」、そしてビリー・ジョエル

歌曲集『ミルテの花』には美しい歌たちがちりばめられている。「はすの花」もそのひとつ。3度転調の好例でもある。

はすは怯えている ばゆい太陽の下で

頭を垂れて 夜の訪れを夢見ている

その時、音楽が重いバスから離れ、宙に漂う。そして神秘的な瞬間が来る。

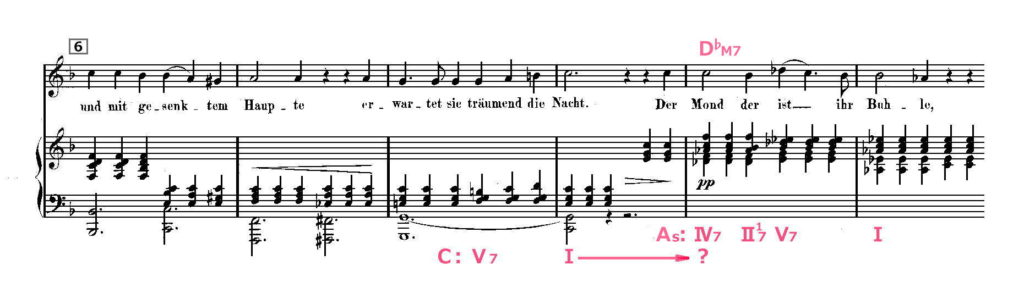

歌詞に「月 Der Mond」が現れたところで、さっと♭がつく。音楽は、一瞬、方向性を失う。ただ夢のようなハーモニー(D♭M7)が響くだけ。すぐに変イ長調へ向かい(Ⅴ7)、月ははすの「恋人 Buhle」で変イ長調に落ちつく(Ⅰ)。

恋人の出現ともに夜が訪れる。いや、夜の訪れとともに恋人が出現するのか。

転調そのものもさることながら、転調の手続きも重要である。どれが間違いということはない。音楽の文脈によってさまざまな可能性がある。ここでは、一瞬、美しい幻惑と予感が訪れ、すぐに新しい世界が到来するといった流れが読みとれる。到来するのは夜であるが、本来、夜が訪れるのは日常であり、神秘でも何でもない。しかし、それはまた恋人の出現でもある。恋する心にとっては幻惑的な時なのである。シューマンが描いたのは、夜になるという「現象」ではなく、恋人を迎える心の「ときめき」なのだろう。

曲はヘ長調に始まって、5度上のハ長調に高まり、昼の世界を描いていた。そして変イ長調に転調して、夜の世界が開かれたのである。夜のとばりが降りて、はすと月との親密な時となる。「恋人」と訳した Buhle には「間男」といった意味もあり、この逢瀬にはセクシャルな意味がこめられているのは間違いない。

上のフィッシャー=ディースカウの演奏では、月の出現とともに声色を微妙に変えている。 指示された pp は音「量」のみならず、「質」の問題でもあるだろう。つまり夜の囁きは、いっそう抑えたトーンの「色」となるはずである。転調前と後では、同じ声とは思えない。ディースカウ、さすがである。

日常より、いっそうひそやかで、インティメートな世界への通路が3度転調なのであり、それがシューマンの用法だった。実は似た例が現代にもある。ビリー・ジョエルの「今宵はフォーエヴァー This Night」である。

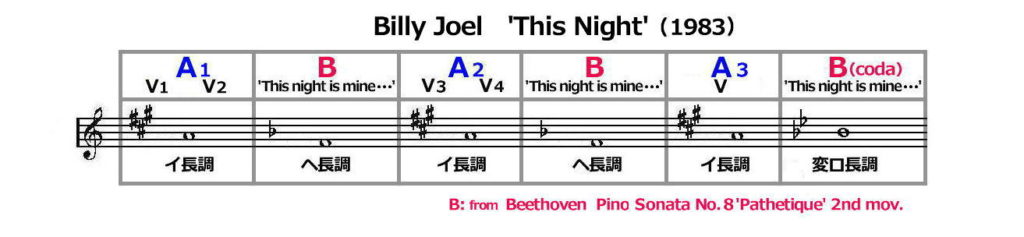

曲は4番まで歌詞が変わるヴァースA1~4と、歌詞が変わらないリフレインB、Bを繰り返すコーダからなる。図示すると、こうなる。

ちなみにBにはお馴染みベートーヴェン「悲愴」ソナタの第2楽章のメロディが使われている。ヴァースAでは、これまでの二人のどっちつかずの関係が歌われる。でもリフレインBはこうなる。「今夜はぼくのもの、ぼくときみのもの。明日はどうでもいい。この夜は永遠に続くんだ」。まさに夜は二人の急接近の時なのである。「はすの花」とどこが違うだろう?

そして夜の世界を開く鍵が3度転調だったのも同じだった! 上の図を見ていただきたい。曲はイ長調で始まるが、B「今夜はぼくのもの」で、すとんとヘ長調へ落ちる。一挙に変わるやり方は「献呈」とまったく同じである。

BからもとのAに帰る時は、ヘ長調とイ長調が乱暴に?そのまま接合される。クラシックだったら繋ぎのパッセージを置くだろうに。クラシックとの違いはそれくらいだろう(でもシューマンの『ノヴェレッテン』なんかそんな感じでもある)。

何よりも「夜」というインティメートな空間をもたらすのが3度転調であるのが共通している。しかし、この転調法は基本的に「落ち着き」「弛緩」を生む。ビリー・ジョエルはわかっていただろう。イ長調とヘ長調を交替するだけでは盛り上がりに欠ける。だから最後のコーダでは、ヘ長調ではなく、イ長調を半音上げた変ロ長調が選ばれた。クライマックスなどでピッチを半音上げるポピュラー音楽によくある手法である。コーダは圧倒的な高揚感に消えていく。よくわかっているなあ。

こうして、ドゥ・ワップのコーラスに、むせび泣くサックス(上図A3)がリズム・アンド・ブルースのテイストを添えるというサウンドが生まれた。しかしこのサウンドを支え、彩っていたのがロマン派の3度転調だったとは。