子供心よ永遠に―シューマン『子供の情景』ちょっと?なところ

シューマンの愛すべき小品について、いろいろ書いてきたが、最終回にしようかな。

『子供の情景』は子供のための作品といわれることがあるが、そうではない。シューマンはまだ結婚していなかったし、クララにこう書き送ってもいる。「あなたは子供みたい、といわれることがあるよね。そう、ぼくの中には子供が住んでいるんだ。『子供の情景』はそんな子供心からの便りなんだ」。正確じゃないけど、こんな感じ。

そんな曲集に教科書的じゃない「?」のところが何カ所かある。急いでいっておけば、教科書的でない=×ではありえない。よく「芸大和声」を規則のがんじがらめだと悪くいう人がいるけど、規則があるからこそ、破ることができる。一般的という前提があるから、個性的がある。和声の規則をみずからを自由にするための足場ととらえる志向もあっていい。自由はただの放恣、やりたい放題ではない。

わたしなんか楽譜に「あれ?」と思うところがあったら、大喜び。そこには作者の魂が込められている。

『子供の情景』第1曲「見知らぬ国と人々」にも「あれ?」がある。

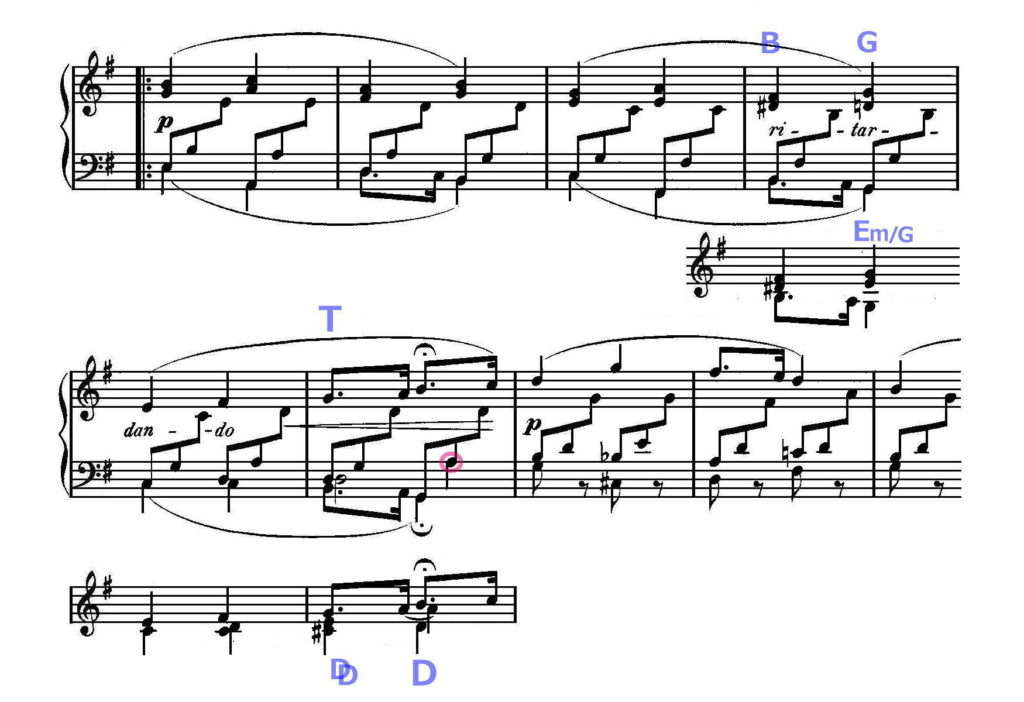

後半のリピート記号の後だが、最初の主題が低音に隠れた2小節が単位となって繰り返される。繰り返しは、音型をそのままで、全体の高さをスライドさせる、いわゆるゼクエンツである。しかし最後の和音Gは、ゼクエンツの成り行きからも、B(ホ短調のドミナント)が解決する和音としても「?」である。教科書的には譜例下のようになるだろう。もう一度いうが、だからダメではない! シューマンはト長調の方向を望んだのか。

結果として、ト長調の主和音T(トニック)から、曲頭に戻っていく。「さあ、三部形式ABAの小曲を書いてみましょう」という授業があるなら、「Bの最後はドミナントにしましょう」などといわれるかもしれない。Aへの解決とともに、スムーズに最初に戻る。シューマンのソプラノ線を生かして、譜例下のように簡略化して考えてみた。ドミナントDの確立のために、ドッペルドミナントDDを使うのがミソである。

ところがシューマンの頭にあったのはそんな教科書的、優等生的な音楽ではなかった。辿り着いたトニックTに安定感はなく、テノールのA(譜例 赤)など和音に含まれない音で、ドミナントを示唆するようでもある。トニックでありながら、落ち着かない。要するに、明確に「さあ、見知らぬ国へ歩みだそう」という音楽的表現は感じられない。意志的な積極性は希薄といわざるをえない。

出発への「待機」(ドミナント)もないのだから、一歩を踏み出す「解決」もない。

「見知らぬ国」への入り口には不安があった、と前のコラムで書いた。不安は完全に払拭されていないようだ。しかし憧れもある。不安と期待、消極性と積極性が入り交じった感情の中をさまよう。さまよいはリタルダンドでますます混沌となる。しかし最後の最後の一歩で、やっぱり歩み出すことに。シューマンのイメージはそんな感じじゃなかったのかな。その迷いを振り切る「最後の一歩」がソプラノの付点十六分音符のCだったのだろう。

ホロヴィッツ 1987年 ウィーンでのライヴ

「行こうか行くまいか、でも行くことにしようか」など、教科書的な書き方では表現できるはずもない。

もう1カ所、今度は曲の一番最後の第13曲「詩人は語る」。最終和音に注目。

曲を締めくくる最後の和音は主和音となるのは当然だろう。ト長調ならG・B・D・Gである。低音はもちろんだが、ソプラノも主音が普通だろう。作曲の先生はシューマンにいうかもしれない。「きみきみ、トップの音にその上のGも加えたら? ソプラノが主音でないのは『不完全終止』と呼ばれたりもする。何かきっちり・すっきりしない、茫漠とした終わりになっちゃうぞ」。

シューマンは応えるかもしれない。「夢から覚めても、まだ茫漠としたものが漂ってませんか。そもそも生きるってことは、夢見ることじゃないですか……」。

映画『オズの魔王使い』で有名な言葉が想い起こされる。『子供の情景』は「子供の心を忘れない大人のための」曲集だったのだろう。