詩は世界を変える―深読みブラームス歌曲「メロディーのように」

あまりいわれないが、ブラームスは旋律家だと思う。彼の音楽の根強い人気は、メロディーの魅力のなせる業ではないか。しかしブラームスは旋律をひけらかそうとはしなかった。その魅力にのみ頼ろうとはしなかった。そうするには、彼にとって、メロディーはあまりにも霊妙で、貴い、音楽的なものの本質だったからである。

そんなブラームスの信仰告白ともいえるような歌曲がある。「メロディーのように Wie Melodien zieht es mir」作品105-1である。詩は、ブラームスの歌曲では「雨の歌」でもお馴染みの、クラウス・グロート Klaus Groth (1819–1899)。

言葉ではとらえられないもの

詩は三つのスタンザからなる。原詩と対訳を併記してみよう。

Wie Melodien zieht es

Mir leise durch den Sinn,

Wie Frühlingsblumen blüht es,

Und schwebt wie Duft dahin.

それはメロディーのように

わたしの感覚を目覚めさせる

まるで春の花が開き

香りがただようかのように

Doch kommt das Wort und faßt es

Und führt es vor das Aug’,

Wie Nebelgrau erblaßt es

Und schwindet wie ein Hauch.

だけど 言葉がやってきて それをとらえ

目の前に 引き出すと

灰色の霧のように 色あせ

吐息のように 消えてしまう

Und dennoch ruht im Reime

Verborgen wohl ein Duft,

Den mild aus stillem Keime

Ein feuchtes Auge ruft.

それでも 韻律には

香気が秘められている

寡黙な萌芽から やさしく

涙にぬれた瞳が それを呼び起こす

感覚 Sinn が何かをとらえることがある。感覚それ自体がそれで呼び覚まされるのかもしれない。感覚が先か、対象が先かはどうでもいい。とらえられた「それ」は詩の最後の一行にあるように、瞳を涙でぬらすようなものだから、心の感覚、心情に訴えかけるものなのだろう。瞳は心の窓だからである。この現実で、ふと何かが去来し、琴線に触れ、涙がこぼれることがある。

それは言葉で説明できない。乱暴に言葉へと解体し、置き換えると、「色あせ」「消えてしまう」(第2スタンザ)。

名状しがたいが、心を動かす「それ」は確かに存在する。たとえ詩化したとしても、言葉の意味世界ではそれは決して翻訳できない。しかし詩の韻律がやさしく呼び起こすことができる。心が感じたそのままに、である。まるでメロディーのように。

だからグロートの原詩はスタンザごとに完璧に韻が踏まれているのである。それぞれの1行目と3行目、それに2行目と4行目が脚韻で呼応する。

日本でも、古来、言葉には言霊が宿るとされてきた。言葉を唱えることによって、言霊を解き放つことができるという考えがあった。唱えるとは、歌うように節をつけて、詠むことである。つまり言葉のある種の音楽化が言葉の霊力を呼び起こすという。「メロディのように」の「韻律 Reime」も言葉に潜む音楽的なものにほかならない。

だから韻律=音楽的なものの比喩として「メロディ」に繋がるのである。それは音楽そのものである。もっといえば、音楽こそは「心を動かす名状しがたいもの」の領域にある芸術である。ショーペンハウアーにいわせれば、音楽は世界そのものの表明なのだ、ということになるだろう。

「メロディのように」は間接的な音楽礼賛ともいえよう。

旋律の翼を借りて

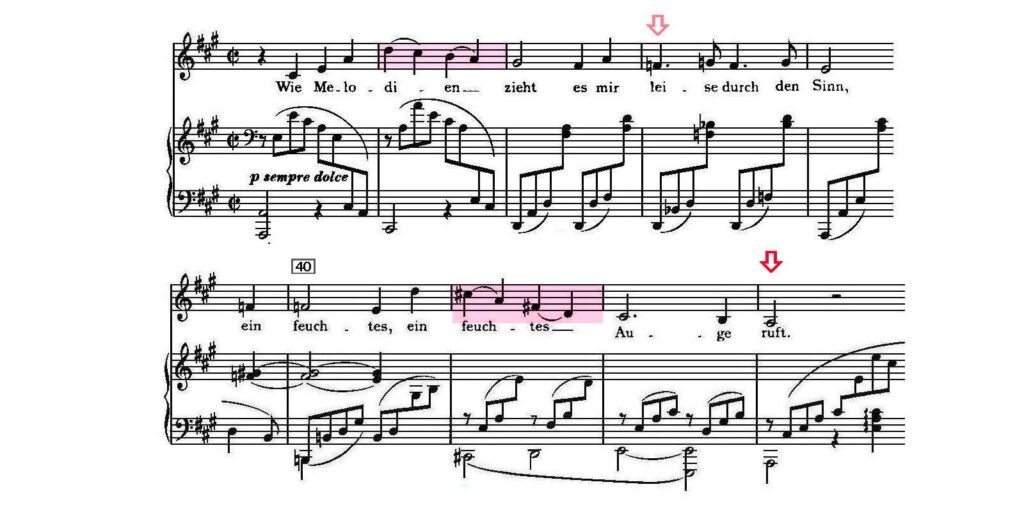

「メロディのように」はブラームスらしい優美な旋律で始まる。幅広い分散和音的な進行から展開される息の長い、美しい旋律線である。この歌い出しから、基本的に、それぞれのスタンザごとに、3度、旋律が紡ぎ出される。

ちなみに、この旋律はヴァイオリン・ソナタ第2番作品100、第1楽章の第2主題から転用されたとみられる(譜例下 なおここでは再現部のピアノ・パートを1オクターヴ下げて記してある)。調性も同じイ長調である。ブラームスとしては、歌曲の旋律を器楽に応用し、「抽象化する」のが普通だったが、ここでは逆だった。だから旋律がもつ「言葉を超えたもの」は歌詞によって暗示されたりもする。

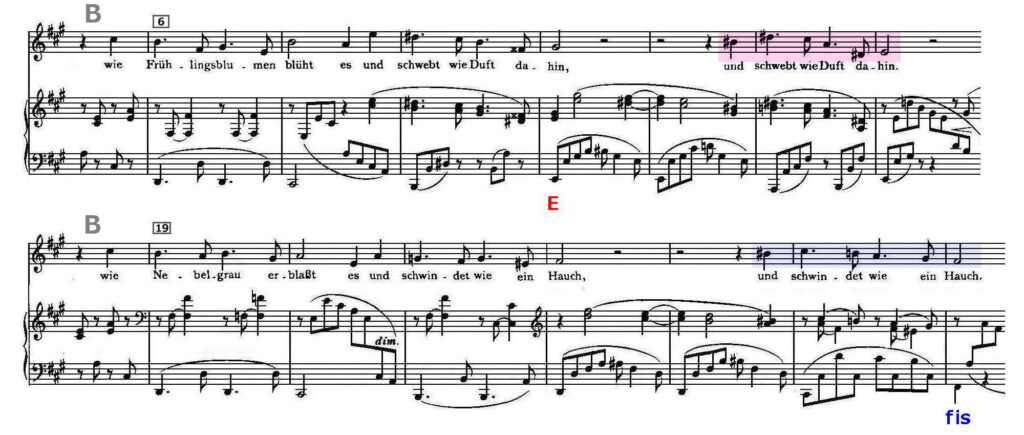

歌曲の全体の構造は、以上のAの5小節にBが続き、ABが3回繰り返される。Bは1回目と2回目が7小節、3回目で11小節に拡大される。

1回目2回目:A(5)+B(7)

3回目:A(5)+B(11)

そして冒頭2小節目の音型(譜例赤)が、Bの最後に、若干変形されて現れ、フレーズを締めくくることになる。

心の彩り

Aでは「目覚めた感覚・心」がまず歌われたが、Bでそれは「春の花が咲くように」なのだという。ここで音楽は属調のホ長調へ向かう。5度上への転調は緊張、高揚であり、「目覚め」「外への志向」にふさわしい。そしてA冒頭部分(譜例赤)が、最後に戻ってくる。もちろんホ長調で(下の譜例ではイ長調よりいっそう鮮やかな赤で示した)。

そして第2スタンザでは言葉の限界が歌われ、Bに続く。言葉で表現すると「色あせて」しまうというのである(上の譜例下)。ネガティヴな表現として短調に傾くのは当然だろう。音楽は嬰ヘ短調に向かう。主調であるイ長調の平行調である。

転調によって心の彩りが描かれる。模範的な書き方である。

まるで魔法にかかったように

そして最後のスタンザとなる。「しかし韻律がそれを呼び起こす」。Bの部分でブラームスは切り札ともいえる転調を投入した。イ長調に対する長3度下のヘ長調。ロマン的な3度転調である。

だが転調はドラマティックな転換を惹き起こさなかった。バスがCisからCに半音階的にスライドする中で、密やかにヘ長調へ進行するのである。確立されたヘ長調で出るピアノの右手の3度が美しい(第36小節)。

これまでのホ長調や嬰へ短調はイ長調の属調と平行調であり、近親調だった。いわば近所だったわけである。しかしヘ長調は遠隔調である。もはや現実とは地続きではない。別の世界に触れるのである。詩の韻律が呼び起こす世界なのだろう。

夢の世界への移行はさりげなく生じる。おだやかに、しかし甘美さをただよわせて。

転調が遠隔調に及んだため、帰還のために、3回目のBは拡大された。だが、実は、長3度下からすぐに主調へショートカットで戻るような便利な和声法もある。しかしブラームスはそうした書き方をしなかった。ヘ長調からさらに懐深い変ロ長調に行き着く。そこから不意にイ長調に復帰するのである*。

*理論的な書き方をしておけば、イ長調A→ヘ長調Fは長3度下、ヘ長調F→変ロ長調Bは下属調となる。5度下の下属調はいっそう落ちついた音調となる。そして主調からさらに遠ざかると見えた変ロ長調は、実は、イ長調の「ナポリの調」であり、すぐに帰還できるのである。

ここをどう歌うかが「メロディのように」のツボだろう。

歌の出だしにもあった下行音型はBの最後で1回目はホ長調、2回目は嬰ヘ短調で還ってきた。そして3度目にイ長調に戻るのである(譜例でそれそれ色で示した)。

詩が世界を変える

転調では、一般に、ある調からある調へ移る瞬間に焦点があてられる。緊張と弛緩、明暗、色彩の変化。それらが音楽の文脈によってさまざまな効果をもたらすのである。しかし、ある調から離れる時だけでなく、もとの調へ復帰する時もある種の効果をもたらす。

「メロディのように」はその例ではないだろうか。だから最初の動機をまた最後に出した。しかし古典派のスタイルのように「戻ってきたー」と「再現」するのではない。思いがけずも、もとの地点に辿り着き、そのまま消えていく。

ただし音楽はただもとに戻るだけではないようだ。下の譜例で最初と最後を比べてみよう。冒頭で順次下行していた旋律は、ブラームス好みの分散和音へと膨らみ(譜例赤)、フレーズの最後でイ長調を確実なものとする。かつてのハーモニーのもやは消え、今やまぎれもないイ長調の光が射し込む(譜例下⇩比較)。

3度転調を経験するや、もとの調はもはや同じではないようだ。まるで心が「詩」を感じるや、世界は変わって見えるかのように、である。

リンク