あくまでも、ひたすら、甘美に―ドビュッシー「月の光」

月というと、西洋では、不穏なイメージを抱かせる伝統がある。シェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』など典型だろう。だがドビュッシーの「月の光」はまるで違う。その世界は、あくまでも、ひたすら、甘美である。

『ベルガマスク組曲』第3曲「月の光」の美しくも透明な響きの理由は「3度」にある。

たとえばドとミの3度の響きはわれわれにはお馴染みである。だからその美しさに打たれることは少ないだろう。だが幼いモーツァルトは、姉が習っていたクラヴィーアの鍵盤から3度の響き探り出し、うっとりしていたという。

もっと古くは、1400年代初頭、ヨーロッパで3度の響きが大流行した。中世までのド・ソの5度の響きに、第3音ミが加えられ、三和音が鳴り響いたのである。新鮮で、明るいこの響きはルネサンスの曙光のようだった。人々は3度の響きの美しさに驚嘆し、以来、あっという間に三和音はヨーロッパ音楽の和声法の基礎となり、今日に至る。

初期ルネサンスの人々や幼いモーツァルトの感動は、われわれにはもうないだろう。だがそれを想い起こさせてくれるような曲がある。「月の光」である。

6の和音様式

ド・ミ・ソの三和音をスライドさせて配列すると、外枠のドとソの5度が平行進行することになる。いわゆる平行5度であり、中世的な和声思考といえる。これを嫌ったのか、初期ルネサンスは三和音をド・ミ・ソではなく、ミ・ソ・ドの形で使った。第1転回型である。この三和音を連鎖する用法は「フォーブルドン fauxbourdon」といわれた。「偽りの低音」の意味で、根音を欠くことに由来するのだろう。

バロック期の通奏低音様式では、ミ・ソ・ドのミとドの特徴的な6度の音程から、第1転回型は、数字の「6」で表され、「6の和音」とされた。フォーブルドンのハーモニーは「6の和音様式」と呼ばれるようになり、後の時代も永く使われた。ベートーヴェンなども好んだが、たとえばモーツァルトでは次のような例がある。ハ短調大ミサK.427のクレドから「エト・インカルナトゥス・エスト」である。スコアではなく、大譜表で示す。

木管楽器で織りなされる上段の和声進行を還元した下の譜面を見ていただきたい。明らかに三和音の第1転回型の連鎖、6の和音様式である。モーツァルトはそこに精妙きわまわりない装飾を施した。ミサ曲で、唯一、マリア様が登場する場面である。流麗に滑る和声進行に繫留音や半音階の飾りが加えられる。まるで美しい織り地に金糸や銀糸で細密に刺繍するかのように、である。

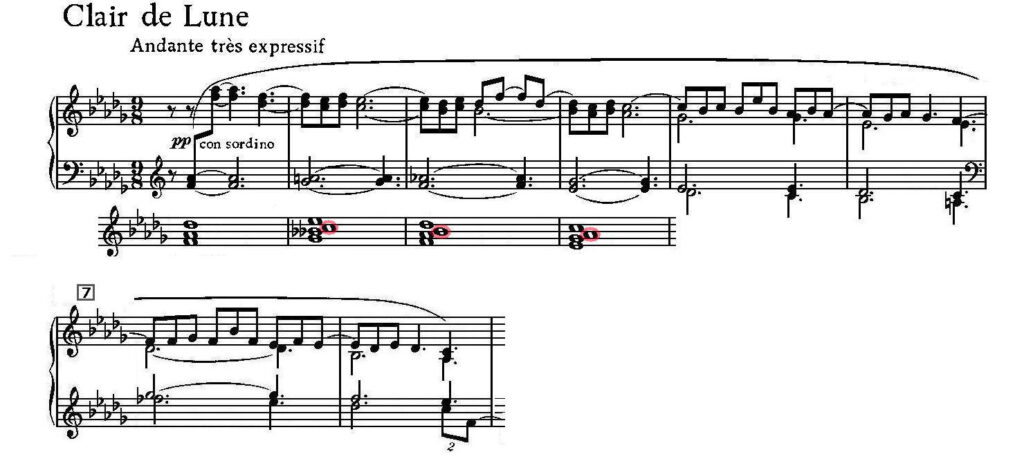

ドビュッシーの「月の光」ではこうなる。

*2小節目の左手のAナチュラルは、調性音楽の理論では、譜例下のようにBes(ロのダブルフラット)とするのが普通であり、下の譜例ではそう記した。。

ドビュッシーの頭にルネサンスの響きがあったことは間違いないだろう。ただし、彼はフォーブルドンをそのまま使わなかった。6の和音の基本的な配置に4度を加えたのである(譜例赤の音)。平行5度は避けながら、ジャズのようなシックスの和音の第1転回型としたのである。

そもそもドビュッシーの3度はF・Asの短3度だが、これは変ニ長調で移動ドで読むと、ミ・ソとなる。フォーブルドンの3度ミ・ソと同じなのである。

3度は連なり、ますます広がる

「月の光」の次の部分はこうなる。

和音はEs・Ges・Bの三和音で静止している。そこをF→Es→D→Ces→Bの進行(譜例 黒い音符)が横切る。三連符で揺れる三和音はまるで水に映し出された月のようで、そこをさざ波がよぎるようだ。

次のところはいわゆるBメロとか小サビともいわれる部分である。Aメロとコントラストをつけるのが普通である。ところがここでもドビュッシーは3度の響きを手放さなかった。右手の3度に注目。

たとえば、ポピュラー音楽なら、Bメロは下属調だったり平行調をかすめるだろう。しかしここではあくまでも変ニ長調にとどまり、3度が鳴り響く。Aメロとのコントラストは、左手の16分音符によって、動きの要素が加わることに限定される。

もしも、あえて編曲するとしたら、右手はクラリネットの二重奏か。やはりピアノのクリスタルのような透明な響きしかないだろうが。

さらに最初の部分が戻ってくる時、こうなる。

ピアニッシシモ ppp のひそやかな月の光はさらに明るく映える。そして55小節目からの次の部分でも3度の響きがいっそう浸透する。譜例では右手のパートの書法が比較できるよう、最初の同じ部分である5小節目からを( )で上に並記した。1回目は旋律に3度はなく、ほとんど単音で動いている。しかし再現では3度下の音が寄り添う。

しかも全体の音域はオクターヴ高くなり、至純の響きとなる。

まるで時間の経過とともに高く昇った月がいよいよ照り輝くようだ。3度ってこんなにきれいだったんだ。

多分、読みすぎ―「雨の庭」にうっすら月が?

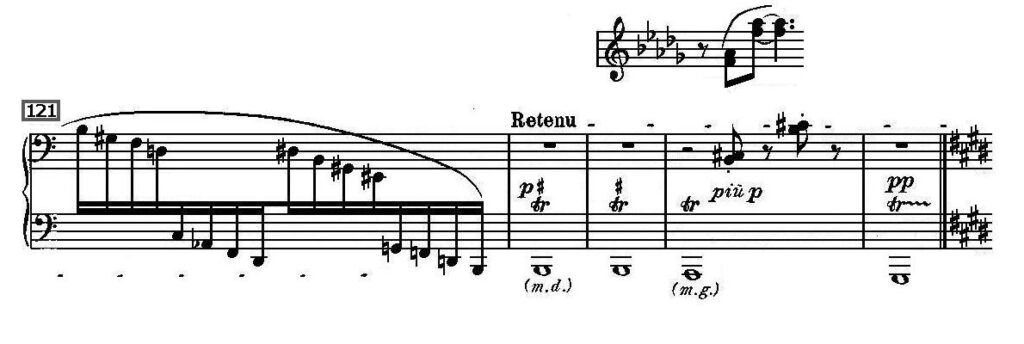

蛇足だが、『ベルガマスク組曲』の数年後に『版画』(1903年)という曲集が作曲された。最終曲を飾るのは「雨の庭」である。最後の方にこんなところがある。

右手のピュ・ピアノで、ポツ・ポツと出る音。これは後で出る音型の予告であることはいうまでもない。しかし月が、雲の合間から、ひょっこりおぼろげな姿を現したように聞こえるのは……わたしだけだろうな。

3度ではないし、2度で音がぶつかっている。「月の光」の明澄な月ではない。でもやがて雨が上がった庭を照らし出す月の幻影のように聞こえないか。ドビュッシーのシャレではないか、というのは、多分、考えすぎだろう。