隠れた名曲の隠れた創意―モーツァルト ピアノ協奏曲ハ長調K.503

モーツァルトのピアノ協奏曲にはハ長調の曲がいくつかある。一番有名なのは、第21番K.467だろう。まず行進曲風の第1楽章アレグロ・マエストーゾ(堂々たるアレグロ)。多主題的な構造にモティーフを展開させる主題労作的な書法が織り込まれ、モーツァルトの創作史上のひとつの到達点を示す。第3楽章アレグロ・ヴィヴァーチェ・アッサイ(すこぶる生き生きとしたアレグロ)は、戯れながら駆けめぐるようなフィナーレとなる。

だがこの曲を有名にしているのは第2楽章アンダンテだろう。映画『みじかくも美しく燃え』(1967年)のテーマとして用いられたことでよく知られている。ヘ長調だが、短調へ傾きがちであり、転調がもたらす陰影も深い。メランコリックな気品を湛えた無上の音楽である。

ところで、第21番の次のハ長調コンチェルト、第25番K.503の人気はどうなのだろうか。20番や21番、あるいは23番や27番ほどは親しまれていないのではないか。Web上でも、明らかに、とり上げられる頻度は多くないようだ、

ピアノ協奏曲の「ジュピター」

第25番の前作、第24番K.491はハ短調だった。ここにハ短調-ハ長調の関係、つまりベートーヴェンのいう「暗黒と光明」の構図が看取できる。これが意図的? まさか。標題音楽にぎりぎり接近しているベートーヴェンに対し、モーツァルトはあくまでも純粋に音楽的な作曲家ではなかったか。そうだろう。

だが、伝統的には、調性に特定の性格を認める調性各論だってあった。モーツァルトが至純な音楽美の追及者であったとしても、彼がハ長調にもっていたイメージも想定できる。またそのイメージは音楽外的なもの、たとえば「超克」「肯定」といった観念、およびその表現と結びついていたようにも見える。だから、宿命的ともいえる悲劇性に彩られたト短調交響曲K.550のすぐ後に、ハ長調のジュピター交響曲K.551が書かれているのは偶然ではあるまい。

つまり、西洋音楽史上、個人的な思想(たとえば「苦悩を突き抜けての歓喜」といった)を作品にもち込み、作者のメッセージとしたのはベートーヴェンだった。モーツァルトは潜在的に、というのは意図的ではなく、その一歩手前まで歩み寄っていたという側面もあるということである。

そういえば、第21番K.467のハ長調コンチェルトの前は第20番ニ短調K.466だった。ここでもやはり短調-長調の図式が読みとれる。だが、弦楽五重奏曲では、ハ長調K.515のすぐ「後」にト短調K.516が書かれている。長調-短調となるのである。この逆の構図にも何か深読みを促すものがある。

第25番のハ長調コンチェルトはオーケストラの楽器編成でも『ジュピター』と同一である。もっとも第21番も同じだが、25番の方がシンフォニックにスコアリングされている。

何しろ第1楽章冒頭からして、ファンファーレの開始なのである。当然のことながら、ピアノには向かない楽想とならざるをえない。アインシュタインは21番のシンフォニックな性格を指摘していたが、室内楽風な側面もある。つまり21番の交響的な要素をいっそう徹底したのが25番だったといえるだろう。第25番はピアノ協奏曲の『ジュピター』だった。

ただし緩徐楽章には『ジュピター』のような短調への深い侵入はなく、感情の襞に分け入ることは避けられている。あくまでもコンチェルトというジャンルの伝統的な立ち位置にとどまっているのか。しかし以前の書作品では緩徐楽章で深い感情世界の地平が開かれていたのも事実なのである。第25番がやや人気の点で劣るとしたら、そこに理由があるのかもしれない。

やはり『ジュピター』交響曲は、四つの楽章による全人格的ともいえる表現の充実と完成度において、究極の作品なのである。その深くも高い世界は比類がない。この曲を最後にシンフォニーが書かれていないことからも、『ジュピター』が最終回答であったことが理解できる。

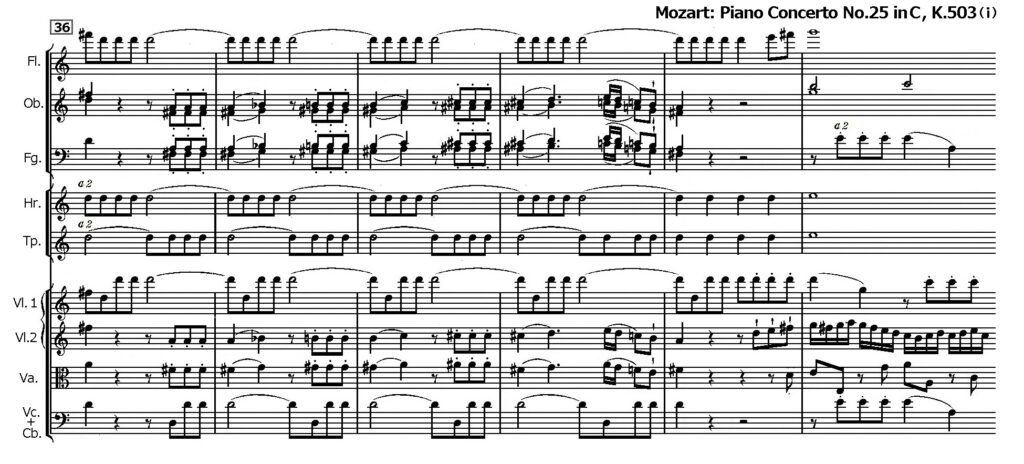

別のレヴェルで第25番の第1楽章で第21番を発展・強化させているものがあるとしたら、モティーフの操作の技法である。第36小節以下を引用しておこう。

第1主題から第2主題へ向かう繋ぎの部分(推移部)である。ドミナント(ここはト長調なのでD)が保続される中、内声で3度が半音階的で上行しながら最後にFis・Aに落ち着き、Ⅴ(D・Fis・A)に辿り着くという構想である。ここでタ・タ・タ・ターを朱で示したら、楽譜が真っ赤になるだろう。

この後、トゥッティのユニゾンになだれ込み、全オーケストラがタ・タ・タ・ターを刻む。全休符の後、同じリズムから、あのフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」に似ているといわれる主題が導き出される(ちなみにこの主題は、独奏提示部では、ピアノに出る新2主題の登場に席を譲るが、展開部の素材となり、そして何よりも再現部の最後[第365小節]に颯爽と戻ってくる。わくわくするような瞬間だが、これも第21番を引き継いだ構想である)。

『運命』の作曲家はこれを知っていたに違いない。タ・タ・タ・ターは何もベートーヴェンの専売特許ではなかったし、この時代によくある語彙でもあった。だがそれをここまで徹底的に活用した例はあるのかどうか。第25番はピアノ協奏曲の『運命』ともいえようか。

ちなみにここでは第1楽章の演奏として、バレンボイムの新盤をあげておこう(クレンペラーとの旧盤もよかった)。冒頭から聴くことにするが、モーツァルトの主題労作はベートヴェンのようなこれ見よがし感はない。あくまでも自然なのである。バレンボイムの演奏で特筆すべきことのひとつは、彼自身が作曲したカデンツァにある。タ・タ・タ・ターのリズムをちりばめた素晴らしい出来であり、曲への理解をよく示している。

スラーの魔術―第3楽章フィナーレ

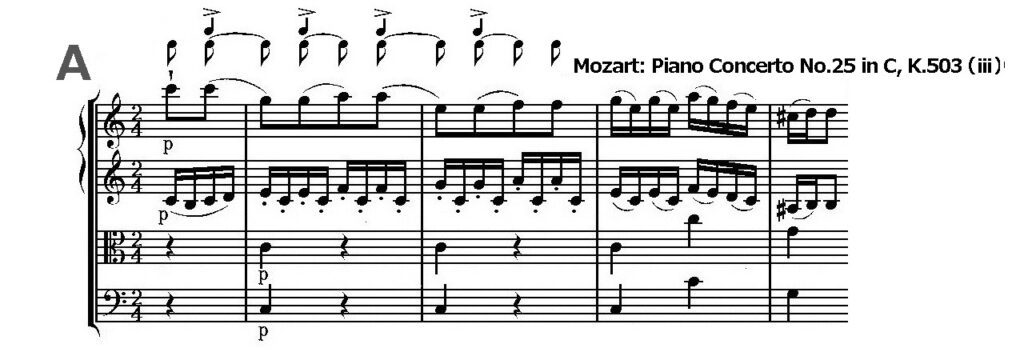

第3楽章の構造はAB1ACAB2Aとなる。Aの主題は4回循環している。Bでは主題自体は同一だが、1は属調であるト長調、2は主調のハ長調と、調性が異なる。この調配置はいわゆるソナタ形式の第2主題と同じである。そこで循環形式ロンドとソナタ形式が融合したロンドソナタ形式とも呼ばれる。ロンドの開放性とソナタ形式の構築性がほどよく融合されており、モーツァルトの協奏曲では使用頻度の高い形である。

純粋なソナタ形式と異なるもうひとつのポイントがC、いわゆる中間部にある。ソナタ形式の展開部は頻繁に転調し、モティーフ展開を重ね、緊張を高める部分となる。だがここではまったく逆の様相を呈する。

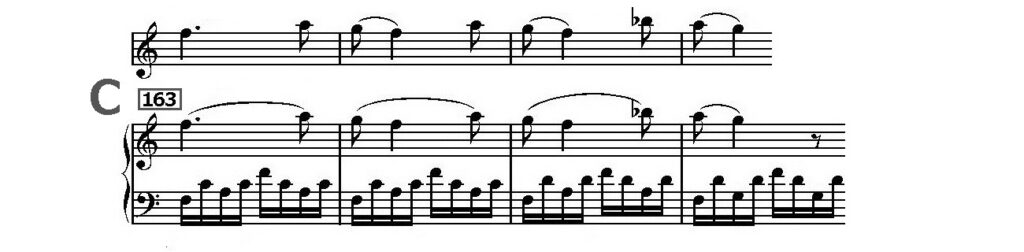

ヘ長調の下属調領域はきわめて安定的で、懐深い世界を開示する。すると、突然、独奏ピアノが一筋の光芒のように美しい旋律を紡ぎ出す。木管群がこれに応え、旋律のアーチは折り重なるようにして弧を描き、明滅しながら高く舞い、音楽は深く広がる。魂が異次元へ拉し去られるかのよう。

モーツァルトは新たな領域へのこの突然の方向転換を、ドラマティックに演出した。まずイ短調へ向かい、そこからヘ長調へ「落とす」のである。「ここぞ」というところでいつも投入される転調である(参照本ブログ内「その時、魅惑的な瞬間が訪れる―モーツァルトにおける古典的な3度転調」)。

それだけではない。この中間部のエピソードは、実は、細心の注意と特別な思い入れをもって準備されていた。次の譜例はロンド主Aである。

主題の特徴的なスラーに注目である。最初の2小節では、小節線をまたぐスラーと2拍目と3拍目を繋ぐスラーが徹底されている。これは拍子の強拍目(1拍目)とビート*の表(1・3拍目)をぼかしてしまうことになる。譜例上の下向きの音符のように、音高を度外視して、音の繋がりに着目すると、シンコペートするようなリズム構造が生まれるのである。

*ビート beat はを刻む「打拍」を意味するが、特に時間構造の基本単位「拍」を指すことがある。たとえば譜例の四分の二拍子の場合、「四分音符が二つ」、あるいは二拍で小節を形成する。したがって八分音符が1・2・3・4と四つある場合、拍は1と3ということになる。2と4は拍の裏の刻み(バック・ビート)となる。さらに1を小節の強拍とすることで、拍子というより上位の時間秩序が形成されるのである。

シンコペーションとはアクセントの移動、あるいは「ずれ」だが、そのためには基準が必要となる。基準があるからそこからのずれが生じる。この場合、基準となるのは、小節の頭を明確に打つバスとヴィオラである。第2ヴァイオリンの動きも、第1・2小節では一体化しており、小節の単位をぼかしている。だが安定した低音が拍子を明確に支えているのである。

構造的にはわかる。しかし、どうしてそこにシンコペーションの効果が誘発されるのか。モーツァルトの時代の伝統では、2音にかかるスラーでは強-弱というニュアンスが暗黙的に求められているからである*。2音をヴァイオリンの一弓で演奏するような感じで、1音目には少し柔軟なアタックをかけ、2音目はやや力を抜くようなといえばいいか。

*「2つづつスラーがかかっている場合は、アクセントはその2音のうちの最初につき、幾分大きく弾かれるだけでなく、少し長く保持されます。2番目の音符は、滑らかに静かに、スラーで幾分遅れめに弾きます」。レオポルト・モーツァルト『ヴァイオリン奏法』(orig.1756)塚原晢夫訳、全善音楽譜出版社、1974年、193頁.

スラーは「音を繋ぐ」だけではない。あるいは音たちは繋がれることによって、拍子構造の中でさまざまなニュアンスを帯びる。ここでは譜例上の上向きの音符で示したようなアクセントが生じるのである。

こうしてロンド主題は拍子の乗って、滑らかに進行するというよりは、少しぎくしゃくしたような動きを伴う。まるで式典での儀仗兵の歩みが1・2と単純に歩行するのではないように、である。足を踏み下ろす前に、それを先どりするように高く上げ、それから大地を蹴る。「いぃちぃー・に・さぁんー・し」という具合か。

ところが中間部、あの新たに開かれた空間で、まったく別の音楽が啓示されるのだった。

旋律の構造からして、第164・5小節目のG、第166小節目のAは次のFとGに落ち着く不協和音である(倚音)。したがって、理論上は、譜例の上のように記譜するべきだっただろう。しかしモーツァルトはより柔らかい、小節ごとのスラーとした。これは論理性よりも流れを重視した結果だろう。上だとあまりに硬直的である。バドゥラ・スコダにいわせれば「このような一小節弧線は―中略―メロディーの波状形の振動を表す」*ということになる。

*エヴァ+パウル・バドゥーラ-スコダ『モーツァルト 演奏法と解釈』渡邊護訳、音楽之友社、1961年、62頁. 引用したのはピアノ・ソナタ第2番ヘ長調K.280の冒頭部分への注釈である。

Cでは左手のアルペジオがきっちりと1小節ごとに刻まれており、明確な拍子の上で音楽が均等に流れる。しかし旋律に内在するタ・ター・タのリズムはシンコペーションの伸縮を帯びており、スラーがそれを浮き上がらせる。こうして規則的な時間の刻みと柔軟な揺れが一体化する。絶妙な浮遊感を呼び起こすのである。

ハーモニーも絶妙である。コード・ネイムでいうと、旋律は主和音Fから始まり、独奏チェロの繊細なオブリガートとともに、Dm、Gmと進む。マイナー・コードが多用されているのが特徴的である。そして、さまざまな転回型を経てGmにとどまり、メロディーにそこはかとない影がよぎる。しかしサブドミナントGmはドミナントC7へ向かうしかなく、最後はFへ収束する。

内田光子女史の演奏で、エピソードへの突入の少し前から。

つまり、こういうことだ。明らかに、この中間部こそはフィナーレのオアシスだったのである。そこを見据えて、モーツァルトはロンド主題とエピソードのコントラストを図った。そのコントラストとは拍子に「合わない」「合う」の落差をつけるという方法論だった。

拍子にぴったり合う中間部のエピソードで音楽は解放され、羽ばたく。そこを向けて全体が構築されているということである。

それは意図されていた

つまりフィナーレ全体の構想はロンド主題から始まっていた、ということである。しかし、実は、モーツァルトはこの主題をまったく新たに創出したのではなかったようだ。1781年、つまりK.503の5年前に作曲された「『イドメネオ』のための5つの舞踊曲」K.367の第4曲、ガヴォットが借用されたというのである。

ピアノ協奏曲K.503のフォナーレ主題と並べてみよう。ガヴォットの方は二分の二拍子だから、リズムは2倍となる。

両者の関係は明らかである。だがモーツァルトはガヴォットをそのまま引用したのではなかった。

最後の2小節はリズムが半分になっただけでほぼ同じだが、前の小節で微妙に手が加えられた。こういう場合、何らかの意図がもち込まれたことを意味する。具体的に何を変えたのか。1)リズムを均一化し、規則性を高め、反復要素を明確化した。2)スラーを裏拍から表拍にかかるように用法を統一し、結果として4つのスラーにまとめた。つまり、リズムとスラーが、協同して、内包していたシンコペーション構造を顕在化させているのである。

リズム法とスラーのかけ方という2つのパラメータがひとつの方向へ向けられていることから、「改造」が意識的な作業だったことがわかる。それ以上かもしれない。

必要だったのは、シンコペーションを浮かび上がらせる可能性をもつ構造だった。その条件に合った楽想を検索するエンジンがモーツァルトの中で起動した。すると、頭に浮かんだのが、あのガヴォットだったのだろう。それがあの曲を選択させた理由だったのだろう。「改造」以前に、むしろ「借用」そのものが意識的だったともいえよう。

ロンド主題の素材は見つかった。新しい目的に合うように手も加えた。さらに問題は残る。ぎくしゃくとしたロンド主題と、中間部の流麗なエピソードのコントラストを効果的にするには、どうすればいいか。少なくとも、両者を繋ぐところに位置する旋律素材である第2主題をどうすべきか。ここである。

第2主題Bはト長調である。だから最初の音Cはロンド主題Aと同じだといっても、和音の中の構成音としては異なる*。だがBはAとどことなく似ていないか。特に出だしは変奏のようだ。ただし最初の小節ではAのシンコペーションは解消され、小節感はよりはっきりしている。だが後半は、同じ音型の並列とスラーが小節線を越え、拍節構造はまた曖昧となる。左手の伴奏音型も小節構造を支持していない。

*Aでのハ音はハ長調の主音だが、Bではト長調の第4音(移動ドだと「ファ」)ということになる。これは属七の和音の第7音であり、D・Fis・A・CのCなのである。つまりロンド主題はトニックから始まっていたが、第2主題はドミナントから入っていたのである。それでも同じ音にしたのは、ある意図があったかもしれない。

つまり第2主題Bはロンド主題Aがもっていた拍節構造の軋みのような特性を軽減し、和らげたものの、完全に小節線に同化したわけではなかった。ロンド主題から導出された第2主題は「次の段階」を示すものの、最終段階ではありえない。

第2主題Bはあくまでも中継点なのである。もしもここで、たとえば第1楽章の第2主題のような、心和ませる印象的なメロディを出していたら台無しである。最終的に行き着くところは中間部のエピソードCにあるという構想をぶち壊す。異次元の世界へ魂が舞う感動はそこに託されるのである。

こうして、1)ロンド主題のために、旧作からシンコペートする構造が抽出された。2)ロンド主題から第2主題へ向けてシンコペーションが徐々に解除され、中間部で一挙に解放されるという構想が成立する。

1はロンドの全体構造の中での起点であり、2は中継点となる。到達点としての中間部エピソードとともに、全体から構築されているのは明らかである。偶然の産物などではなく、充分に意識され、意図され、吟味されていたことが推測できるのである。

スラーが小節線を越えると……

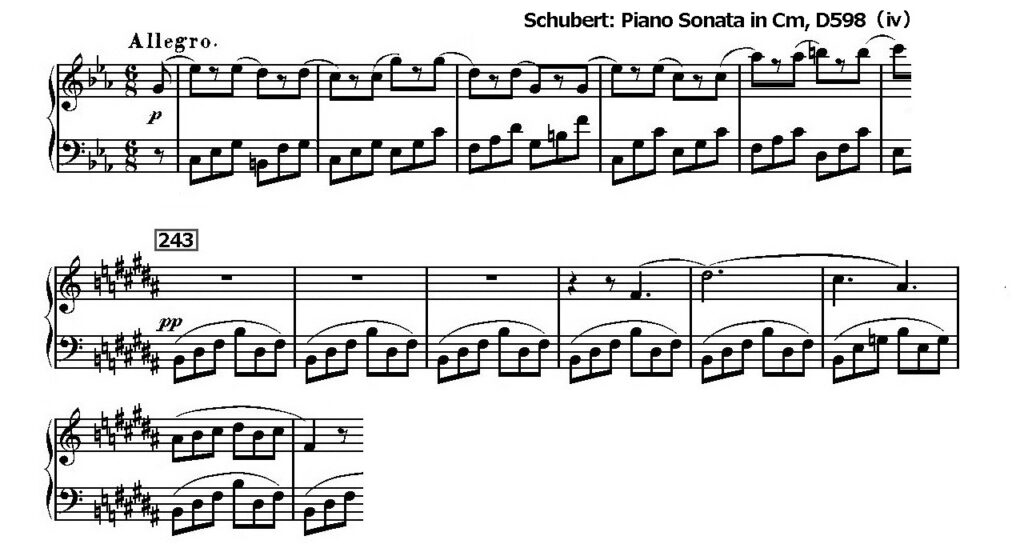

シンコペーションの大家といえば、何といってもベートーヴェンである。そのことを論じるには別の大規模な項目が必要だろう。ただここでいう「小節線を超えたスラー」の活用の例はモーツァルトのほかの作品でも見られるし、後世の作曲家もそれらに着目したのだろうか。たとえばシューベルトの最後の三つのピアノ・ソナタの第1番ハ短調のフィナーレである。

右手には執拗に小節線をまたいだスラーが続く。この曲がモーツァルトに影響を受けたかどうかはわからない。ただ気になるのは中間部でロ長調の旋律が表れるところである。そこでは左手に小節単位の伴奏音型が繰り返され、シンコペーションのストレスから解放された旋律が歌い出される。

だからモーツァルトのハ長調コンチェルトとまったく無縁だともいいきれない。スラーそのものもさることながら、構造が似ているからである。

モーツァルトの中間部のヘ長調は、その前のイ短調の3度下だった。シューベルトでは♯×5のロ長調は変ハ調とみなすべきであり、前の部分の変ホ長調からの3度下となる。詳しくいえば、前者が短調-長調の短3度下、後者が長調-長調の長3度下である。いわば3度転調における古典派版からロマン派版への発展を示すといえる。

シューベルトでは中間部で優しい旋律が流れ出た後、再び冒頭の悪魔的なリズムが戻ってきたりもする。モーツァルトから引き継いだかもしれない曲を構成するコントラストは、シューベルトではリズムの抗争へまで強化されている。影響関係はともかくとして、小節をまたぐスラーが彼の強迫観念になっているかに見える。

ちなみにこの曲は実際の演奏では「アレグロ・アッサイ(非常に快速に)」とか「プレスト(急速に)」で弾かれたりもする。かくして右手のトップの音の旋律線をなぞるだけになったりもする。気持ちはわかる。そもそも楽譜どおりの演奏は無理だろう。シューベルトが控えめに「アレグロ」と指示したのは、あのスラーの演奏を考慮した結果ではなったか。ただ演奏できるとしても、スラーの前の音だけを強調したら,旋律線がずたずたになりかねないという側面もある。

だがスラーがまったくない楽譜を想い起こすなら、別の音楽が見えてくるようだ。シューベルトが求めたのは、ある種の抵抗感を秘めたテンポ感ではなかったか。ただ流れるだけの音楽ではない。そんなことを多少なりとも感じさせてくれる演奏があるとすれば、ワルター・クリーンだろうか。

「スラーがかかった2音は強く-弱く」の原則は、ある程度、普遍性をもつのだろうか。少なくとも、古典派の時代からいつまで続いたのだろうか。次の例はどうか。

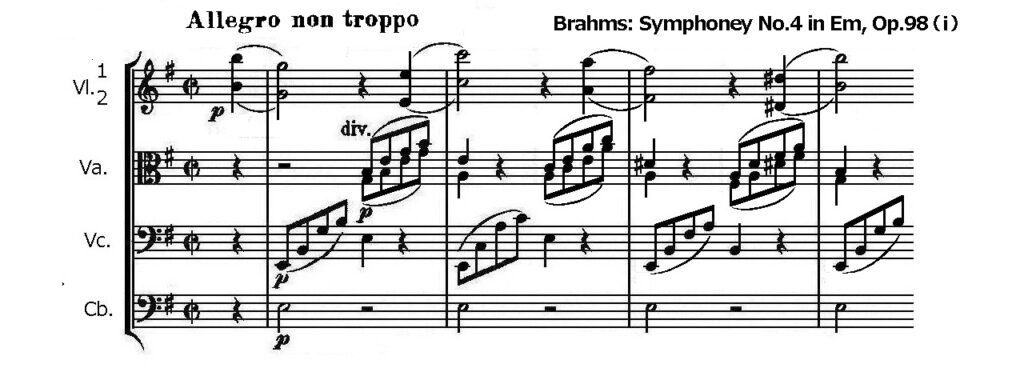

後期ロマン派のブラームスの交響曲第4番冒頭である(弦のセクションのみ)。ヴァイオリンのオクターヴで出るのは、小節線を越えた2音にかかる典型的なスラーである。小節の頭を打つバスなどのスコアリングもモーツァルトのハ長調コンチェルトそっくりである。

しかし実際の演奏で強-弱で弾かれたのを聴いたことがない。もしそうすれば、魂の底からの、ふっと抜けるような嘆きが聞こえるかもしれない。それがブラームスなのかもしれない。